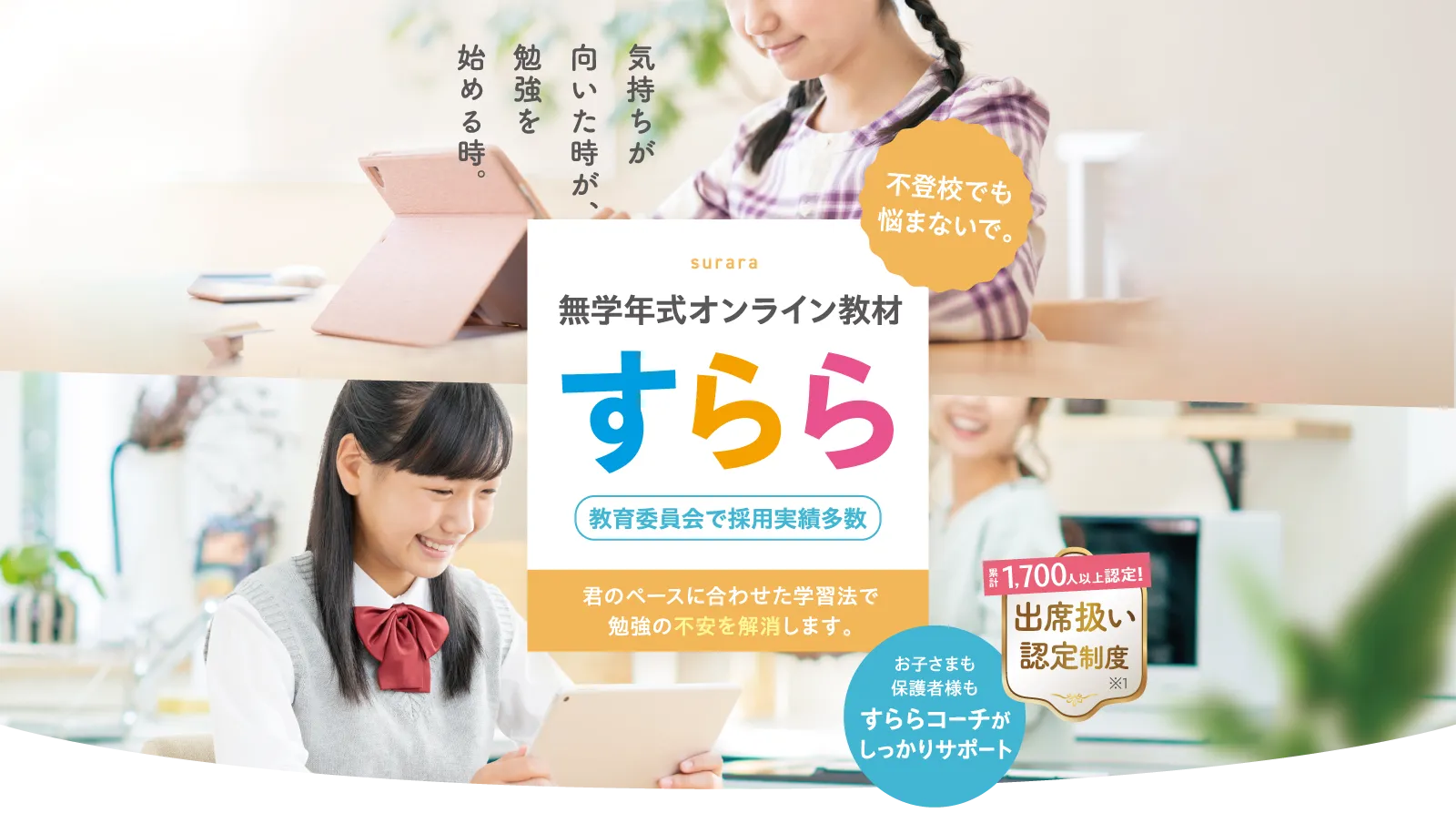

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

不登校のお子さんを持つご家庭にとって、「出席日数」や「内申への影響」は大きな心配のひとつではないでしょうか。

そんな中、すららはICT教材として、条件を満たせば「在宅での学習が出席扱いになる」可能性がある教材として、多くの学校でも採用が進んでいます。

文部科学省のガイドラインにおいても、オンライン学習やICTを活用した自宅学習が、学校と連携する形で「出席」と認められるケースがあることが明記されています。

すららはその要件をクリアできる機能が整っているため、実際に多くの学校で出席扱いとして認められている事例があります。

ここでは、なぜすららが「出席扱い」として評価されているのか、その理由について詳しく解説していきます。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららが出席扱いとして認められやすい理由のひとつが、「学習の質」と「記録の証明」が明確である点です。

単なる動画視聴や教材配信とは異なり、すららはインタラクティブな学習形式を採用しており、実際に問題を解いたり、対話式で学んだりと、学習の中身がしっかりと構成されています。

また、すららには学習の進捗状況や理解度、正答率、学習時間などが細かく記録される「学習レポート機能」があります。

このレポートをPDFなどで出力し、学校に提出することで、「きちんと自宅で学んでいる」ということを第三者的に証明することができるんです。

これにより、担任の先生や学校側も「学習実態が把握できる」「学力の維持が確認できる」と判断しやすくなり、出席扱いとして認めてもらえる可能性が高まります。

保護者の方が一人で証明しようとすると大変なところを、すららがしっかりと裏付けてくれるのは心強いポイントですよね。

特に、不登校が長引いていて「このまま勉強が遅れてしまうのでは」と不安を感じているご家庭にとって、学習の質を担保しつつ、しっかりと記録が残るすららのような教材は、大きな安心につながるのではないでしょうか。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららには、学習の進捗や取り組み状況を自動的に記録・集計する機能があり、これを「学習記録レポート」としてPDFなどで出力できます。

学習した教科・単元・所要時間・正答率などが一覧でまとめられているため、学校側に対して「これだけの学習を自宅で行っています」と、客観的に示すことができるんです。

このようなレポートを提出することで、担任の先生や校長先生、教育委員会も、お子さんがきちんと学習を継続していることを具体的に確認できるため、「出席扱い」にする判断材料としてとても有効です。

親の言葉だけでなく、システムによって裏づけられた学習記録があることで、説得力がグッと増すんです。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

すららの良いところは、保護者が逐一記録をつけたり、日々の学習をチェックしなくても、システムが自動的に学習の履歴や成果を蓄積・可視化してくれる点です。

これにより、忙しいご家庭でも無理なくお子さんの学習状況を把握することができ、さらにその情報を学校へ提出することもスムーズにできます。

「ちゃんと学習しているのはわかっているけど、どう伝えたらいいか分からない」という保護者の声も多い中、すららのレポート機能は大きな助けになります。

学校側も「いつ・どの教科を・どれくらい学んだか」が一目でわかるため、安心して出席扱いを検討しやすくなるんです。

保護者の負担を最小限にしつつ、学校にも十分な情報を提供できる――このバランスの良さが、すららが「出席扱いされやすい」理由のひとつと言えそうです。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

すららは、一人ひとりの理解度や学習状況に合わせた「個別最適化」の学習計画を立てることができます。

これは、無学年式のカリキュラムと、すららコーチによる継続的なサポートによって実現されています。

不登校のお子さんは、心の状態や学習へのモチベーションに波があることも多いですが、すららはその変化にも柔軟に対応できるのが大きな特徴です。

特に、「今日は調子がいいから少し多めに」「今週は負担を減らして基礎だけ」といった調整がしやすいため、お子さんのペースに合わせて無理なく学習を継続できます。

また、すららコーチが定期的に進捗を見ながら励ましやアドバイスをくれるので、孤独を感じずに学びを続けられるのも安心材料です。

このように、学習の計画づくりと伴走支援がセットで提供されていることは、在宅学習の継続に大きな意味があります。

学校としても「本人が継続して学べる体制が整っている」と判断できるため、出席扱いの判断につながりやすくなるのです。

すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる

不登校中の在宅学習で出席扱いを認めてもらうためには、「継続して学んでいること」だけでなく、「計画的に取り組まれていること」も大切なポイントです。

すららでは、すららコーチが学習計画を一緒に立て、無理のない範囲で続けられるようサポートしてくれるので、この2つの条件をしっかり満たすことができます。

「計画性」と「継続性」の両方を外部の第三者がサポートしてくれている、という点は、学校にとっても安心材料になります。

ただ家庭で自習しているだけでは不透明になりがちな部分も、すららのコーチが関わることで、学習の質や状況が明確に伝わりやすくなるのです。

このような体制があることで、学校側も「安心して判断できる」「信頼できる環境が整っている」と受け止めてくれやすくなります。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららの大きな特長のひとつが、「専任コーチ」の存在です。

お子さん一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングしたうえで、今の学力や学習ペースに合った個別の学習計画を提案してくれるので、「何から始めればいいかわからない」といった不安も自然と解消されていきます。

また、すららコーチは定期的に進捗をチェックし、学習のモチベーションが下がったときにはアドバイスをくれたり、必要に応じて計画を調整してくれたりします。

こうした継続的なサポートがあることで、お子さんも無理なく学びを続けやすくなり、親御さんも過度に管理しなくて済むようになるんです。

このように、計画→実行→振り返りのサイクルがすららの中で自然に回る仕組みができているため、「家庭でちゃんと学習できる体制がある」と学校側からも高く評価されやすいんです。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

無学年式のすららは、学年にとらわれずに「今のお子さんにとって必要な学習」に自由に取り組めるのが魅力です。

不登校が続いていると、どうしても「授業についていけなくなるのでは?」という不安が大きくなりますが、すららなら、わからなくなったところまで戻って、基礎からじっくりと学び直すことができます。

逆に、得意な教科や単元はどんどん先に進めることもできるので、「遅れている」という焦りを感じずに、自分のペースで学びを進めていけるんです。

これが、お子さんの自己肯定感や安心感にもつながっていきます。

この「柔軟性」があるからこそ、学校に復帰する際もスムーズに授業に合流しやすくなりますし、「出席扱い」として認めてもらう際にも、学習内容の質と対応力の高さが信頼されるポイントになります。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

すららが出席扱いとして認められる背景には、「家庭」「学校」「教材側(すらら)」の三者が、自然に連携できる仕組みがあることも大きな理由です。

すららでは、学習記録のレポート出力や、コーチとのやりとり、保護者へのフィードバックなどが整っており、必要に応じて学校への提出資料として活用することができます。

また、保護者が直接学校へ説明しなくても、すららの学習記録やコーチのサポート状況が「見える化」されていることで、学校側も客観的に判断しやすくなります。

これにより、家庭と学校のコミュニケーションもスムーズになり、お子さんの学習状況に対する理解や支援も得やすくなるのです。

家庭だけで完結せず、外部からのサポートや証明があることで、出席扱いの根拠としても信頼性が高まり、「安心して任せられる学習環境」として評価されやすくなる。

それが、すららが多くの学校で受け入れられている理由のひとつです。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

すららでは、在宅学習を「出席扱い」にするために必要な書類の準備について、保護者向けに丁寧な案内をしてくれます。

学校に提出する書類といっても、どのような形式で、どんな内容を書けばいいのか分からない…という方も多いのではないでしょうか。

そうした不安を抱える保護者の方にとって、すららのサポートはとても心強い存在です。

すららの案内は、具体的な書類の種類や書き方、提出のタイミングなど、学校側と連携を取る上で必要な情報をわかりやすくまとめてくれています。

「こうすればスムーズに進められますよ」と背中を押してくれるようなサポートがあることで、出席扱いに向けた手続きも前向きに取り組めるようになるんです。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

すららでは、専任コーチが学習レポートの作成や提出に関するフォローもしてくれます。

レポートは学校側に提出する際の重要な証拠資料となるため、「きちんとしたフォーマットで整えておきたい」「何をどう書けばいいのか不安」という方にとっては大きな助けになります。

すららでは、学習の履歴や正答率、学習時間などが自動で記録されているため、それらの情報をベースに専用のレポートを作成することができます。

コーチはその内容を確認し、必要に応じてアドバイスをくれたり、提出タイミングの相談にも応じてくれるので、「間違っていないか」「不十分ではないか」といった心配をせずに済むんです。

このようなサポートがあることで、学校への提出書類に自信を持って対応できるようになりますし、保護者の負担もぐっと軽くなります。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

学校とのやり取りが必要になったとき、「どう伝えればいいの?」「誰に相談すればいいの?」と不安を感じる保護者の方も多いのではないでしょうか。

すららでは、そうしたコミュニケーション面での不安もサポートしてくれる仕組みが整っています。

たとえば、担任の先生や校長先生に伝えるべき内容、タイミング、説明のしかたなど、状況に応じたアドバイスをもらうことができます。

また、「すららという教材を使っています」ということをどう紹介するか、レポートを渡すときに添える言葉など、細かな部分まで丁寧にフォローしてくれます。

こうしたサポートがあることで、「伝え方がわからなくて動けない」「話がうまく通じなかったらどうしよう」といった不安をやわらげ、学校との関係づくりをスムーズに進めることができるんです。

連携のきっかけをすららが後押ししてくれるというのは、保護者にとって非常にありがたい存在ですね。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららは、文部科学省が示す「ICTを活用した自宅学習支援のガイドライン」に対応しており、実際に多くの学校で「不登校対応教材」として活用されています。

これはつまり、すららでの学習が一定の条件を満たせば、「出席扱い」として正式に認められる可能性があるということ。

これまでにも多くの実績があり、全国の教育現場でも導入が進んでいます。

学校側が出席扱いを判断する際には、「教材の質」「継続的な学習の有無」「本人の理解度」などがポイントになりますが、すららはそのすべてに対応しています。

学習記録の可視化、コーチによるサポート、教材の信頼性…そのどれもが、文科省の求める基準にしっかり応えているのです。

こうした国の基準をクリアしている教材ということは、学校や教育委員会にとっても安心材料となり、出席扱いとしての判断を後押しする大きな要素になります。

「教材選びに迷っている」「どこまで信用できるか不安…」という方にとって、すららの実績は大きな安心につながるのではないでしょうか。

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららは、全国の教育委員会や公立・私立の学校と連携した実績が豊富にあり、学校現場でも安心して導入されている教材です。

文部科学省の方針に沿った形で不登校支援に活用されており、実際に「すららを使った学習が出席扱いになった」というケースも多数報告されています。

教育現場での採用実績があるということは、「教材としての信頼性が高い」「学校側も内容を理解している」ことの裏付けになります。

保護者が学校に相談するときも、「すでに他の学校でも使われている教材です」と伝えやすく、受け入れてもらいやすい空気をつくることができるんです。

こうした全国的な広がりが、出席扱いとしての判断においても後押しになってくれるのは間違いありません。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

すららは、文部科学省が掲げる「ICT活用による学習支援」の対象教材として、公式に不登校支援教材として利用されています。

すらら自身も「不登校の子どもたちの学習機会を保障する」ことを理念に掲げており、システムやサポート体制が、その目的にしっかり対応する形で構築されているんです。

特に、学習の継続支援・記録管理・個別対応・学校との連携など、出席扱いに必要な要素がすべて揃っているため、多くの学校現場でも「すららなら安心して任せられる」と判断されています。

すでに多数の自治体・教育委員会でも導入実績があり、信頼性の高さは申し分ありません。

こうした公式な立ち位置があるからこそ、保護者が「家庭でこの教材を使って学習しています」と伝えたときにも、学校側がすぐに理解しやすく、出席扱いの相談もスムーズに進みやすくなっているのです。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

すららの学習環境は、「自宅で使うオンライン教材」でありながら、学校の学習環境に限りなく近づけられるよう設計されています。

学年に縛られない無学年式、わかりやすいアニメーションと音声ナビ、そしてすららコーチによる学習管理と計画指導…。

これらが合わさることで、「ただの通信教材」とは一線を画す学びの場が形成されているんです。

文部科学省の定める「出席扱いにするための条件」のひとつに、「学校に準ずる学習環境であること」が挙げられています。

すららはその要件にしっかりと対応しており、学習の質、進捗の可視化、個別支援、継続性といったすべての面で、学校教育と同等の学びを実現しています。

このような背景から、すららを使った在宅学習が「出席扱い」として認められやすくなっているのです。

お子さんが安心して学びを続けられるだけでなく、保護者にとっても学校に説明しやすく、学校側としても判断しやすい。

そんな“橋渡し”のような存在として、すららは多くの家庭で選ばれています。

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららの教材は、文部科学省が定める「学習指導要領」に準拠した内容で構成されており、学校で学ぶ範囲と同じ学力をしっかりとカバーできるようになっています。

国語・数学(算数)・英語・理科・社会といった主要5教科すべてに対応しており、学年ごとの教科書の流れに沿って学習を進めることが可能です。

そのため、学校に通っていない期間でも、すららを使って学習していれば「学校の授業と同じ内容を学んでいる」と説明しやすくなりますし、復学後もスムーズに授業に合流しやすくなります。

特に、出席扱いを検討している際には、「教材の内容が指導要領に準拠しているか」という点が判断材料となるため、この点はとても大きな安心材料です。

また、学校の先生方にとっても「すららなら内容がしっかりしている」と理解されやすいため、教材選びに迷っている保護者の方にとっては、このポイントは非常に重要なメリットと言えるでしょう。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

すららでは、学習した内容に対して「どこが理解できていて、どこにつまずいているか」が可視化される仕組みが整っています。

単元ごとの正答率や理解度、学習時間などが自動で記録され、それをもとにすららコーチや保護者がフィードバックを行えるようになっているんです。

このような「評価の見える化」があることで、ただ問題を解くだけではなく、学習の成果がデータとして蓄積されていきます。

学校側に対しても「このように学習を継続し、理解を深めている」という証拠として提示しやすくなるため、出席扱いを検討してもらう際にもプラスに働く部分です。

また、つまずきがあった場合には、システムが自動で「どこに戻れば理解しやすくなるか」を判断してくれるため、復習や補強もスムーズに行えます。

こうした機能があることで、保護者も無理に内容を把握しようとしなくてもよくなり、安心して任せることができます。

すららの学習は、評価→分析→再学習というサイクルが自然と回る仕組みになっていて、それが学力の定着だけでなく、教育現場からの信頼にもつながっているのです。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

すららを活用した在宅学習は、条件を満たすことで「出席扱い」として認められることがあります。

これは文部科学省の通知に基づいた制度であり、特に不登校の子どもたちにとって、学びの機会を保障しながら学校とのつながりを持ち続ける大切な手段となっています。

ただし、この「出席扱い」にしてもらうためには、学校側との事前の相談や書類の提出など、一定の手続きが必要です。

ここでは、すららを使った学習を出席扱いにしてもらうための申請方法について、具体的なステップをご紹介します。

申請方法1・担任・学校に相談する

出席扱いの制度を利用したい場合、まず最初にすべきことは、担任の先生や学校に相談することです。

「自宅での学習を出席扱いにしてもらいたい」という意思を伝え、お子さんがすららを使って学習を継続していることを丁寧に説明しましょう。

学校側は、お子さんの学習状況や教材の内容、サポート体制などを確認しながら、出席扱いの判断を行います。

そのため、相談の際には「どの教材を使っているか(=すらら)」「どのように学習を進めているか」「学習記録やレポートがあるか」など、できるだけ具体的な情報を用意しておくとスムーズです。

また、「すららは文部科学省の方針に準じたICT教材で、実際に出席扱いとして認められている事例がある」ことを伝えるのも効果的です。

すららの公式サイトやサポート資料を印刷して一緒に持参すると、学校側もよりイメージがしやすくなります。

学校によって対応が異なる場合もありますが、担任の先生との信頼関係が第一歩です。

焦らず丁寧に話し合いを重ねながら、連携していくことが大切です。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

すららを活用した学習を「出席扱い」として申請するには、文部科学省が示している一定の条件を満たす必要があります。

学校によって多少異なる場合もありますが、基本的には「在宅学習の継続性」「教材の質」「学習記録の明確さ」などが重視されます。

申請の際には、学校から提出を求められる書類がいくつかあります。

たとえば、「学習計画書」「学習記録レポート」「家庭での学習状況の報告書」などが代表的です。

すららでは、これらに対応できるレポートやフォーマットが整備されており、保護者が書類作成で困らないようにコーチがフォローしてくれるのも安心ポイントです。

また、学校側が必要と判断した場合は、医師の診断書やスクールカウンセラーからの意見書などが求められるケースもあります。

あらかじめ、担任の先生や学校側に「何が必要か」を確認しておくと、スムーズに準備を進められますよ。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

すららを活用して在宅学習を行い、出席扱いを申請する場合、すべてのケースで医師の診断書が必要になるわけではありません。

ただし、お子さんが医療的な支援を受けている場合や、精神的な不調・発達障害などが不登校の背景にある場合は、学校側から診断書や医師の意見書を求められることがあります。

このような診断書は、「医療的な理由があり、学校への登校が難しい」ということを第三者の立場から証明するためのものです。

これによって、学校側も正式に在宅学習を「合理的な対応」として判断しやすくなり、出席扱いに向けた体制が整っていきます。

診断書には、具体的な病名や状態に加え、「学習は可能である」「家庭での安定した学習が望ましい」といったコメントが添えられていると、よりスムーズに受け入れてもらいやすくなります。

提出のタイミングや書式については、学校側と相談しながら準備していくと安心です。

すららのように、医師の意見を受け入れたうえで継続的な学習支援が行える教材を活用することで、家庭でも無理なく学びを続ける環境が整えられるのは大きな安心につながりますね。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

出席扱いの申請にあたって、すべてのケースで診断書が必要になるわけではありませんが、お子さんの不登校の理由によっては、学校側から医師の診断書や意見書の提出を求められることがあります。

特に、精神的な不安や発達障害などが背景にある場合、客観的な証明があることで学校側も判断しやすくなるんです。

「家庭での学習環境が必要だと医師が判断している」という記載が診断書にあると、学校も出席扱いの根拠として受け入れやすくなります。

ただし、これはあくまでも学校側が必要と判断した場合のみで、すべての不登校のケースで必須というわけではありません。

事前に学校と相談しながら、必要書類を確認しておくのが安心です。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

診断書や意見書が必要になった場合は、通院している医療機関に相談しましょう。

精神科・心療内科・小児科など、お子さんの状態に応じた医師に、不登校の現状と学習支援の必要性について説明し、「家庭学習を継続することが望ましい」という旨を記載してもらうことが大切です。

診断書には、「現在、不登校の状態にあること」や「心身の安定を図るため、自宅での学習を推奨する」といった内容が含まれていると、学校への提出資料として有効性が高まります。

医師に相談する際は、すららを利用してどのような学習をしているかも簡単に伝えておくと、より具体的な記載が期待できます。

こうした診断書があることで、学校も「合理的な理由があって在宅学習をしている」と納得しやすくなり、出席扱いとしての判断につながりやすくなります。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

すららを出席扱いとして申請するためには、実際にどのような学習を行っているかを証明する必要があります。

そのために重要になるのが、すららの「学習記録レポート」です。

このレポートには、学習した日付・教科・単元・正答率・学習時間などが自動的に記録されており、PDF形式などで出力して学校に提出することができます。

このような客観的なデータがあることで、学校側も「本当に家庭で学習を継続しているんだな」ということが分かりやすくなり、出席扱いとしての判断をしやすくなります。

単なる自己申告ではなく、システムに基づいた記録があることが、信頼につながるんですね。

また、すららでは専任のコーチがこうしたレポートの作成・提出方法についてもフォローしてくれるので、「どうやって出せばいいの?」と悩んだときも安心です。

保護者がすべてを一人で抱え込む必要がないように、必要なサポートがしっかり用意されています。

提出前に学校側と「どの形式が良いか」「どれくらいの期間分が必要か」などを相談しておくと、さらにスムーズに対応できますよ。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

すららでは、日々の学習内容や進捗状況が自動的に記録され、必要に応じて「学習進捗レポート」としてダウンロード・印刷することができます。

このレポートには、学習した教科や単元、学習時間、正答率などが詳細に記載されており、学校側に対して「しっかり学んでいる」という客観的な証拠になります。

レポートは、担任の先生や校長先生に提出することで、出席扱いの判断材料として活用されます。

提出方法は、紙に印刷して直接渡す場合もあれば、PDF形式でメール添付など、学校側のルールに合わせて柔軟に対応することができます。

事前に先生と相談して、どの形式が望ましいかを確認しておくと安心です。

すららコーチのサポートのもと、レポート作成や提出に不安を感じたときも、フォローが受けられるのは大きな安心ですね。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

出席扱いにするための「申請書類」は、基本的には学校側が作成するものです。

学校の判断のもと、校長先生や担任の先生が主体となって作成しますが、保護者が必要事項を提供したり、記入内容を一緒に確認したりといった形でのサポートが求められることがあります。

たとえば、学習期間・使用教材・学習時間の目安・学習内容の概要など、すららで実際に取り組んでいる内容を正確に共有することが重要です。

学習レポートと合わせて申請書に添付することで、より具体性のある資料となり、出席扱いとして判断されやすくなります。

申請書の作成時は、学校とこまめにやりとりを行い、「どういう書類が必要なのか」「提出時期はいつ頃か」などを確認しておくと、スムーズに申請が進みます。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

出席扱いの申請は、担任の先生との相談や書類の準備だけで完結するわけではありません。

最終的には、校長先生の判断を経て、必要に応じて教育委員会の承認を得るプロセスが必要になります。

この段階で大切なのは、これまでに提出した学習記録や診断書、学習計画書などの内容が、しっかりと揃っているかどうかです。

学校や地域によって承認の流れは少しずつ異なりますが、文部科学省の通知に準拠して、学校長と教育委員会が「在宅学習が学校教育に準ずる内容であるかどうか」を判断します。

すららは、学習指導要領に沿った内容・記録の管理・継続支援の体制が整っている教材のため、判断材料としても非常に評価されやすい特徴を持っています。

この最終ステップでは、保護者と学校が信頼関係をもって連携することがとても大切です。

丁寧に説明しながら、必要な情報や資料を共有することで、前向きな判断につながりやすくなります。

ここまでくれば、出席扱いが認められる可能性もぐっと高まってきますので、焦らず一歩ずつ進めていきましょう。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

すららを活用した在宅学習を「出席扱い」にできるかどうかの最終的な判断は、学校長(校長先生)の裁量によって決まります。

文部科学省のガイドラインでは、在宅学習が「学校に準ずる学習環境」であり、継続的かつ計画的に行われていることが確認できれば、校長の判断で出席とみなすことができるとされています。

このため、提出する書類や学習レポート、診断書などの情報は、校長先生が安心して承認できる内容であることが大切です。

すららは、学習指導要領に準拠した内容・記録・サポート体制が整っている教材であるため、その点でも非常に信頼されやすく、多くの学校で出席扱いとしての判断がなされています。

保護者としては、「先生に判断をお願いする」立場ではありますが、丁寧な説明や資料の共有、すららを使った学習の意義を伝えることが、スムーズな承認につながっていくと思います。

焦らず、丁寧に一つずつ段階を踏んでいきましょう。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

自治体によっては、出席扱いを判断する際に「校長先生の判断だけではなく、教育委員会の承認も必要」というケースがあります。

その場合、保護者が直接教育委員会に申請するのではなく、学校側が間に入って手続きを進める形が一般的です。

このときも、すららで学習していることを示す「学習記録レポート」や、診断書、学習計画書といった書類が必要になります。

必要な書式や記載内容は、学校側が詳しく案内してくれるので、保護者は指示に沿って資料を準備することが大切です。

すららのサポート体制では、これらの資料作成もコーチがフォローしてくれるので、「難しそう…」「自分にできるか不安…」という方も安心です。

教育委員会の承認が必要な場合でも、学校とすららのサポートがあれば、しっかりと準備を整えて前に進むことができます。

大切なのは、学校との信頼関係と丁寧な情報共有。

学校側と二人三脚で取り組むことで、出席扱いの申請も、現実的に実現できる選択肢になっていきます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

すららを活用した在宅学習が出席扱いとして認められると、「学校に通えていない」という事実だけにとらわれず、学習の継続や努力が正式に評価されるようになります。

不登校の状況は決して本人の責任ではありませんが、それでも出席日数や学習の記録が不足すると、進学や将来に影響してしまうのでは…と不安を抱えるご家庭も多いと思います。

出席扱いの制度を活用することで、そうした不安を少しでも軽減し、お子さんの未来の選択肢を守ることができます。

ここでは、すららを通じた在宅学習が出席扱いとして認められることで得られる、代表的なメリットをご紹介します。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

不登校になると、どうしても心配になるのが「内申点」への影響ですよね。

中学・高校では、出席日数が少なかったり、課題の提出ができなかったりすると、内申点に大きく影響してしまうことがあります。

これは進学や受験に直結する部分でもあるため、保護者としてはとても気になるポイントだと思います。

すららを活用して学習を継続し、それが出席扱いとして認められれば、「欠席日数」としてカウントされにくくなり、結果として内申点が下がるリスクを減らすことができます。

もちろん、学習の成果や提出物のフォローも必要ですが、「出席扱い」であるというだけで学校側からの評価が大きく変わるケースもあるんです。

さらに、すららでは学習の記録や成果を可視化できるレポートが出せるため、「この子はきちんと学習している」ということを先生方にしっかり伝えることができます。

学習に取り組む姿勢が認められれば、成績や評価にもポジティブな影響を与えられる可能性が高まります。

つまり、すららでの学びが出席扱いとして認められることは、単に記録上の「出席数」をカバーするだけでなく、「評価を守る」という意味でも大きなメリットになるのです。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

内申点の評価には、学習の成果だけでなく、出席日数や提出物、授業への参加状況なども大きく影響してきます。

不登校が続くと、たとえ本人が一生懸命学習していても、「学校に来ていない=評価が難しい」という理由で内申点が下がってしまうことも少なくありません。

すららを活用し、学校側で出席扱いとして認められれば、在宅学習でも「出席した」とみなされるため、記録上の欠席日数が大きく減ります。

これは、先生が成績をつける際の判断材料としてもとても重要な要素であり、努力や継続した学習の姿勢がきちんと評価されやすくなります。

すららのように、客観的な学習記録が提出できる教材は、学校側も安心して「学んでいる」と判断できるので、出席日数と内申点を両方守る意味でも大きな役割を果たしてくれます。

中学・高校進学の選択肢が広がる

不登校の期間が長くなると、「進学できる学校が限られてしまうのでは…」と不安に感じるご家庭も多いと思います。

でも、すららを使って在宅で学習を継続し、出席扱いとして認められれば、そのような不安も和らぎ、選べる進学先の幅が広がっていきます。

特に、公立高校や私立中高の入試では、内申点や出席日数が選考基準に含まれることが多いため、出席日数を記録上カバーできるというのは大きなメリットです。

すららを活用していることで、「勉強を諦めていなかった」「努力してきた」という証明にもなり、面接や推薦の場面でもプラスに働くことがあります。

進学の可能性を閉ざさないためにも、出席扱いの制度を活用することは、将来の選択肢を広げる第一歩になるのです。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

不登校になると、「今、みんなが何を勉強しているのか分からない」「自分だけ取り残されている気がする」といった不安を抱えるお子さんはとても多いです。

その不安が、さらに学習への意欲を低下させてしまう…という悪循環につながることもありますよね。

すららは、そんなお子さんの「不安」をやわらげるために、無学年式というスタイルを取り入れています。

学年にとらわれず、必要なところまで戻って学び直したり、得意な分野は先取りしたりと、お子さんの理解度に合わせて自由に進められるんです。

これにより、「どこまで戻ればいいか分からない」「みんなより遅れているから無理」といった感覚が少しずつ薄れていきます。

自分のペースで「できた!」「わかった!」を積み重ねることで、取り戻せるという実感と安心感が芽生えていくのです。

すららの柔軟な仕組みは、勉強が遅れていることに対する焦りを和らげ、お子さん自身が「もう一度やってみよう」と思えるきっかけになってくれる教材なんですよ。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

不登校の期間が続くと、「学校の授業がどんどん進んでいくのに、うちの子は何もできていないかも…」と焦る気持ちになることがありますよね。

でも、すららを使えば、在宅でも継続的に学習を進めることができるので、そういった不安を大きく減らすことができます。

すららは無学年式で構成されているため、今の学年にとらわれず、わからなくなった単元からやり直せる一方で、得意な教科はどんどん先取りすることもできます。

この柔軟な学び方によって、「授業についていけないかも」「取り返せないかも」といった焦りを感じずに、自分のペースで学習を続けることができるんです。

毎日少しずつでも学びが進んでいけば、取り残されているという感覚は徐々に薄れていきます。

「今できることを続ければ大丈夫」と思えるようになることが、子どもにとっても、親にとっても大きな安心につながります。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

不登校の期間は、どうしてもお子さんの自己肯定感が下がりやすい時期です。

「なんで自分だけ学校に行けないの?」「どうせ自分は勉強もできない」と思い込んでしまうことも珍しくありません。

でも、すららのように自宅で無理なく学べる環境があると、「自分にもできる」「毎日ちゃんと学べている」という実感を持つことができるんです。

すららは短時間のスモールステップで学習を進められる設計になっていて、毎日の積み重ねがしっかり「見える化」されています。

学習後に表示されるバッジや達成マークなどの仕組みも、「できた!」という小さな成功体験を日々感じられる工夫のひとつです。

こうした積み重ねが、自然とお子さんの自己肯定感を育ててくれるんです。

「学校に行けなくても、ちゃんと学んでいる」という気持ちが持てることは、再び前を向くための大きな第一歩になるのではないでしょうか。

メリット3・親の心の負担が減る

不登校のお子さんを支えている保護者の方は、日々のプレッシャーや不安を抱えていることと思います。

「勉強が遅れていないか」「このまま進学できるのか」「一日中家でどう過ごせばいいのか」など、頭の中は心配ごとでいっぱいになりがちですよね。

すららを取り入れることで、そうした心の負担が少しずつ軽くなっていきます。

「今日はすららを15分やったからOK」「この単元が終わったんだね」と、お子さんの成長や頑張りを目に見える形で確認できることが、安心につながるんです。

また、すららには学習コーチがついてくれるので、「全部自分で管理しなきゃ」という重荷も軽減されます。

困ったときに相談できる相手がいるというだけで、気持ちはずいぶん楽になりますし、お子さんへの接し方にも余裕が生まれます。

勉強のことだけでなく、親としての気持ちも支えてくれる教材。

それが、すららの本当の魅力のひとつなのかもしれません。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

不登校の子どもをサポートしていると、「どうすればいいのかわからない…」「私だけが頑張っている気がする…」と感じてしまうこともあると思います。

特に、学習面での不安や焦りをひとりで抱え込むのは、精神的にも大きな負担になりますよね。

でも、すららには心強い「すららコーチ」がいます。

すららコーチは、学習の進め方だけでなく、お子さんの様子や気持ちの変化に寄り添いながら、保護者にもアドバイスをしてくれる存在です。

学校との連携に関しても、「どのように伝えたらいいか」「どんな資料を出せばよいか」といった細かい点までサポートしてくれるため、不安を抱えたまま動き出す必要はありません。

さらに、すららを使っていることを通じて、学校側とも前向きな対話が生まれやすくなります。

家庭、学校、すららの三者がつながることで、「うちの子を一緒に支えてくれる人がいる」と実感できるのは、親御さんにとって何よりの安心になるはずです。

「すべてを自分ひとりで背負わなくていい」――それを気づかせてくれるのも、すららがもたらす大きなメリットのひとつだと私は感じます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららは、不登校のお子さんが在宅で学習を続けられる環境を整えてくれる心強い教材です。

そして、条件を満たせば「出席扱い」として認められる可能性も十分あります。

ただし、出席扱いは自動的に適用されるわけではなく、学校側との連携や書類の準備など、いくつかのステップと注意点があることも事実です。

ここでは、すららを使った在宅学習で「出席扱い」を目指す際に、あらかじめ知っておきたい注意点について詳しくご紹介していきます。

制度をうまく活用するためには、学校との関係づくりや資料の整え方など、小さなポイントの積み重ねがとても大切になります。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

出席扱いを認めてもらうために最も大切なのは、学校側との信頼関係と協力体制を築くことです。

どれだけ家庭でしっかり学習していたとしても、学校が「この学習は学校教育に準ずるものだ」と判断しなければ、出席扱いとして認められません。

すららは、文部科学省の基準に準拠した教材であり、実績もある安心できるツールですが、最終的な判断は学校長に委ねられます。

そのため、担任の先生や校長先生とこまめにコミュニケーションを取り、「すららで学習を継続していること」「本人が前向きに取り組んでいること」を丁寧に伝えることがとても大切です。

学校側も初めてのケースで対応に迷うことがあるかもしれません。

その場合は、すららの公式資料や学習レポートを活用しながら、分かりやすく説明していくとスムーズです。

大切なのは、対立するのではなく、「一緒に子どもを支えていく」という姿勢で対話すること。

協力体制が築ければ、出席扱いの実現にも大きく近づいていきます。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

すららは、文部科学省が示す「ICTを活用した家庭での学習支援」のガイドラインに準拠した教材です。

そのため、条件を満たせば在宅学習でも出席扱いとして認められる可能性があるのですが、学校側がその点を知らない場合もあります。

先生方に安心してもらうためには、「すららは文科省のガイドラインに対応している教材です」ということを、丁寧に、できれば資料を交えて説明することが大切です。

「この教材を使っている家庭が他にもあって、すでに出席扱いとして認められている実績がある」という情報も添えると、より説得力が増します。

すららの公式サイトやパンフレットには、出席扱いに関する情報がまとまった資料も用意されていますので、それを活用するのもおすすめです。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

学校に相談する際は、担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生にも早めにお話ししておくとスムーズです。

というのも、出席扱いの最終判断を下すのは校長先生であり、実際の対応や手続きは教頭先生が担うことも多いためです。

その際に、すららに関する資料(学習記録レポート、カリキュラム概要、出席扱い実績の紹介など)を一緒に持参すると、話の理解が進みやすくなります。

口頭だけでは伝わりにくいことも、視覚的に説明できる資料があると、学校側もより納得しやすくなるんです。

大切なのは、「相談は早めに」「丁寧に、そして一緒に考えていく」という姿勢。

すららがサポートしてくれる環境があるからこそ、保護者も安心して学校と連携を取りやすくなりますよ。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

出席扱いを申請するにあたって、すべてのケースで医師の診断書が必要なわけではありませんが、学校や教育委員会によっては、一定の理由づけとして「医師による意見書や診断書」を求められることがあります。

特に、精神的な不調や発達障害などが不登校の背景にある場合、その根拠を示すための書類が必要になることがあるんです。

この診断書は、主治医(精神科・心療内科・小児科など)から「通学が難しい状態であること」「家庭での学習継続が望ましいこと」などを記載してもらうことで、学校側も出席扱いの判断をしやすくなります。

学校から書式の指定がある場合もあるので、あらかじめ確認しておくと安心です。

必要な書類が揃っていないと、いくら家庭で学習を続けていても、制度上の条件を満たせないこともあるため、「医師の意見が必要かどうか」は早い段階で学校と相談しておくのがおすすめです。

すらら側も、資料提出のサポートをしてくれるので、心配なときは遠慮せず相談してみましょう。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

文部科学省のガイドラインでは、「不登校の原因が健康上の理由である場合」は、医師の診断書や意見書をもとに出席扱いを判断することができると明記されています。

そのため、お子さんの不登校の理由が「体調不良」や「精神的な不調(不安・うつ・適応障害など)」である場合は、学校側から診断書の提出を求められるケースが多く見られます。

この診断書があることで、学校は「家庭での学習が必要かつ適切である」と判断しやすくなり、出席扱いを前向きに検討してもらえる可能性が高まります。

必要な書類が揃っていることで、手続きもスムーズに進みますので、状況に応じて早めに準備しておくと安心です。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

診断書が必要になった場合は、通院中の小児科や心療内科、あるいは精神科に相談するのが一般的です。

病院によって対応のスタンスや書類の形式が異なることもあるため、まずは「出席扱いの申請に必要な診断書が欲しい」と、はっきり伝えることが大切です。

その際、「どのような目的で提出するのか」「どの学校に提出するのか」など、背景を医師に説明することで、より適切な記載内容を考えてもらえる可能性があります。

学校側から用意された診断書のフォーマットがある場合は、それを持参するのも忘れずに。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

診断書の内容には、「お子さんが現在どのような学習を家庭で行っているのか」「その学習に前向きに取り組んでいるかどうか」をしっかり反映してもらうことがポイントです。

そのため、受診の際には保護者の方から、すららを使っていること、学習が継続できていることなどを、できるだけ具体的に医師に伝えるようにしましょう。

「通学は難しいが、家庭での学習意欲は高く、継続できている」といった記載があることで、学校側も「出席扱いの対象になる」と前向きに判断しやすくなります。

診断書は単なる病名の証明ではなく、今後の学習支援のための大切な一歩。

丁寧に状況を共有することで、より力強いサポート文書になるはずです。

注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

すららを使って出席扱いを目指すうえで、もう一つ大切なポイントは「学習時間」と「学習内容」が、学校での授業に準ずるレベルであるかどうかという点です。

これは文部科学省のガイドラインにも明記されており、学校側が出席扱いを判断する際の重要な基準のひとつとなります。

具体的には、「一定の学習時間を確保できているか」「学習指導要領に沿った内容を継続して学んでいるか」「テストや理解度の確認がされているか」などがチェックされます。

すららはこうした条件に対応しており、教科書に準拠したカリキュラム・正答率・学習時間などがすべて記録される仕組みになっているため、安心して申請に活用できます。

ただし、形式的に「ログインしているだけ」では評価の対象にはなりにくいため、しっかりと中身のある学習を続けていることが重要です。

コーチと相談しながら、無理のないペースで取り組みつつも、「学校と同じくらいの学び」ができているという状態を意識していくと良いですね。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

出席扱いを認めてもらうためには、家庭での学習が「ただの自習」ではなく、学校で行われている授業と同等の内容・質である必要があります。

たとえば、参考書や問題集を好きなタイミングで少しずつ進めているだけでは、学習の計画性や到達度が不透明になってしまい、出席扱いとして認められない可能性もあります。

すららは、文部科学省の学習指導要領に準拠したカリキュラムを採用しており、学習の進度や理解度、学習時間までしっかり記録されるため、「学校に準じた学び」として評価されやすい教材です。

だからこそ、すららを選ぶこと自体が、出席扱いの大切な一歩になるとも言えます。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

家庭学習で出席扱いを申請する際には、「どれくらいの学習時間を確保しているか」も大切な判断材料になります。

学校に通っていれば、1日5〜6時間ほど学習することになりますが、自宅での学習の場合、そこまで厳密に求められることは少ないものの、目安として「1日2〜3時間程度」は意識しておくと安心です。

すららでは、短時間で完結するスモールステップ形式の学習ができるため、お子さんの集中力や体調に合わせて、細かく時間を調整することも可能です。

その積み重ねが、無理なく1日2〜3時間の学習に繋がっていきます。

学習時間が可視化され、記録として残るのもすららの強み。

学校側への提出資料としても信頼性が高く、「しっかり勉強している」ことをしっかり証明できます。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

出席扱いとして家庭学習が認められるためには、特定の教科に偏らず、国語・算数(数学)・理科・社会・英語といった主要教科をバランスよく学習していることが求められる場合があります。

「得意な教科だけ」「好きなところだけ」では、学校教育に準じた学びとは認められにくくなってしまうのです。

すららでは、3教科(国・数・英)から、4教科(理・社を追加)、5教科すべてのコースまで選べるようになっているため、出席扱いを目指すなら5教科コースの利用を検討するのがおすすめです。

全教科にまんべんなく取り組むことで、進学時の内申点や学力評価にもつながっていきます。

バランスよく学ぶことで、学校側への信頼感も高まり、「この子はしっかり学習を続けている」と前向きな評価を得られやすくなるんです。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

出席扱いを申請する際、書類を提出すればそれで終わり…というわけではありません。

申請が通ったあとも、学校との定期的なコミュニケーションがとても重要になります。

学校側としても、お子さんが在宅でどのように学習しているのか、継続できているのかを把握するために、保護者とのやり取りを必要とするケースが多いのです。

担任の先生や教頭先生に、月に一度程度のペースで学習の進捗状況を共有したり、レポートを提出したりすることで、信頼関係をしっかり築くことができます。

また、お子さんの体調や気持ちの変化も伝えることで、復学を視野に入れた支援につながる場合もあります。

すららでは、学習記録を簡単にレポートとして出力できるため、学校との定期的な連携にも役立ちます。

「放っておかれているのではなく、ちゃんと見守られている」という関係性をつくることが、出席扱いを継続して認めてもらう大きな鍵になるんです。

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

出席扱いを認めてもらうためには、「家庭でちゃんと学習を続けている」という事実を、学校側が客観的に把握できる状態であることが求められます。

つまり、学校と家庭が学習状況を定期的に“共有”し、連携を取りながら子どもを見守っているという体制があることが大切なんです。

これは「学校に通っていない=学びの状況が見えない」状態にならないための措置で、文部科学省のガイドラインにも、「学校が状況を適切に把握していること」が出席扱いの判断基準の一つとして挙げられています。

すららのように、学習内容や進捗が自動で記録されるシステムがあると、共有もしやすく、学校側も安心して認めやすくなるんです。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

すららでは、学習した教科・単元・時間・正答率などの詳細な学習記録を、保護者がPDF形式でダウンロード・印刷できる仕組みになっています。

この「学習レポート」は、出席扱いを継続してもらうための学校との連携において、とても重要な資料となります。

目安として、月に1回程度、学習レポートを担任の先生や校長先生に提出することで、「家庭でしっかりと学習が行われている」ということを定期的に可視化できます。

これは、学校側にとっても確認の手間が減り、安心して対応できる大きなポイントです。

また、提出のタイミングや方法については、学校側と事前に相談しておくとスムーズです。

メール添付やプリントでの提出など、学校の方針に合わせて無理のない方法を選びましょう。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

学校によっては、学習状況やお子さんの様子を直接確認するために、家庭訪問や面談を提案される場合があります。

これは決して「監視」や「確認のため」ではなく、あくまで出席扱いの判断材料の一環として、学校との信頼関係を築くための機会と捉えるのが良いかもしれません。

訪問や面談の場では、すららでの学習の様子を説明したり、学習レポートを見せたりすることで、学校側にも実態が伝わりやすくなります。

また、保護者の思いや、お子さんの目標・希望なども共有できる貴重な場になります。

もし面談が難しい場合は、その旨を伝えて他の方法(電話や書面でのやり取り)を提案するのも一つの方法です。

大切なのは、無理のない形で「つながりを持ち続ける」こと。

学校との信頼関係があることで、出席扱いに向けた道のりもぐっと進めやすくなります。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

すららでの学習を出席扱いとして認めてもらうには、学習の継続そのものに加えて「継続していることを学校に伝える」ことがとても大切になります。

特に、担任の先生との関係づくりは出席扱いの判断に大きく関わってくるので、日常的なコミュニケーションを心がけておくと安心です。

メールや電話を使って、「今週は〇〇を学習しています」「集中が続くようになってきました」といった小さな進捗でも共有することで、先生側も状況を把握しやすくなり、学習の様子を校長先生や教頭先生にも報告しやすくなります。

こうしたこまめなやり取りが、信頼関係の土台となっていくんです。

「忙しいかな…」「迷惑かな…」と思うかもしれませんが、むしろ担任の先生にとっては、情報がある方が動きやすく、ありがたい存在でもあります。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

出席扱いの判断は、基本的には校長先生の裁量で行われることが多いですが、自治体によっては教育委員会への申請・承認が必要となる場合もあります。

これは、学校ごとの判断だけではなく、地域の教育方針に沿って判断が行われるという意味であり、特に長期にわたる不登校の場合などに求められることがあります。

その場合、保護者が直接教育委員会に申請するわけではなく、学校側を通じて申請が行われるのが一般的です。

そのためにも、学校との連携がスムーズに取れていることが前提となり、学校から教育委員会へ提出するための情報や資料を、家庭側でもしっかり準備しておく必要があります。

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

教育委員会に提出する資料としては、「医師の診断書」「学習記録レポート」「学習計画書」などが求められることがあります。

ただし、地域によって書式や必要事項が異なることもあるため、まずは学校の先生と相談しながら進めていくのが安心です。

すららでは、こうした資料作成のサポートも受けられます。

学習レポートは自動で出力できますし、コーチがアドバイスをくれることで、「何を出せばいいのか分からない」と不安になることも少なくなります。

教育委員会が求めるのは、「子どもが家庭でもしっかり学んでいる」ことの確かな証拠。

だからこそ、学校との連携を大切にしながら、丁寧に資料を整えていくことで、出席扱いの承認に一歩ずつ近づいていけます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

すららを活用した在宅学習が出席扱いとして認められるケースは、全国的に少しずつ増えてきています。

しかし、出席扱いはあくまでも学校や教育委員会の判断に基づくものなので、確実に認められるとは限りません。

だからこそ、事前の準備や学校との対話の中で「成功のポイント」をしっかり押さえておくことがとても重要になります。

ここでは、実際にすららを利用して出席扱いとして認められたご家庭の声や、学校側から好意的に受け取ってもらえたポイントをもとに、成功のカギとなる取り組みをご紹介していきます。

押さえるべきポイントを丁寧に実践していけば、出席扱いのハードルもグッと下がるはずです。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

学校側が出席扱いを検討する際、ひとつの判断材料として参考にするのが「これまでに同様の前例があるかどうか」です。

すららは、すでに全国の多くの学校や自治体で出席扱いとして認められた実績があり、文部科学省のガイドラインにも沿った教材として公式に紹介されています。

そのため、「すららを使った学習が他の学校でも出席扱いとして認められていること」を丁寧に伝えることで、先生方の安心感にもつながります。

特に、初めてのケースに慎重になりがちな学校では、他校での事例を紹介することで「うちでもできるかもしれない」と前向きな雰囲気が生まれることがあります。

すららの公式サイトやパンフレットには、出席扱いに関する実績や仕組みについて詳しく説明された資料も用意されているので、それを一緒に持参して説明するとより効果的です。

「すでに他校で認められています」「文科省の方針に沿っています」という事実をベースに話すことで、学校側との会話もスムーズになりますよ。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

出席扱いをお願いする際、学校側が一番気にするのは「この対応で大丈夫なのか」という点です。

前例があるとわかれば、判断へのハードルも下がりやすくなります。

そこで有効なのが、実際にすららを使って出席扱いとして認められた学校の事例を紹介することです。

たとえば、「〇〇県の中学校で出席扱いになった」「△△市では教育委員会も承認している」といった具体例を提示することで、「この学校でも対応可能なのでは」と思ってもらいやすくなります。

全国で広がっている実績を共有することは、学校側にとって大きな安心材料になります。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

すららの公式サイトには、出席扱いが認められた実例や、文部科学省のガイドラインに沿った活用方法などがまとめられています。

こうした情報は、口頭で説明するだけでは伝わりにくい部分を補ってくれる強い味方です。

事前にプリントアウトして、学校との面談時や担任の先生への相談の際に一緒に持参すると、説明に説得力が増します。

「他の学校でも実際に認められているんですね」と納得してもらえることで、前向きな判断へとつながりやすくなります。

資料を活用することで、保護者の熱意や準備の丁寧さも伝わりますし、学校側も「このご家庭ならしっかり取り組んでいる」と感じてもらいやすくなりますよ。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

出席扱いの判断で学校側が重視するポイントのひとつに、「本人がどれだけ学習に前向きに取り組んでいるか」という姿勢があります。

たとえ学習環境が整っていても、本人の意欲が感じられない場合、出席扱いとしての判断が難しくなることもあるんです。

すららは、自分のペースで取り組める教材なので、少しずつでも学習を継続できれば、その姿勢が「意欲」として伝わりやすくなります。

毎日少しでも学習を続けていること、達成した単元やバッジの獲得状況、本人が「できた」「わかった」と感じている様子などを、担任の先生に丁寧に伝えていくことがとても大切です。

また、学習記録レポートには、正答率や学習時間が自動的に反映されているので、数字として「やる気」を示すこともできます。

「子どもが自分から学習に取り組んでいます」と、保護者の立場からも具体的なエピソードを添えて伝えると、学校側の印象もぐっと良くなります。

やる気がある子どもには、学校も自然と協力したくなるもの。

だからこそ、すららで学び続けていること自体が、出席扱いの大きな後押しになるんです。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

学校側に「本人のやる気」を伝える方法として効果的なのが、子ども自身が書いた学習の感想や目標を提出することです。

すららで学んでみて「ここがわかるようになった」「楽しかった」「もう少し頑張りたい」など、本人の素直な気持ちが書かれているだけでも、先生方にはしっかり伝わります。

短くても構いません。

文字数や表現力よりも、「自分の言葉で前向きに取り組んでいること」が大切なんです。

こうしたひとことがあるだけで、「この子はただ家にいるだけじゃない。

学び続けようとしているんだ」と感じてもらいやすくなります。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

学校側から家庭訪問や面談の機会が設けられることがあります。

可能であれば、その場に本人も一緒に参加し、自分の言葉で「今、自宅でこんなふうに頑張っている」「少しずつできることが増えてきた」など、前向きな気持ちを伝えるととても効果的です。

無理に長く話す必要はありませんが、本人の口から少しでも学習への姿勢が語られると、先生方の印象が大きく変わります。

「ちゃんと向き合っている子なんだ」と思ってもらえることで、出席扱いの判断においてもプラスに働きます。

家庭学習でも、学ぶ姿勢と意欲があることを示すことが、学校側の理解と信頼を得る大きなカギになるんです。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

出席扱いを認めてもらうためには、「学習が継続されていること」がとても重要です。

そしてその継続のためには、最初から無理のある計画ではなく、「今の子どもに合った、続けられる学び方」を選ぶことが成功のポイントになります。

すららは短時間・スモールステップ式の教材なので、1回10~15分程度の学習でも、少しずつ積み重ねていくことができます。

「毎日少しずつ進める」「気分が乗らないときは量を減らす」といった柔軟なスケジューリングが可能なので、お子さんの気持ちや体調に合わせて学習習慣を作っていけるのが魅力です。

また、すららコーチが学習計画の作成をサポートしてくれるので、保護者が一人で計画を立てる必要はありません。

無理なく続けられる学習リズムができていれば、学校側にも「この家庭なら安心して任せられる」と思ってもらいやすくなります。

無理なく続ける、続けることで自信がつく。

そのサイクルをつくることが、出席扱いを認めてもらううえでの大きな成功のカギです。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

出席扱いを認めてもらうには、「継続的に学習していること」が何より大切です。

ただ、続けるためには無理のないペースが前提。

張り切って最初に詰め込んでしまい、数日で疲れてしまっては意味がありません。

すららは1回10~15分のスモールステップで進められる教材なので、集中力や体調に合わせて柔軟に取り組めますが、それでも本人の性格や生活リズムに合ったスケジューリングがとても重要になります。

週に何日やるのか、どの時間帯が良いのかなどを一緒に考えながら、「続けられること」を最優先に計画を立てていくことが成功のカギになります。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

学習計画を立てるうえで心強いのが、すららの「専任コーチ」の存在です。

すららコーチは、子どもの性格や得意・不得意、学習の進め方までしっかり把握したうえで、無理なく継続できるスケジュールを一緒に考えてくれます。

「うちの子はすぐ飽きてしまう」「長時間は集中できない」という場合でも、その特性に合った提案をしてくれるので、保護者が一人で悩まなくていいんです。

継続しやすい学習リズムができれば、学校にも「家庭で学習がしっかり行われている」と安心してもらいやすくなります。

無理なく、でも確実に。

それを叶えるためには、すららコーチとの連携がとても大きな支えになります。

ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する

すららの大きな魅力のひとつが、「すららコーチ」という伴走型のサポートがついている点です。

このコーチは、出席扱いを目指すうえでも心強い存在であり、単なる学習のアドバイスだけでなく、実際の手続きや提出書類の準備にも協力してくれます。

出席扱いに必要な「学習記録レポート」や「学習証明書」の作成についても、すららコーチがフォーマットの案内や記載方法をサポートしてくれるので、「何をどうすればいいのか分からない…」という不安を抱えたままにならずに済みます。

また、学習が進まないとき、子どもが気分的に乗らないときにも、保護者と一緒に状況を見ながら無理のない調整をしてくれるので、長く続けやすい環境が整います。

家庭だけで抱え込むのではなく、「コーチがいるから大丈夫」と思えることは、出席扱いに向けた大きな安心材料になるんです。

「親と子だけで頑張る」のではなく、「すららコーチと一緒に歩む」。

それが、すららの強みであり、成功のポイントなんです。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

すららは、全国の多くの不登校のご家庭に選ばれているオンライン教材です。

文部科学省のガイドラインに準じた学習設計で、条件を満たせば在宅学習でも「出席扱い」として認められるケースがあります。

とはいえ、実際に使ってみてどうだったのか、リアルな声は気になるところですよね。

ここでは、実際にすららを利用した保護者やお子さんから寄せられた口コミの中から、「出席扱いになった」「家庭で学び続けられた」といった前向きな体験談をご紹介します。

これからすららを検討している方にとって、きっと励みになるはずです。

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。

でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

中学2年生で不登校になったお子さんを持つ保護者の方の声です。

学校に通えなくなって一番不安だったのは、「このままでは内申点がつかないのではないか」という点だったそうです。

でも、すららを使って自宅で学習を続けていることを担任の先生に相談し、学習レポートを提出したところ、「出席扱い」として認めてもらえたとのこと。

毎日コツコツと取り組んでいたことが、学校側にも伝わり、成績の評価にもつながったそうです。

すららは、学習記録が自動で残るため、学校に「この子は学んでいる」ということを証明しやすく、それが安心感につながったとのことでした。

今では「学校に行けなくても、学びは止まっていない」と親子で実感できていて、高校進学への道も前向きに考えられるようになったそうです。

良い口コミ2・学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。

時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない

こちらは、実際にすららを使っているお子さん本人の声です。

学校に行けなくなってから、勉強はすっかり止まってしまい、「何をどう始めればいいかわからなかった」と話していました。

でも、すららは1回10〜15分で進められるから、「これならちょっとやってみようかな」と思えたのだそうです。

何より「自分のペースでできること」「誰にも怒られたり、急かされたりしないこと」が安心材料になって、少しずつ前向きに取り組めるようになったとのこと。

ゲームみたいに進捗が見えるところも、達成感があって続けやすかったと話してくれました。

「学校に行けないことが“ダメ”なんじゃなくて、“今できることをやってる”って思えるようになった」と、最後に書いてくれていたのがとても印象的でした。

すららは、そんなふうにお子さんの自己肯定感を守りながら、学び続ける力を育ててくれる教材なんです。

良い口コミ3・不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。

イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました

この口コミは、子どもが不登校になってから生活リズムが崩れ、家庭内にストレスが溜まっていたというご家庭から寄せられたものです。

ゲームばかりの毎日に焦りや不安を感じつつも、どう声をかけていいか分からず、つい怒ってしまっていたとのこと。

でも、すららを導入してからは、1日10分でも「勉強をする」という行動が生まれたことで、親子の空気が少しずつ変わっていったそうです。

学習の習慣が戻ったことで、保護者自身も「今日はできたね」と声をかける余裕ができ、以前より笑顔で接する時間が増えたとのこと。

「家庭の雰囲気が明るくなると、子どもも前向きになれる」という気づきが、このご家庭にとっての大きな一歩になったようです。

良い口コミ4・小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

こちらは、お子さんが教科への苦手意識から不登校になってしまったケースです。

中でも「算数」が大きな壁となっていて、「わからない」ことがどんどん積み重なり、教室にいること自体が苦痛になってしまったといいます。

そんな中、すららはアニメーションで丁寧に解説してくれるので、黒板の板書や速い授業の進行についていけなかった子でも、安心してゆっくりと学び直せたそうです。

文字だけでは理解できなかったことも、キャラクターの会話や映像のおかげで「なんだ、こういうことだったんだ」と気づけた瞬間があったと話してくれました。

「苦手だったことが、少しずつ“わかる”に変わっていった経験は、すごく大きかった」とのことで、自己肯定感を取り戻すきっかけにもなったようです。

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。

完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

この口コミは、すららの学習が“学校復帰”へのステップにつながったという感動的なエピソードです。

最初は「絶対に学校には戻れない」と話していたお子さんが、すららで学ぶうちに「授業の内容も分かるかもしれない」と感じるようになったとのこと。

これまで「わからない」「置いていかれる」という不安が強かった分、「自信」が芽生えたことで大きな変化が生まれました。

登校を完全に再開したわけではなく、まずは保健室登校や午後からの部分登校からスタート。

それでも、ご家庭にとっては「信じられないような一歩」だったそうです。

「きっとこのまま家にいるだけかもしれない…」と思っていた日々から、未来への希望を感じられるようになったという喜びが、とても印象的でした。

すららは、ただの教材ではなく、「もう一度歩き出すきっかけ」をくれる存在なんですね。

悪い口コミ1・低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。

タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

小学校低学年のお子さんにすららを使わせてみたけれど、最初からひとりで学習を進めるのは難しく、結局保護者が横について学習することになったという声です。

「タブレットで自立学習ができるのかな」と期待していた分、つきっきりの時間が想像以上だったとのことでした。

特に低年齢の場合、ログインや問題の選択、操作などに慣れるまで時間がかかるのは事実です。

とはいえ、最初は親子で一緒に取り組みながら、少しずつ子どもが操作や流れを覚えていくことで、自立に向かっていく過程もまた大切なのかもしれません。

「最初は“親子ドリル”でもOK」という心構えで、学習習慣づくりの第一歩と捉えると、気持ちが少しラクになるかもしれませんね。

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。

キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

すららは、自宅で一人で進められるように設計されていますが、子どもによっては「一人で黙々とやる」というスタイルに飽きてしまうこともあるようです。

特に、長期間使っていると、キャラクターの声かけや画面の演出にも慣れてしまい、最初の新鮮さが薄れてしまったという声も見られました。

これは、教材そのものに問題があるというよりも、「一人学習が合うかどうか」「刺激の変化が必要な子かどうか」という、子どもの個性によるところが大きいようです。

継続するためには、保護者やコーチが声をかけたり、学習後にちょっとしたご褒美を設けたりするなど、工夫を取り入れてあげると続けやすくなります。

飽きてしまうのは自然なこと。

それを前提に、少しずつペースを調整していくことも大切ですね。

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。

教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

すららを継続的に活用して学習していたにもかかわらず、学校側や教育委員会から出席扱いが認められなかったという、保護者の切実な声です。

出席扱いの制度は、文部科学省のガイドラインに基づいていますが、最終的な判断は各学校や地域の教育委員会に委ねられているため、地域差や学校ごとの対応の違いが出てしまうのが現状です。

努力をしていても、その環境によって評価されない…というのは本当に辛いことですよね。

「もっと統一された基準があれば」と感じる保護者の方は少なくありません。

こうしたケースでは、引き続き学習の継続を大切にしながら、レポートや診断書の提出、学校との丁寧な対話を重ねていくことが、少しずつ状況を変えていくきっかけになるかもしれません。

決してあきらめなくて大丈夫。

すららも、その道のりを一緒に支えてくれる存在です。

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。

他のオンライン教材よりは高めの印象。

すららを長期間利用しているご家庭からの声として多いのが、「料金がやや高めに感じる」というものです。

確かに、すららは月額制で、3教科・4教科・5教科などプランに応じた金額が設定されており、内容の手厚さやサポートがあるぶん、他のシンプルなオンライン教材に比べてコストがかかる印象を受けるかもしれません。

とくに兄弟で同時に契約する場合や、1年以上継続する場合は「じわじわ家計に響く…」と感じるご家庭もあるようです。

実際に、「最初は続けやすかったけど、半年を超えたあたりから料金が気になり始めた」といった声も。

ただ、すららは入会金が無料になるキャンペーンや、長期継続の割引が適用される時期もあるため、タイミングを見て上手に活用するのがポイントです。

また、内容の濃さやコーチング込みのサービスと考えれば、「多少高めでも価値はある」と評価する声も多く見られます。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

この口コミでは、「すららを始めたらすぐに成績がアップする」という即効性を期待していたけれど、思ったより時間がかかって少しがっかりした…という正直な感想が寄せられています。

特に不登校が続いていたお子さんの場合、そもそも「勉強に向き合う状態になるまで」にも時間が必要なことがありますし、学年をさかのぼって学び直すことから始める場合、効果が見えるまでにどうしても時間がかかってしまいます。

すららは「無学年式」で学び直しができる反面、今の学年の内容にすぐ戻れるわけではないので、焦らずじっくり向き合う姿勢が必要です。

コーチのサポートや、レポートで「どこができるようになったか」を一緒に確認していくと、「見えない成長」に気づけることもあります。

「すぐに結果が出ない=意味がない」ではなく、「コツコツ取り組んでいることが、あとから結果になる」と考えて、長い目で見守ってあげるのが大切ですね。

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららを使って出席扱いになる制度について関心を持つご家庭が増える一方で、「本当に効果があるの?」「使い続けられる?」「料金は高いの?」など、さまざまな疑問の声もあるようです。

ここでは、実際によく聞かれる質問を中心に、口コミや実例をもとに分かりやすくお答えしていきます。

不登校のお子さんをサポートしたいと考えている保護者の方にとって、安心して導入を検討できる材料になればうれしいです。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

「すらら うざい」といった口コミを見かけて、不安になった方もいるかもしれません。

この表現の多くは、すららに登場するアニメーションキャラクターや、ポップな演出に対する好みの問題からきているようです。

すららは、主に小中学生を対象に、親しみやすく、楽しく学べるようにアニメ調のキャラクターが登場し、励ましの声かけをしてくれます。

小学生には「かわいい!」「分かりやすい!」と好評な一方で、中学生以上の子どもや、淡々と勉強したいタイプの子にとっては、「キャラのノリが子どもっぽく感じる」「繰り返しの声かけがわずらわしい」と感じることもあるようです。

ただ、すららは音声やキャラの演出を設定で調整することも可能なので、気になる場合はオフにすることで、自分に合ったスタイルで学ぶことができます。

「うざい」と感じる声は確かに一部ありますが、それは“使い方次第で改善できる”ものでもあります。

関連ページ:すららはうざい?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

実は、すららには「発達障害専用コース」というものはありません。

ただし、すららは発達障害や学習障害を持つお子さんにも非常に相性の良い教材として多くの家庭で利用されており、その理由は、無学年式・スモールステップ・視覚と音声の多感覚アプローチ・個別コーチのサポートが、発達に凸凹のある子どもにも適しているからです。

そのため、料金についても発達障害の有無で変わることはなく、通常のプランと同じ内容・同じ金額で利用する形になります。

料金の目安は、教科数や契約プランによって異なりますが、3教科で月額およそ8,000円〜、5教科では1万円前後が目安です(キャンペーン適用で入会金無料などの特典もあり)。

「発達障害の子には別料金や割引があるの?」とよく質問されますが、すららの考え方は「すべての子どもにフラットな学習機会を」というもので、障害の有無に関係なく、誰もが同じサポートを受けられるという姿勢を大切にしています。

すららは「特別な配慮が必要な子どもにも、特別扱いをしない」という、やさしさのある教材なんです。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

はい、すららは文部科学省が定める「出席扱い制度」に対応した教材として活用できるため、条件を満たせば、不登校のお子さんの学習が出席扱いとして認められる可能性があります。

すららは、学習指導要領に準拠したカリキュラムを提供しており、学習記録や学習の継続性も自動で可視化されるため、学校に学習実績として提出しやすいのが特長です。

ただし、出席扱いになるかどうかは、最終的には学校長や教育委員会の判断によります。

そのため、担任の先生とのこまめな連携や、診断書、学習記録レポートなどの提出が求められる場合もあります。

すららの学習を始める前後で学校に相談し、計画的に取り組むことが大切です。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは、タイミングによっては入会金が無料になるキャンペーンなどが実施されており、その際に「キャンペーンコード」が必要になることがあります。

コードの使い方はとても簡単で、申し込み時のフォームに入力欄が表示されるので、そちらに取得したコードをそのまま入力すればOKです。

このコードを使うことで、入会金(通常7,700円〜)が無料になったり、初月の料金が割引されたりすることがあり、非常にお得に始められるチャンスです。

ただし、キャンペーンには有効期限や条件があるため、必ず事前に公式サイトで確認し、コードを忘れずに入力しましょう。

なお、申し込み完了後にキャンペーンコードを入力することはできないため、手続きの最初にコードを手元に用意しておくのがおすすめです。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららの退会は、保護者専用のマイページ(会員ページ)から簡単に手続きが可能です。

ログイン後、契約内容の確認や変更ができるメニューに進み、「退会」または「解約」の手続きを選択することで、契約を終了することができます。

特別な書類の提出などは不要で、オンラインで完結する点も安心です。

ただし、退会のタイミングによっては、翌月分の料金が発生してしまうこともあるため、更新日の確認が大切です。

退会を検討している場合は、少し余裕をもって手続きを進めておくのが良いでしょう。

また、学習記録やレポートをあとから参照できる期間が限られている場合もあるため、必要に応じてデータを保存しておくのもおすすめです。

万が一、退会手続きで不明点があれば、すららのカスタマーサポートへ連絡すれば丁寧に対応してもらえますよ。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららの利用にかかる費用は、基本的に「入会金」と「毎月の受講料」のみです。

教材費やシステム利用料といった追加の費用は一切なく、料金体系はとてもシンプルです。

入会金は通常7,700円前後ですが、キャンペーン中は無料になることもあります。

また、タブレットやパソコンなどの端末、インターネット環境は別途必要ですが、それ以外に「すららに支払う料金」として発生するものはありません。

コーチングやレポート機能も、月額料金にすべて含まれているため、安心して利用を続けられる仕組みになっています。

ただし、受講教科数によって月額料金が異なるため、3教科・4教科・5教科のどのプランを選ぶかでコストが変動します。

料金を抑えつつ効果的に学びたい場合は、お子さんの苦手教科に絞ってスタートし、後から追加する方法もおすすめです。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

残念ながら、すららは「1契約=1人」の学習アカウントとなっているため、兄弟での共有利用はできません。

それぞれの子どもに専用のアカウントが割り当てられ、学習の記録・進度・コーチからのサポートなども個別に提供されるため、正確な学習管理のためには個別契約が必要です。

「兄弟で使えたらいいのに…」という声も少なくないのですが、個別対応の手厚いサポートが特徴のすららだからこそ、それぞれの子どもに合った学びを届けるために、共有利用は難しい仕組みとなっています。

現時点では「兄弟割引」や「ファミリープラン」は用意されていませんが、キャンペーン期間などでお得にスタートできる場合もあるので、公式サイトやお知らせをこまめにチェックしておくのがおすすめです。

すららの小学生コースには英語はありますか?

はい、すららの小学生コースにも英語は含まれています。

初めて英語に触れるお子さんでも無理なく学べるように、アルファベットの読み書き、基本的なあいさつ、簡単な単語の意味や発音など、やさしく段階を踏んで学べる設計になっています。

英語のレッスンには音声やアニメーションが取り入れられていて、「耳で聞いて覚える」「キャラクターと一緒に発音する」など、楽しみながら学習できる工夫がたくさんあります。

リスニングやリーディングの基礎だけでなく、スピーキングの導入にも対応しているのが魅力です。

将来的に中学英語につなげていくための土台づくりとして、英語に「慣れる・楽しむ」ことを重視しており、英語アレルギーにならないための第一歩にぴったりです。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららの大きな魅力のひとつが「すららコーチ」の存在です。

コーチは、学習の進め方について親子に合わせたアドバイスをしてくれるだけでなく、個別の学習計画を立てたり、苦手な分野を見極めたりと、一人ひとりに寄り添ったサポートをしてくれます。

例えば、「どの教科から始めるべき?」「このままのペースでいいのかな?」といった不安があれば、コーチに相談することで的確なアドバイスがもらえます。

また、学習の進捗に応じて声かけや励ましを送ってくれるなど、継続をサポートするための心強い味方でもあります。

さらに、出席扱いを目指す場合には、学習レポートの出力や証明書類の提出サポートなども対応してくれるため、学校とのやりとりにも安心して備えることができます。

「学ぶ環境だけでなく、見守ってくれる大人がいる」――それが、すららコーチの価値なのです。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

子供の教育環境において、不登校は深刻な問題となりますが、その対応方法においても新たなアプローチが模索されています。

【すらら】という家庭用タブレット教材は、不登校時にも出席扱いとなる仕組みを取り入れ、子供たちの学習機会を支援しています。

本記事では、【すらら】をはじめとする家庭用タブレット教材の特長や効果を詳細に検証し、他の教育支援ツールとの比較を通じて、その実用性に迫ります。

不登校による学習の中断を最小限にし、子供たちの学びをサポートする方法について探っていきます。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

今回の記事では、家庭用タブレット教材の中でも【すらら】に焦点を当てて、不登校時の出席扱いについて比較検討しました。

不登校の状況における出席扱いの有無は、教育面で重要な要素となります。

不登校の児童や生徒の教育機会を守りながら、適切なサポートが提供されることは極めて重要です。

【すらら】の特性や制度を通じて、その取り組みについて詳細に検証してまいります。

まず第一に、【すらら】は不登校時でも出席扱いになるかどうかについてです。

【すらら】は子どもたちが自宅で学習する際に、オンラインでの出席状況を確認することが可能です。

これにより、不登校時にも出席が記録され、教育機関と保護者が実際の学習状況を把握することができます。

そのため、不登校による学習機会の喪失を最小限に抑える一助となるでしょう。

次に、他の家庭用タブレット教材と比較した際の特長についても考察していきます。

【すらら】の特長の一つは、カリキュラムが充実している点です。

幅広い教科をカバーし、学年に合わせた適切なカリキュラムが提供されています。

また、子どもたちの学習スタイルに合わせて、動画や音声、クイズなど多彩な教材が用意されていることも大きな魅力となっています。

さらに、【すらら】は教育機関との連携も重視しています。

不登校時における適切なサポートの実現を目指し、教育機関との情報共有や連携がスムーズに行われる点もポイントです。

保護者や教育関係者が生徒の学習状況を把握しやすくすることで、不登校時の教育支援の質の向上に寄与しています。

【すらら】は不登校時でも出席扱いになる点や他の家庭用タブレット教材との比較から、その教育システムの有用性が示されました。

不登校の児童や生徒にとって、適切な教育環境を提供する上で【すらら】の存在は大きな支援となるでしょう。

教育の現場において、子どもたち一人ひとりの成長をサポートするためにも、【すらら】などの家庭用

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

本記事では、家庭用タブレット教材「すらら」が不登校の児童・生徒でも出席扱いになるかについて、出席扱いの制度、申請手順、および注意点について詳しく説明しました。

不登校の児童・生徒が「すらら」を使用して出席扱いになるためには、まず教育委員会などの許可を得る必要があります。

許可を得た後は、学校側と連携を取りながら、定められた手続きに従って「すらら」を活用することで出席扱いとなります。

申請手順については、教育委員会や学校に直接相談し、必要な書類を提出することが重要です。

また、出席扱いになる際の注意点としては、日々の学習記録や進捗状況をきちんと管理し、定められた条件を満たすことが求められます。

このように、「すらら」を活用した不登校の出席扱いには、綿密な計画と適切な手続きが欠かせません。

最後に、不登校の児童・生徒が「すらら」を通して出席扱いになることは、個々の状況やニーズに合わせた柔軟な学びの場を提供する一助となり得ることが示唆されます。

出席扱いの制度や申請手順を遵守しつつ、児童・生徒の学びをサポートする取り組みが重要であると言えるでしょう。

不登校支援の一環として、「すらら」の活用が有効である可能性がありますので、関係機関や学校との密な連携を通じて、適切な対応を検討していくことが重要です。