すららは発達障害の料金が安くなる?すららが発達障害や学習障害の子供におすすめの理由について

発達障害や学習障害を持つお子さんの学習環境について、悩んでいる保護者の方は多いのではないでしょうか。

集団授業では理解が追いつかないことがあったり、集中力が続かずに学習が思うように進まないこともあります。

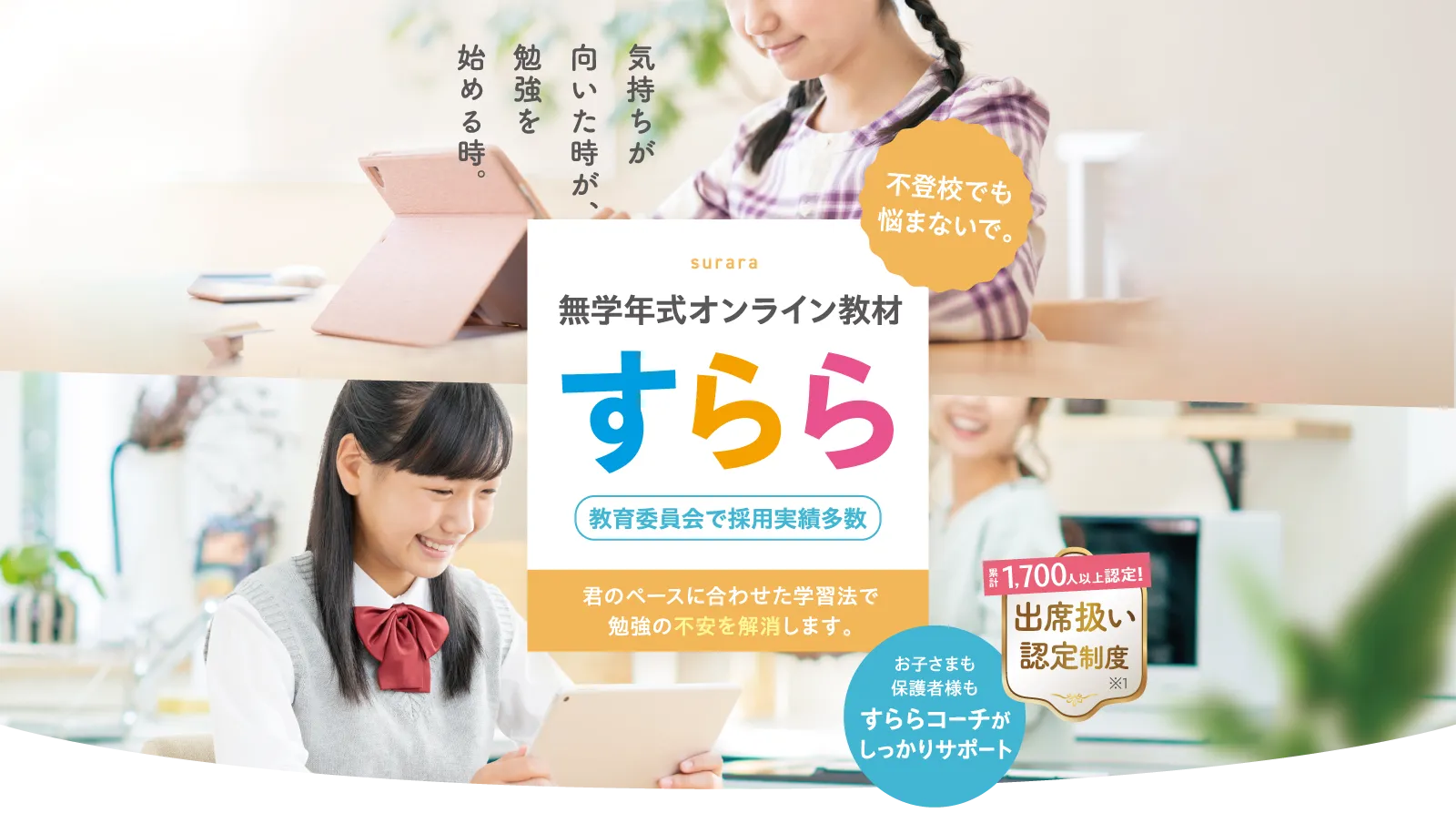

そんな中で、すららは発達障害を持つお子さんにも適した学習教材として注目されています。

すららは、インターネットを通じて学ぶことができる無学年式のオンライン教材です。

一般的な学習塾や通信教育とは異なり、一人ひとりのペースに合わせて進められるため、特性に応じた学習が可能です。

また、すららの料金についても、発達障害を持つお子さんが利用しやすいサポートがあるのか気になるところではないでしょうか。

ここでは、すららが発達障害や学習障害を持つお子さんにおすすめできる理由について詳しく解説していきます。

理由1・ADHD、ASD、自閉スペクトラム症、LD(学習障害)など幅広く対応している

すららは、ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)など、さまざまな発達障害の特性を持つお子さんに対応できるオンライン学習教材です。

発達障害と一口に言っても、その症状や特性はさまざまで、学習の進め方にも個人差があります。

すららでは、そうした個々の特性を考慮しながら学習を進めることができます。

例えば、ADHDのお子さんは集中力が続きにくい傾向がありますが、すららの学習システムではアニメーションを活用した解説やインタラクティブな問題演習があり、飽きずに取り組みやすくなっています。

ASDのお子さんの場合、急な変化が苦手なことがありますが、すららは学習の進度を自由に調整できるため、自分のペースで進めることが可能です。

また、LDのお子さんにとっては、苦手な科目や単元を重点的に学習できる点が大きなメリットです。

すららでは、つまずきやすいポイントを繰り返し学習できるため、理解を深めることができます。

このように、すららはさまざまな発達障害の特性に配慮した学習環境を提供しているため、多くのご家庭で活用されています。

理由2・完全無学年式で「自分のペース」で学べるから安心

すららの大きな特徴の一つが「完全無学年式」の学習システムです。

通常の学校教育では、学年ごとに決められたカリキュラムに沿って学習が進みますが、すららでは学年にとらわれず、自分の理解度に合わせて学習を進めることができます。

これにより、得意な科目はどんどん先に進めて、苦手な科目は基礎からしっかり学習することが可能です。

発達障害を持つお子さんの場合、得意・不得意の差が大きいことがよくあります。

そのため、一律のカリキュラムに従って進める学習方法では、苦手な科目でつまずいたり、逆に得意な科目では退屈してしまうことがあります。

しかし、すららなら自分のペースに合わせて学習できるため、無理なく続けやすいのが魅力です。

また、すららでは「つまずき診断」機能があり、どの部分で理解が不十分なのかをチェックできます。

これにより、苦手な単元をピンポイントで学習することができ、効率よく知識を定着させることができます。

さらに、先生のサポートも受けられるため、学習の進め方についての不安も解消しやすくなっています。

このように、すららは発達障害や学習障害を持つお子さんにとって、ストレスを感じることなく学習できる環境を提供しています。

自分のペースで学べるからこそ、学ぶ楽しさを感じながら、着実にステップアップしていくことができるのです。

小1レベルから中3まで、学年を自由に行き来できる

すららは小学校1年生の基礎的な内容から中学3年生の内容まで幅広く対応しており、学年に関係なく自由に行き来して学習を進められるのが特長です。

これにより、今の学年にとらわれず、自分にとって本当に必要な単元から学べるのが大きな魅力です。

たとえば、算数や国語の一部でつまずいてしまっているお子さんは、過去の学年の内容にさかのぼって復習することができます。

逆に得意な分野であれば、現在の学年よりも上の内容に挑戦することも可能です。

こうした柔軟な学習設計は、発達障害や学習障害を持つお子さんにとってとてもありがたい仕組みです。

固定されたカリキュラムの中では「理解できない」ことがストレスにつながることもありますが、すららなら自分に合った難易度で進められるため、安心感を持って学習に取り組めます。

無理に合わせる必要がないからこそ、お子さん自身が学ぶことに前向きになれるのです。

本人のペースに寄り添ってくれるから、ストレスが少ない

すららの学習スタイルは「本人のペースに合わせる」ことを大切にしています。

決められた時間割や進度に従うのではなく、その子にとって心地よいペースで学べるため、ストレスを感じることが少なくなります。

発達障害のお子さんにとっては、集中力が続かない日があったり、気持ちが不安定になる時期もあります。

そんな時、無理やり勉強を押し付けられると、学習への意欲がどんどん低下してしまうこともありますよね。

でも、すららならその日その時の状態に合わせて学習量を調整できるので、「今日は少しだけ」「調子がいいから多めに進めよう」といった自分なりのリズムで取り組めるんです。

さらに、学習を進める中でのつまずきや悩みにも、専属のコーチや先生が寄り添ってくれます。

親御さんだけで抱え込まずに、すららのサポート体制を活用することで、安心して見守ることができるようになります。

理由3・間違えても否定されない!「自己肯定感」を守る設計

発達障害や学習障害を持つお子さんにとって、間違いを指摘されたときの反応はとても敏感なものです。

注意されたり叱られたりすると、自信を失い、学習に対するモチベーションが一気に下がってしまうこともあります。

そんな中で、すららは「間違えること=悪いこと」ではないという考え方に基づいて設計されています。

すららの学習システムでは、間違った場合でも責められるような表現は使われません。

むしろ、「どうして間違ったのか」を一緒に考えながら、正しい考え方へと導いてくれる仕組みが整っています。

アニメーションによる解説や、理解を助けるステップ式の設問が、子どもたちを自然と正しい方向へと導いてくれるのです。

また、問題を解いた際のフィードバックも前向きな表現が多く、「がんばったね」「次はこうしてみよう」といった励ましの言葉が画面に表示されることで、お子さんの自己肯定感を守ってくれます。

このように、すららは子どもたちが安心して学べるよう、失敗を恐れずにチャレンジできる雰囲気を大切にしているんです。

自分に自信を持てるようになることは、学習だけでなく日常生活にも良い影響を与えます。

すららで「できた!」という成功体験を積み重ねることで、自然と前向きな気持ちになり、自ら学ぼうとする力も育っていきます。

間違えた時、「バツ!ダメ!」ではなく、「なぜ間違えたのか」を丁寧に解説してくれる

すららの一番の特長は、間違えたときの対応がとても丁寧で優しいところです。

通常の教材や学校のテストでは、間違えると「バツ」がついて終わってしまいがちですが、すららでは「なぜ間違えたのか?」を一緒に振り返る構成になっています。

そのため、お子さんは自分のミスをただ責められるのではなく、理解を深めるきっかけとして捉えることができます。

発達障害を持つお子さんは、失敗に対して過剰に反応してしまうこともありますが、すららのように穏やかで前向きなフィードバックがあると、「間違えてもいいんだ」と思えるようになります。

学ぶことそのものへの恐怖心が薄れ、結果として取り組みの姿勢も変わってくるのです。

間違えたことに対して否定せず、しっかりと理由を教えてくれるこのスタイルは、ただ知識を増やすだけでなく、お子さんの学習に対する姿勢そのものを育ててくれる、温かいサポートだと感じます。

アニメーションでわかりやすくフォローしてくれるから、恥ずかしさや恐怖がない

すららの教材には、アニメーションによるわかりやすい解説が取り入れられています。

これはただのビジュアル演出ではなく、視覚的に理解を助けるために工夫されたものです。

特に発達障害のお子さんにとって、文字だけの説明ではイメージがつかみにくかったり、集中力が続かないことがありますよね。

そんなとき、アニメーションでキャラクターが丁寧に説明してくれると、自然と内容が頭に入ってきます。

また、「間違えるのが恥ずかしい」「怒られるかもしれない」という不安を感じやすいお子さんにも、このアニメーションは安心材料になります。

なぜなら、淡々とした声で叱るのではなく、優しい語り口のキャラクターが寄り添うように話しかけてくれるからです。

こうした環境の中では、失敗を恐れずに何度でもチャレンジする気持ちが育ちやすくなります。

学習への緊張感がやわらぎ、安心して取り組めることが、すららの大きな魅力のひとつです。

失敗に対する耐性が育つし、「またやってみようかな」と思える環境が整ってる

失敗を前向きにとらえられるようになることは、お子さんにとってとても大切な力です。

すららでは、「間違えた=ダメ」ではなく、「間違えた=学ぶチャンス」というスタンスで設計されているため、失敗に対する耐性が自然と育まれていきます。

これは発達障害を持つお子さんにとって、とても意味のあることです。

失敗に敏感だったり、一度つまずくとやる気をなくしてしまいがちなタイプの子でも、すららの環境であれば「もう一度やってみよう」と思えるようになることが少なくありません。

なぜなら、すららは失敗を責めるのではなく、正解への道を一緒にたどってくれるからです。

そのプロセスの中で「わかる喜び」や「できた達成感」を積み重ねていくことができるのです。

このようにして、お子さんの中には小さな成功体験が少しずつ積み上がっていき、「やればできる」「また挑戦してみよう」という自信へとつながっていきます。

すららは、学力だけでなく、こうした心の土台まで丁寧に育ててくれる学習環境なんです。

理由4・ビジュアル&音声で「多感覚学習」ができる

すららの教材は、文字情報だけに頼るのではなく、ビジュアルと音声を効果的に組み合わせた「多感覚学習」が特徴です。

視覚、聴覚、場合によっては操作するという触覚まで使うことで、より多くの感覚を通じて学習内容を記憶に定着させることができます。

発達障害を持つお子さんの中には、「見ることが得意」「聞くことが得意」など、それぞれに強みや学びやすいスタイルがあります。

すららはそうした違いを前提に設計されているため、お子さん一人ひとりの感覚に合った学び方ができるんです。

たとえば、アニメーションによって学習内容がイメージとして残りやすくなったり、ナレーションによって文字を読む負担が軽減されたりと、苦手な部分を自然とフォローしてくれる仕組みが整っています。

これは、ただの「やさしい教材」ではなく、「一人ひとりに合った教材」という意味で、とても質の高い学習体験につながっています。

また、ビジュアルや音声を使った教材は飽きにくく、集中力が途切れがちなお子さんでも学習の継続がしやすくなります。

無理に我慢して学ぶのではなく、楽しみながら自然

発達障害の子は、「耳から覚えるのが得意」「目で見るのが得意」など、感覚の偏りがあることが多い

発達障害を持つお子さんの多くは、「耳で聞くのが得意」「目で見ると理解しやすい」など、感覚の使い方に偏りが見られることがあります。

これは「感覚の特性」とも言われるもので、人それぞれに情報を取り入れやすい方法が異なるのです。

学校の授業では、その違いに対応するのが難しく、結果として「わからない」「ついていけない」と感じてしまう場面も少なくありません。

たとえば、黒板の文字だけを追うのが苦手なお子さんでも、音声で説明されるとすっと理解できたり、反対に、話を聞くだけでは頭に入りづらいけれど、図や絵を見ることで一気に理解が深まる子もいます。

このように、それぞれの得意な感覚をうまく活かすことが、学習の効率を高めるポイントになるんです。

すららは、その感覚の偏りにしっかりと対応できる構成になっているため、特性のあるお子さんでもストレスなく学べる環境が整っています。

苦手な方法に無理に合わせる必要がないので、お子さん自身も安心して学習に取り組むことができます。

視覚優位・聴覚優位の子どちらにも対応しやすい

すららの教材は、視覚優位・聴覚優位、どちらのお子さんにも学びやすいように作られています。

視覚優位の子にはアニメーションや図解を中心としたわかりやすい画面構成が、聴覚優位の子にはナレーションや会話形式での説明がしっかりと用意されています。

そのため、自分の得意な感覚を使って学習を進めることができ、理解が深まりやすくなるんです。

たとえば、図や表、色使いが豊富な画面は、目で見て内容をつかみやすい構成になっていて、視覚優位の子にはとても相性が良いです。

また、登場キャラクターが優しく語りかけるように説明してくれる音声解説は、聴覚優位の子にとって心地よく、自然と学習に集中できる仕掛けとなっています。

このように、どちらか一方に偏ることなく、さまざまなスタイルの学習者に配慮されているのがすららの大きな魅力です。

得意なスタイルで学べることで、お子さんは「わかった!」という体験を積み重ね、自信を持って学習を続けられるようになります。

感覚の特性を無理に矯正するのではなく、その子の「得意」に寄り添ってくれる教材だからこそ、安心して使えるのです。

理由5・集中力が続かない子でも「短時間・繰り返し学習」でOK

発達障害を持つお子さんの中には、集中力が長続きしにくいタイプの子も多くいます。

じっと座っているのが苦手だったり、途中で気が散ってしまったりということは、ご家庭でもよく見られる悩みかもしれません。

そんな中、すららは「短時間で少しずつ」学習できる設計になっているため、集中力に自信がないお子さんでも無理なく続けることができます。

すららのレッスンは、短い単元で区切られており、1回の学習に必要な時間はほんの10~15分程度です。

それでも、内容はしっかりと構成されており、短い時間でも濃い学習ができるよう工夫されています。

そして何より、繰り返し学習に対応しているので、同じ内容を何度も見返すことができます。

理解が不十分な部分があっても、何度でも繰り返して学べることで、「わからない」状態を放置せずに済むんです。

また、ゲーム感覚のインタラクティブな要素も多く取り入れられていて、飽きずに学習を続けやすくなっています。

集中力が続かないことは、本人の努力不足ではなく、脳の特性によるものです。

すららはそうした特性に寄り添い、「できる範囲で無理なく、でもしっかりと学べる」環境を提供してくれます。

勉強に対する苦手意識を取り払う第一歩として、とても心強い味方になるはずです。

1回の学習が10〜15分のスモールステップだから集中できる

すららのレッスンは、1回あたり10〜15分と短時間で完結する「スモールステップ」方式が採用されています。

長時間の学習が難しいお子さんでも、このくらいの時間なら無理なく取り組めることが多く、集中力が続かないタイプの子にもぴったりなんです。

発達障害を持つお子さんの中には、少しの時間でも集中することにエネルギーを使いすぎてしまう子もいます。

でも、すららのように短く区切られていると、「あと少しだけならできそう」と思えて、学習のハードルがぐっと下がります。

また、1回の学習が終わるたびに小さな達成感が得られるので、「やれば終わる」「ちゃんと進んでいる」という感覚を味わいやすいのも魅力です。

小さな積み重ねがモチベーションにつながり、自然と「次もやってみよう」と前向きな気持ちが育っていきます。

やった分だけ「達成感」が見えるから、自己管理がしやすい

すららは、学習を進めた分だけ結果が画面に反映されるため、「今日はここまでやった!」という達成感をはっきりと感じられるのが特長です。

視覚的に進捗が見えることで、自分で自分の学習を管理しやすくなり、自己肯定感の向上にもつながっていきます。

特に発達障害を持つお子さんにとって、「できたこと」が目に見える形で記録されるのは、とても大きな安心材料になります。

たとえ短時間でも、少しでも進めたら前に進んでいるという実感が持てるので、自信にもつながりやすいんです。

また、「あとどのくらいで終わるのか」が明確に表示されるため、ゴールが見えやすく、気持ちの切り替えもしやすくなっています。

「いつ終わるかわからない」学習に比べて、計画的に取り組む習慣も自然と身につきやすくなるので、親御さんにとっても嬉しいポイントです。

理由6・親の負担を減らす!「すららコーチ」の存在

すららの大きな魅力のひとつに、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポーターの存在があります。

これは、単に教材を使うだけでなく、学習の進め方やモチベーションの保ち方、困ったときの相談などを、専門のスタッフがサポートしてくれる仕組みです。

これによって、親御さんが一人で全てを抱え込まなくてもよくなるんです。

特に発達障害を持つお子さんの学習では、親がつきっきりにならざるを得ないことも多く、日々のサポートに疲れてしまうケースもありますよね。

でも、すららコーチがいることで、日々の学習の様子を共有できたり、「今日はどうだったか」「どこでつまずいているのか」などを一緒に見守ることができます。

また、子ども自身も「親に怒られるからやる」のではなく、「自分のために学ぶ」という意識が少しずつ芽生えていきます。

これは、第三者の存在が関わってくれるからこそ生まれる変化です。

親子の関係が学習をめぐってギクシャクしやすいご家庭にとっても、すららコーチの存在は大きな支えとなってくれます。

このように、すららは教材そのものだけでなく、「人のサポート」という面でも非常に心強い仕組みが整っているので、家庭での学習がよりスムーズになるのです。

専任のすららコーチが、子どもに合った学習計画を作ってくれる

すららでは、専任の「すららコーチ」が子どもの性格や学習のペース、つまずきやすいポイントを踏まえたうえで、一人ひとりに合わせた学習計画を立ててくれます。

発達障害や学習障害を持つお子さんにとって、「何を、どれくらい、どの順番でやればいいのか」がわかりやすく示されていることは、とても安心につながるんです。

自分に合った学習計画があることで、取り組む前から不安になったり、始めること自体を嫌がったりすることが減っていきます。

これは、学習へのハードルをぐっと下げるきっかけになりますし、「今日はここまででいいんだ」と納得しながら進められることが、継続のカギになっていきます。

また、親御さんが一からスケジュールを立てなくても良くなるので、時間的にも精神的にも大きな助けになります。

お子さんにとっても、第三者のコーチからの言葉は素直に受け入れやすいものですから、学習がスムーズに進むようになりやすいんですよ。

定期的に進捗をチェック&アドバイスしてくれるから親の負担が軽減する

すららコーチは、学習計画を立てて終わりではありません。

実際に学習が始まった後も、定期的に進捗をチェックしながら、適切なタイミングでアドバイスをくれます。

そのため、お子さんがどこでつまずいているのか、何が得意になってきているのかを、親御さんがすべて把握しなくても大丈夫なんです。

学習の進み具合を見守るのは、親にとってはとても大きな役割であり、時にはプレッシャーにもなってしまいますよね。

ですが、すららコーチが客観的な立場からサポートしてくれることで、「ちょっと様子が気になるな」というときにも、安心して相談することができます。

また、子ども自身も「見てもらっている」という実感があることで、モチベーションの維持にもつながります。

褒めてもらえること、認めてもらえることが、何よりも学習意欲を引き出してくれるんです。

こうしたコーチの存在によって、親の負担がぐっと軽くなりつつも、学習の質はしっかりと保たれる…まさに、家庭学習の理想的な形だと感じます。

理由7・「出席扱い」になる!不登校の学習支援としても利用できる

すららは、文部科学省が示す条件を満たすことで、不登校のお子さんの在宅学習が「出席扱い」として認められるケースに対応している教材です。

これは、長期欠席しているお子さんや、学校に通うことが難しいお子さんにとって、とても心強い制度なんです。

「学校に行けていないから成績がつかない」「出席日数が足りない」という不安を抱えている保護者の方も多いと思いますが、すららを活用すれば、その不安を少しずつ和らげることができます。

条件を満たせば、学習の進捗状況や内容を学校に報告することで、在宅での学習も正式な出席として認められる可能性があるんです。

すららのカリキュラムは、学校の教科書に準拠した内容が中心なので、在宅での学習でも学力のズレが起こりにくいのもポイントです。

もちろん、無理なく取り組めるスモールステップ方式や、自分のペースで進められる無学年式の設計は、不登校の子にとってプレッシャーにならず、とても優しいつくりになっています。

不登校=勉強が遅れる、というイメージが変わるきっかけとして、すららはとても有効な選択肢です。

学校に行けなくても、「学び」は続けられるという実感を、お子さんにも親御さんにも持っていただけるような仕組みが整っているのです。

すららでの学習が「学校での出席」と同じ扱いになるケースも多い

すららを利用した家庭学習が、学校での出席と同じ扱いになるケースが多く見られるのは、大きな安心材料です。

これは、文部科学省が定める「ICTを活用した学習支援」の指針に基づいたもので、学校側と連携しながら一定の条件をクリアすることで、正式に「出席」として認められることがあります。

不登校になってしまうと、どうしても学習の遅れや成績への不安が出てきてしまいますよね。

でも、すららのように自宅でしっかりと学習を継続できる環境があると、「今できることに集中すれば大丈夫」と思えるようになっていきます。

親御さんにとっても、「何もしていない時間が続くことへの焦り」から少しずつ解放されるきっかけになるのではないでしょうか。

学校によって対応は異なりますが、実際に多くの教育機関で、すららを使った学習が出席扱いとして受け入れられている事例があります。

そのため、すでに不登校になっているお子さんや、登校に不安を感じている子にとっても、「学びの場を失わずにいられる」という心の支えになるのです。

理由8・親も子も「安心して続けられる環境」が整っている

すららの大きな強みは、子どもだけでなく親御さんにとっても「安心して続けられる環境」が整っているところです。

学習に取り組む本人にとっては、自分のペースで学べるストレスの少ない設計が魅力ですし、間違えたときにも優しくサポートしてくれる仕組みがあることで、学習そのものへの抵抗感が減っていきます。

一方で、保護者側のサポート体制も手厚く、専任のすららコーチが進捗管理や学習計画の見直しをしてくれるので、「ちゃんとやれているかな?」と毎日目を光らせなくても良くなるんです。

忙しい日々の中で、子どもの勉強だけに手が回らない…そんな時でも、第三者の存在があることで大きな安心感につながります。

また、オンラインで完結するスタイルなので、送迎の手間もかからず、通塾や外出に負担を感じるご家庭にもピッタリです。

学習が自宅で完結するからこそ、子どもも落ち着いて取り組めますし、家庭の中に「安全な学びの場所」があるという感覚を持てるのも嬉しいポイントです。

このように、すららは「続けられる」ための配慮が随所に散りばめられている教材です。

無理なく、でも確実に力をつけていける。

そんな安心感が、親子の毎日にそっと寄り添ってくれる存在なんです。

他の教材に比べて、「続かなかった」という口コミが圧倒的に少ない

すららは、他の通信教材や学習サービスと比べて「続かなかった」「挫折した」という口コミが圧倒的に少ないのが特長です。

これは、すららの設計そのものが、子どもの特性に配慮しながら「続けやすさ」を重視して作られているからこそなんです。

発達障害を持つお子さんの場合、教材の内容以前に、「続けられるかどうか」というところが大きな課題になることも多いですよね。

でも、すららはその不安を先回りして解消してくれる工夫がたくさん詰まっています。

例えば、短時間で完結するスモールステップの設計、飽きずに学べるアニメーション解説、すららコーチの伴走サポートなど…学習が日常の一部として自然に続けられるようになっているんです。

また、親が「今日はやったの?」と毎日声をかけなくても、子どもが自分から進んで学習に取り組めるようになった、という声も多く見られます。

無理をさせないことで、結果的に学習の継続率が高くなり、口コミでも高評価につながっているのだと感じます。

長く続けることで、基礎学力がしっかり定着するから自己肯定感が育まれる

すららは「長く続けられる教材」であると同時に、「続けることで意味のある教材」でもあります。

短期的に成果を求めるのではなく、時間をかけて少しずつ、でも確実に基礎学力を積み重ねていける構成になっているからです。

発達障害を持つお子さんにとって、勉強が「苦手なもの」「怒られるもの」になってしまうと、自己肯定感をどんどん削ってしまうことがあります。

でも、すららのように毎日少しずつ積み重ねていける教材では、「前よりできるようになった」「自分でやれた」という小さな成功体験をたくさん味わうことができます。

この積み重ねがやがて大きな自信につながり、学習に対して前向きな気持ちが芽生えていきます。

「わかるから面白い」「できるからもっとやってみたい」と思えるようになると、学力の向上とともに、心の成長も感じられるようになってくるんです。

そして、長く続けた結果として身につく基礎学力は、学校生活だけでなく将来の選択肢にも大きな影響を与えてくれます。

勉強そのものだけでなく、「自分はできる」という感覚を育ててくれるのが、すららの本当の魅力なのだと感じます。

すららは発達障害の料金が安くなる?すららには発達障害に特化したコースはないがどんなサポートが期待できる?

発達障害を持つお子さんの学習に不安を感じているご家庭にとって、「どんな教材が合うのか」「無理なく続けられるのか」は大きな悩みのひとつだと思います。

すららは、発達障害に特化した専用コースがあるわけではありませんが、実際には発達障害のあるお子さんが多く利用しており、無理なく学習を続けられる工夫がたくさん取り入れられているんです。

そのため、教材選びで迷っている方にも「特別な支援がなくても十分対応できるのか?」という点で注目されています。

特に、すららならではのサポート体制は、親御さんにとっても安心材料になるのではないでしょうか。

ここでは、すららが提供している中で、発達障害のお子さんにとって特に助けになるサポートについて詳しくご紹介していきます。

期待できるサポート1・すららコーチによる個別対応サポート

すららには、「すららコーチ」と呼ばれる専任のサポーターがいて、ひとりひとりのお子さんの学習状況や性格、得意・不得意を踏まえたうえで、個別に対応してくれる仕組みがあります。

これが、発達障害を持つお子さんや、学習の進め方に個性のある子にとって、とても大きな支えとなってくれるんです。

すららコーチは、最初に丁寧なヒアリングを行い、どの教科をどのくらいのペースで、どの順番で進めていくと無理がないかを一緒に考えてくれます。

学年にとらわれず、基礎からのやり直しもできるので、つまずいたまま先に進んでしまうということもありません。

また、学習が進むにつれて、理解の定着具合やモチベーションの維持についても定期的にチェックしてくれます。

もしペースが合っていなかったり、苦手意識が出てきた場合には、すぐに調整を提案してもらえるので、親がすべてを把握していなくても安心して任せることができるんです。

子どもが「自分のペースでいいんだ」と感じながら学べる環境は、安心感にもつながりますし、それが学習意欲の継続にも結びついていきます。

すららコーチの存在は、教材以上に“伴走してくれる大人”として、親子どちらにも頼れる存在になってくれるのではないでしょうか。

ADHDの子には 集中できる短時間の学習計画を提案する

ADHD(注意欠如・多動症)を持つお子さんは、集中力を維持することに難しさを感じる場面が多く、長時間の学習にはストレスがかかりやすい傾向があります。

すららコーチは、そうした特性を理解したうえで、短時間でも集中して取り組めるような学習計画を提案してくれます。

例えば、1回10〜15分で完了できる小さな学習ステップをベースに、「今日はここまで」「次はこの単元」というように、細かく区切ったゴールを設定することで、取り組みやすさが格段に上がります。

さらに、進められた分だけ達成感が感じられる仕組みもあるので、お子さん自身が「今日はがんばれた」と実感できるのも嬉しいポイントです。

無理をさせず、その子が集中できる時間内で学習を終えることで、「勉強ってしんどくないかも」と思えるようになり、学習に対する印象もポジティブに変わっていきます。

ASDの子には予定を可視化して、不安感を軽減する

ASD(自閉スペクトラム症)を持つお子さんは、見通しの立たない状況に強い不安を感じやすい傾向があります。

そのため、「何をどれくらいやるのか」「いつ終わるのか」といったことが明確にわかっていると、安心して学習に取り組めるようになります。

すららコーチは、こうしたASDの特性に寄り添い、学習の予定をしっかりと可視化したスケジュールを組んでくれます。

たとえば、1週間の学習内容を視覚的に見える形で提示したり、何を終えたかが画面で確認できるような仕組みを活用して、お子さんの「先が見えない不安」をやわらげてくれるんです。

また、学習のリズムが整ってくると、お子さん自身も安心してルーティンを守れるようになります。

こうした工夫が、勉強への抵抗感を減らし、「自分で進められる」という自信にもつながっていきます。

LD(学習障害)の子には 苦手分野の重点学習や繰り返し学習のスケジューリングする

LD(学習障害)を持つお子さんの場合、特定の教科やスキルに強い苦手意識を持っていることが多く、全体の学習バランスに偏りが出てしまうことも少なくありません。

すららコーチは、そのような個々の苦手分野を丁寧に把握し、無理のない範囲で「重点的に取り組むべき単元」や「繰り返し学習が必要なテーマ」を選びながらスケジュールを立ててくれます。

すららには、単元を自由にさかのぼって復習できる仕組みが整っているため、「わからないまま進む」ことがありません。

つまずいた部分をじっくり復習し、少しずつでも理解を積み重ねていくことができます。

また、繰り返し学習によって「できた!」という実感を得る機会が増えると、学ぶことに対するモチベーションも自然と高まっていきます。

すららコーチは、そうしたタイミングを見逃さず、学習のペースや方法を柔軟に調整してくれるので、子どもにとって無理のない形で学習が習慣化されていきます。

期待できるサポート2・学習進捗と特性に合わせた「無学年式」カリキュラム

すららが発達障害のあるお子さんに支持されている理由の一つが、「無学年式」のカリキュラムにあります。

これは、学年の枠にとらわれず、自分の理解度に応じて自由に前後できる学習スタイルのことで、特性に合わせて「今必要なこと」から学ぶことができる仕組みです。

たとえば、ある教科では学年を超えて先取りできるほど得意でも、別の教科では前の学年の内容からつまずいている…そんなアンバランスな状態にあるお子さんも多いと思います。

すららなら、そうした学習の凸凹をしっかり受け止めて、苦手な部分は基礎から、得意な部分はさらに先へと、無理なく進めることができるのです。

この柔軟さは、発達障害や学習障害を持つお子さんにとって大きな安心感につながります。

焦らず、自分のペースで確実に学べることで、「できた!」という小さな成功体験が積み上がり、自信や自己肯定感の向上にもつながっていきます。

また、苦手な単元を何度も復習できる構造になっているので、「理解できなかったまま置いていかれる」という心配もありません。

お子さんの特性に合わせて、理解度や集中力に応じたペースで調整できるこの仕組みは、まさに「一人ひとりに寄り添う学び方」だと言えるのではないでしょうか。

診断テストで「つまずき」を自動検出/どこが苦手かわからない子でも、AIが分析

すららには、学習の最初に「診断テスト」が用意されていて、どの単元でつまずいているのかを自動的に検出してくれる仕組みがあります。

これにより、「どこから始めればいいのか分からない」「どこが苦手なのか本人も親も分からない」といった状況でも、AIが学習履歴や回答傾向を分析し、適切なスタート地点を導いてくれます。

発達障害や学習障害を持つお子さんの場合、苦手を正確に言葉で説明するのが難しかったり、自覚がなかったりすることも多いですよね。

でも、この診断テストがあれば、感覚や主観に頼らず、客観的なデータに基づいて学習計画を立てることができるので、無駄なく、ムリなく進められるのが大きな魅力です。

学習の方向性が見えることで、お子さんも「ここから始めればいいんだ」と安心でき、スムーズに取り組みやすくなります。

初期の段階でつまずきを可視化できるこの仕組みは、スタートを切るときの不安をぐっと軽減してくれます。

苦手単元は徹底して繰り返し/コーチと相談すれば「さらに戻る」「ペースを緩める」こともできる

すららでは、一度つまずいた単元はそのままにせず、繰り返し学習することで理解を深めることができます。

「1回解いて終わり」ではなく、定着するまで何度でも取り組める設計になっているため、苦手意識のある教科にも少しずつ自信が持てるようになるんです。

さらに、専任のすららコーチと相談することで、「もう少し戻って復習したい」「ちょっと今は負担が大きいからペースを落としたい」といった調整も柔軟にできます。

決まったカリキュラムに無理やり合わせるのではなく、お子さんの特性や体調、気分に合わせて学習内容をカスタマイズできるのがすららの良さです。

特に、学びに対して不安を抱えやすいお子さんにとって、「間違えてもまたやればいい」という安心感はとても大きな支えになります。

理解できるまで繰り返せる環境は、結果として「できるようになった」という実感を増やし、自己肯定感にもつながっていくんです。

期待できるサポート3・音声・アニメ・視覚サポートで「多感覚アプローチ

すららの教材は、視覚・聴覚をフルに活用した「多感覚アプローチ」が特長です。

これは、ただ文字を読んで解くのではなく、キャラクターの音声解説やアニメーションを通じて、視覚と聴覚の両方から学習内容を吸収できる設計になっています。

特に発達障害のあるお子さんにとって、こうした多感覚的なサポートは非常に効果的なんです。

例えば、聴覚優位の子には、耳で聞くことで理解しやすくなり、視覚優位の子にはアニメーションや図解が情報の整理に役立ちます。

このように、どちらのタイプにも対応できる教材だからこそ、理解度のばらつきが少なく、ストレスのない学習が可能になります。

また、すららのアニメーションはただ楽しいだけではなく、学習内容に直結しているため、見ながら理解が深まり、印象にも残りやすい構成です。

子どもが「楽しくて、気がついたらわかっていた」と感じるような体験が増えることで、学習そのものへのポジティブな印象が育っていきます。

こうした多感覚のアプローチは、学習への集中力をサポートし、「わかった!」「なるほど!」という成功体験を増やすための、すららならではの大きな魅力なんです。

ディスレクシア(読み書き障害)の子は 音声のスピードを変えられる&繰り返し聞ける

ディスレクシア(読み書き障害)を持つお子さんにとって、文字を読むこと自体が大きな負担になってしまうことがあります。

一般的な教材では「読むこと」が前提になっているため、学習を進めるのが難しく感じられることも少なくありません。

でも、すららなら音声解説が充実しており、テキストを読むのが苦手でも、耳で聞いて理解を深めることができます。

さらに、音声のスピードを調整できる機能があるため、お子さんのペースに合わせて「ゆっくり聞く」「繰り返し聞く」といった工夫ができるのも魅力です。

速すぎると理解が追いつかないことがありますが、スピードを落として何度も聞くことで、無理なく学習を進めることができます。

また、ナレーションが優しく話しかけるような口調になっているため、「読まなければならない」というプレッシャーを感じずに、安心して学習に取り組めるのも特徴です。

ディスレクシアのお子さんにとって、こうした「音で学べる環境」は、学習のハードルを下げる大きな助けになってくれます。

ワーキングメモリに課題がある子は 一度に処理する情報量がコントロールできる

ワーキングメモリ(作業記憶)に課題を抱えるお子さんは、一度に多くの情報を処理するのが苦手だったり、覚えておくことが難しかったりすることがあります。

そのため、一般的な学習スタイルでは「問題文が長すぎて何を聞かれているのかわからない」「一度にたくさん説明されると混乱してしまう」といったことが起こりがちです。

すららでは、こうした特性に配慮し、1回の学習で取り扱う情報量をコントロールできる仕組みが整っています。

学習画面には、必要な情報だけがシンプルに表示されるため、「どこを見ればいいのかわからない」というストレスがありません。

また、解説もスモールステップで少しずつ進むため、「覚えきれないうちに次へ進んでしまう」という心配がなく、安心して学習に取り組めます。

さらに、問題演習では「ヒント機能」や「もう一度聞く」といった選択肢があり、理解が追いつかないときでも自分のペースで進めることができます。

これにより、「ゆっくりでも確実に理解する」という経験を積み重ねていくことができるのです。

こうした環境の中で学習することで、お子さんは「焦らなくてもいいんだ」「自分のやり方で進めていいんだ」と感じられるようになり、学ぶことへの抵抗感が和らいでいきます。

期待できるサポート4・スモールステップと達成感を大切にする設計

すららは、学習を細かいステップに分けて進める「スモールステップ方式」を採用しています。

これは、「少しずつ進めることで、無理なく理解を積み重ねる」という考え方に基づいており、特に発達障害を持つお子さんにとって効果的な学習方法なんです。

例えば、「いきなり長い問題を解く」のではなく、「まずは基本の考え方を学ぶ→簡単な問題を解く→少しずつレベルアップする」といった形で、小さなステップを踏みながら学習を進めていきます。

このように段階的に進むことで、難しすぎて挫折することがなく、着実に理解を深めることができます。

また、すららでは「達成感」を大切にする設計になっており、学習を進めるたびに画面上で「ここまでできた!」と視覚的に確認できるようになっています。

「あと少しで終わる」「今の単元はクリアした」という実感を得ることで、学習へのモチベーションを保ちやすくなるんです。

このように、スモールステップと達成感の組み合わせによって、「やればできる!」というポジティブな感覚を育て、学習に対する前向きな姿勢を少しずつ身につけられるのが、すららの大きな魅力です。

1単元10〜15分で区切りがつく(集中力が切れる前に終われる)

すららの学習は、1単元が約10〜15分という短い時間で完結するように設計されています。

これは、集中力が続きにくいお子さんにとって、とても重要なポイントです。

特に発達障害を持つお子さんの場合、「長時間同じことを続けるのが難しい」「途中で疲れてしまい、やる気をなくしてしまう」といった悩みを抱えることも多いですよね。

すららなら、「短い時間で一区切りつく」という安心感があるため、「あと少しならできる」「ここまで頑張ったから今日は終わりにしよう」と、自分のペースで無理なく進めることができます。

10〜15分なら、「とりあえずやってみよう」と思いやすく、取り組み始めるまでのハードルも下がるんです。

また、1回の学習が短いことで「やりきった」という感覚を味わいやすくなり、小さな成功体験を積み重ねていくことができます。

この積み重ねが、学習に対する前向きな気持ちを育み、「またやってみよう」「もっと進めたい」という意欲につながっていくのです。

バッジやトロフィーなど、視覚的に達成感を演出しやる気につながる

すららでは、学習の進捗に応じて「バッジ」や「トロフィー」といった報酬がもらえる仕組みがあり、視覚的に達成感を感じられるようになっています。

これは、特に「目に見える成果があるとやる気が出る」というタイプのお子さんにとって、大きなモチベーションアップにつながるんです。

例えば、「ある単元をクリアするとトロフィーがもらえる」「連続して学習するとバッジが手に入る」など、ゲーム感覚で楽しみながら学習を進めることができます。

ただ勉強するだけではなく、「次はどんなバッジがもらえるかな?」といったワクワク感が加わることで、継続しやすくなるんです。

また、発達障害のお子さんの中には、「頑張ったことが目に見えないと達成感を感じにくい」という特性を持つ子もいます。

その点、すららは「ここまでやった!」という実績が画面上にしっかり残るため、「自分はこんなに頑張ったんだ」と実感しやすく、学習への自信にもつながります。

このように、すららはただ知識を身につけるだけでなく、学ぶことそのものが楽しくなるような仕組みが整っているんです。

お子さんが「もっとやりたい!」と思えるような環境があるからこそ、無理なく学習を続けられるのではないでしょうか。

期待できるサポート5・出席認定・学習証明レポートで「学校の出席扱い」に

すららの学習は、条件を満たせば「学校の出席扱い」として認められることがあります。

これは、不登校や長期欠席をしているお子さんにとって、大きなメリットとなるサポートです。

学校に通うことが難しい状況でも、すららを活用して学び続けることで、学習の遅れを防ぎながら出席日数を確保することができるんです。

具体的には、すららでの学習時間や進捗状況を「学習証明レポート」として提出し、学校側と相談することで、在宅学習が正式に出席として認められるケースがあります。

これは、文部科学省が推奨する「ICTを活用した学習支援」の一環として、多くの自治体や学校で導入されている仕組みです。

この制度を利用することで、「学校に行けなくても勉強を続けられる」という安心感が生まれますし、親御さんにとっても「勉強が遅れてしまうのでは…」という不安が軽減されます。

すららのレポートは、学習内容や進捗が明確に記録されるため、学校側にもしっかりと説明しやすいのが特徴です。

また、すららは学校の教科書に沿ったカリキュラムを採用しているため、学校に復帰した際もスムーズに授業に合流しやすいという利点もあります。

「出席扱い」にするかどうかは学校の判断によるため、事前に相談が必要ですが、すららを活用することで学びの機会を失わずに済むというのは、とても心強いポイントではないでしょうか。

学習記録・進捗のレポートを作成→学校や教育委員会に提出

すららでは、学習の記録や進捗状況を自動的にデータ化し、「学習証明レポート」として作成することができます。

これは、学校や教育委員会に提出することで、在宅学習が「出席扱い」として認められる可能性がある大切な資料になります。

不登校や長期欠席のお子さんにとって、「勉強が遅れてしまうのでは?」という不安は大きいものです。

でも、すららのレポートがあれば、「これだけ学習を進めています」と具体的に示すことができるため、学校側との相談もしやすくなります。

先生方も、実際の学習履歴があることで、お子さんの状況を正しく把握しやすくなるんです。

また、すららの学習は教科書の内容に沿って進められるため、学校の授業と大きくずれることがありません。

そのため、学校復帰を考えている場合でも、スムーズに授業に合流しやすいのが特徴です。

保護者の方が「学校にどう説明すればいいのか分からない」と悩むことがないように、学習の見える化をサポートしてくれるのは、すららならではの強みです。

学習の遅れを心配することなく、安心して自宅学習ができる

不登校や病気療養中のお子さんにとって、「学校に行けない=勉強が遅れてしまう」という不安はとても大きいものです。

しかし、すららを活用することで、学校に通えなくても学習を続けることができ、安心して自宅学習に取り組める環境が整います。

すららの魅力は、学校のカリキュラムに沿った学習ができることはもちろん、「無学年式」なので、理解度に応じて柔軟に学習を進められる点にもあります。

「クラスのみんなに追いつけるように」と焦る必要がなく、今の自分に必要な学習をじっくりと進められるのは、大きな安心材料になるのではないでしょうか。

また、すららコーチが学習の進め方をサポートしてくれるため、親御さんがすべてを管理しなくても大丈夫です。

「このままで大丈夫かな?」と不安を感じたときも、コーチと相談しながら学習のペースを調整できるので、無理のない範囲で継続することができます。

「学校に行けない期間があっても大丈夫」と思える環境があることは、お子さんにとっても親御さんにとっても、大きな支えになります。

すららは、単なる学習教材ではなく、安心して学びを続けられる「居場所」としても機能しているのです。

期待できるサポート6・保護者への寄り添いサポート

すららのサポートは、子ども向けだけではなく、保護者の方への支援にも力を入れています。

発達障害や学習障害のあるお子さんをサポートする親御さんにとって、毎日の学習管理や学習に関する悩みは大きな負担になることがありますよね。

すららでは、そうした保護者の負担を軽減し、「一人で抱え込まなくていい」という環境を提供してくれます。

例えば、「すららコーチ」からの定期的なフィードバックは、親御さんにとっても大きな安心材料になります。

お子さんの学習の進み具合や得意・苦手の傾向について、専門的な視点からアドバイスをもらえるため、「今のやり方で大丈夫なのかな?」と悩むことが減るんです。

また、学習の進捗管理がシステム上で自動的に行われるため、親御さんが細かくチェックしなくても、お子さんの学習状況をひと目で把握することができます。

「毎日勉強を見てあげる時間が取れない」「どこまで進んでいるのか把握しきれない」という方でも、安心して見守ることができるんです。

さらに、すららの公式サイトやサポート窓口では、学習に関する相談や、不登校・発達障害のお子さんをサポートするための情報提供も行われています。

「一人で悩まず、頼れる人がいる」という環境があることは、親御さんの精神的な負担を軽減する大きな要素になります。

このように、すららは子どもだけでなく、保護者の方にとっても心強いサポート体制を整えています。

「子どもの学習をどうすればいいのか分からない」と悩んだときも、一人で抱え込むのではなく、専門的なサポートを受けながら進められるので、安心して続けることができるんです。

コーチが親の相談にも対応(学習の悩みだけでなく、接し方の悩みまでOK)

すららの「すららコーチ」は、お子さんの学習をサポートするだけでなく、親御さんの相談にも対応しています。

「勉強の進め方が分からない」「学習に対して前向きになれない」といった学習面の悩みはもちろん、「どう接すればいいのか分からない」「子どもとの関わり方に不安がある」といった親子関係に関する相談も受け付けてくれるんです。

発達障害や学習障害を持つお子さんのサポートでは、親御さん自身の悩みや不安も大きな課題のひとつですよね。

学校や塾ではなかなか相談できないことでも、すららコーチなら、お子さんの特性や状況を理解した上で、具体的なアドバイスをしてくれるので、安心して相談することができます。

また、親御さんが「どう声をかければいいのか分からない」「勉強に対するやる気を引き出したい」と悩んでいる場合も、一緒に解決策を考えてくれるのが心強いポイントです。

お子さんの学習に関する相談はもちろん、「親としてどう接するべきか」という部分までサポートしてもらえるので、一人で抱え込まずに済むのがすららの大きな魅力です。

保護者会・相談会の実施(オンラインで参加可能)

すららでは、保護者向けの「保護者会」や「相談会」を定期的に開催しており、オンラインで気軽に参加できる仕組みが整っています。

これは、発達障害や学習障害を持つお子さんの親御さんにとって、とても心強いサポートのひとつです。

「うちの子だけがうまくいっていないのでは?」「他の家庭ではどうしているんだろう?」といった不安を抱える親御さんも多いと思いますが、こうした相談会では、同じような悩みを持つ親御さん同士が情報交換できたり、専門家からのアドバイスを受けることができるので、「一人じゃない」と感じられる場にもなっています。

また、オンライン開催なので、忙しい方でも自宅から参加できるのが嬉しいポイントです。

対面の相談会だと「わざわざ出かけるのは大変」と感じることもありますが、オンラインなら気軽に話を聞くだけでもOK。

参加者は顔出し不要のことも多く、「まずは聞くだけ試してみたい」という方でも安心して参加できます。

このように、すららは「学習サポート」だけでなく、「親のサポート」もしっかりと考えられた仕組みになっています。

学習の進め方だけでなく、日々の関わり方や悩みまで相談できる場があることで、親子ともに無理なく続けられる環境が整っているのがすららの大きな魅力です。

すららは発達障害の料金が安くなる?すららの学習コースと料金について紹介します

すららは、発達障害を持つお子さんにも対応しやすいオンライン学習教材として、多くのご家庭で利用されています。

しかし、気になるのは「料金」についてではないでしょうか。

「発達障害があると割引はあるの?」「どのコースを選べばいいの?」といった疑問を持つ方も多いかもしれません。

すららは発達障害専門のコースがあるわけではありませんが、無学年式・個別対応型の学習サポートが充実しており、お子さんの特性に合わせて学びやすい環境が整っています。

また、学習の継続を支えるためのコーチングサポートもあり、親御さんの負担を軽減できる点も大きな魅力です。

ここでは、すららの学習コースと料金について詳しくご紹介していきます。

お子さんに合ったコース選びの参考にしてみてください。

すらら家庭用タブレット教材の入学金について

すららを利用する際には、初回登録時に「入学金」が必要になります。

入学金は、すららの学習システムを利用するための初期費用で、一度支払えば、その後は継続して学習を進めることができます。

入学金の具体的な金額については、キャンペーンやプランによって異なることがあるため、最新の情報は公式サイトで確認するのがおすすめです。

また、期間限定で「入学金無料キャンペーン」が実施されることもあるので、申し込みのタイミングを見極めることで、お得に始めることができる場合もあります。

すららの入学金は、一度支払えばずっと有効なので、継続して学ぶ予定がある場合は、長期的に見てもコストパフォーマンスが良いのが特徴です。

また、すららの学習は「無学年式」で進められるため、途中で学年が上がっても追加費用はかからず、自由に学び直しや先取り学習ができる点も魅力的です。

料金を考える際には、「長く続けられるかどうか」も重要なポイントになります。

すららは、学習の継続をサポートする仕組みがしっかり整っているため、発達障害を持つお子さんでも無理なく学習を続けられる環境が整っています。

費用面での負担を抑えつつ、お子さんに合った学習スタイルを見つけられるのが、すららの大きな魅力ではないでしょうか。

| コース名 | 入学金(税込) |

| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |

| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |

すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について

すららの家庭用タブレット教材には、3教科(国語・数学(算数)・英語)を学べるコースが用意されています。

このコースは、小学生から中学生まで無学年式で学習できるため、お子さんの理解度に合わせて自由に進められるのが特徴です。

特に発達障害を持つお子さんにとって、「自分のペースで学べること」はとても大切なポイントですよね。

すららの3教科コースなら、苦手な単元をじっくり復習したり、得意な科目を先取り学習したりと、柔軟に学習を進められるため、学校の授業の進度に縛られずに学べるのが魅力です。

ここでは、3教科コースの月額料金について詳しくご紹介します。

毎月支払いコースの料金

すららの「毎月支払いコース」は、月ごとに利用料を支払うプランで、初期費用を抑えて気軽にスタートできるのが特徴です。

長期的に契約するのが不安な方や、「まずは試してみたい」という方におすすめのプランになっています。

具体的な月額料金については、時期によって変動することもあるため、最新の情報はすららの公式サイトで確認するのがベストです。

また、キャンペーン期間中には、割引が適用されることもあり、通常よりもお得に利用できる場合があります。

毎月支払いコースの魅力は、「必要な期間だけ利用できる」という点です。

例えば、「長期休みに集中的に学習したい」「苦手な単元だけ強化したい」といった場合にも、無駄なく活用することができます。

また、お子さんの学習状況に応じて、途中で他のプランへ切り替えることも可能なので、ライフスタイルに合わせて柔軟に利用できるのもメリットです。

発達障害を持つお子さんの場合、「長く続けられるか分からない」「学習に負担を感じてしまわないか心配」と思うこともあるかもしれません。

でも、すららの毎月支払いコースなら、無理のないペースで始められ、お子さんの様子を見ながら継続を検討できるので、安心してスタートできるのではないでしょうか。

| コース名 | 月額 |

| 小中コース | 8,800円 |

| 中高コース | 8,800円 |

4ヵ月継続コースの料金

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |

4ヵ月継続コースの料金

すららの「4ヵ月継続コース」は、毎月支払いコースに比べて、長く続けることを前提としたプランです。

4ヵ月間の継続が条件となりますが、その分、毎月支払う金額が抑えられるため、「すららをしっかり活用したい」という方におすすめのプランです。

学習習慣を定着させるためには、ある程度の期間継続することが大切です。

特に発達障害や学習障害を持つお子さんの場合、「慣れるまでに時間がかかる」「じっくり取り組める環境が必要」といったこともありますよね。

4ヵ月継続コースなら、無理なく学習を続けながら、すららの使い方に慣れていくことができます。

また、4ヵ月の間に苦手単元を重点的に学習したり、学校の授業と並行して活用したりすることで、より効果的に学力を定着させることが可能です。

途中で解約できない点には注意が必要ですが、「短期間でしっかり成果を出したい」「長期的に活用することを考えている」という方にとっては、お得に利用できるプランになっています。

すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について

すららの4教科コースでは、「国語・数学(算数)・理科・社会」の学習が可能になります。

3教科コースに比べて、理科・社会が追加されることで、より幅広い学習ができるのが特徴です。

特に、受験対策や学校の定期テスト対策を考えている方には、この4教科コースが適しています。

理科・社会は、暗記が中心になりやすい科目ですが、すららではアニメーションを活用した解説が取り入れられているため、ただ暗記するのではなく「理解しながら学ぶ」ことができます。

特に、発達障害のお子さんにとっては、視覚的に学べることが大きなメリットになりますよね。

また、すららは「無学年式」なので、理科や社会に関しても、つまずいた部分を過去の学年にさかのぼって学習することが可能です。

「学校の授業についていけない」と感じる場合でも、基礎からしっかり学び直せるので、学習の定着を促すことができます。

月額料金については、プランやキャンペーンによって変動することがあるため、最新の情報はすららの公式サイトで確認するのがおすすめです。

費用を抑えながらバランスよく学びたい方には、4教科コースがぴったりではないでしょうか。

| コース名 | 月額 |

| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |

| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |

すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について

すららの5教科コースでは、「国語・数学(算数)・理科・社会・英語」のすべての主要教科を学ぶことができます。

これは、特に中学生や高校受験を控えているお子さんにとって、非常に便利なコースです。

英語が追加されることで、単語や文法だけでなく、「聞く・話す」といったスキルもバランスよく学ぶことができます。

すららの英語は、発音のチェック機能やリスニングサポートも充実しているため、発達障害を持つお子さんでも無理なく取り組める設計になっています。

また、5教科すべてを無学年式で学べるため、「数学は先取りしたいけど、英語は基礎からやり直したい」といった個別の学習ニーズにも対応可能です。

学校の授業に合わせるだけでなく、お子さんの得意・不得意に応じた柔軟な学習ができるのも、すららの大きな魅力のひとつです。

5教科コースの月額料金は、4教科コースに比べてやや高めですが、その分、総合的な学力をバランスよく伸ばせるメリットがあります。

特に、受験対策や定期テスト対策を考えている場合は、5教科コースを選ぶことで効率よく学習を進めることができるでしょう。

料金に関しては、最新のキャンペーンや割引情報が適用されることもあるため、公式サイトで確認するのがおすすめです。

「学校の勉強をトータルでサポートしたい」「1つの教材で5教科すべてを学びたい」という方には、5教科コースが最適な選択肢となるのではないでしょうか。

毎月支払いコースの料金

| コース名 | 月額 |

| 小学コース | 10,978円 |

| 中高コース | 10,978円 |

すららの「毎月支払いコース」は、月ごとに利用料金を支払うプランで、初期費用を抑えて気軽にスタートできるのが特徴です。

契約期間の縛りがないため、「子どもに合うかどうか試してみたい」「まずは短期間だけ利用したい」という方におすすめのプランです。

このコースでは、毎月定額で利用でき、必要なくなった場合は自由に解約することができます。

「発達障害や学習障害がある子どもに合う教材か分からない」という場合も、まずは毎月支払いコースで試してみると安心です。

実際に使いながら、お子さんのペースや相性を確認し、続けられそうなら長期コースに切り替えることもできます。

また、すららでは定期的にキャンペーンを実施しており、初月の料金が割引になったり、期間限定でお得に申し込めることもあります。

公式サイトで最新の料金情報を確認すると、よりコストを抑えて利用できる可能性があります。

「まずは無理なく始めたい」「途中でプラン変更の自由度が欲しい」という方には、毎月支払いコースが最適な選択肢になるでしょう。

4ヵ月継続コースの料金

すららの「4ヵ月継続コース」は、4ヵ月間の継続が条件となる代わりに、毎月の利用料金が割安になるプランです。

「子どもに合っていると感じたので、長めの期間でしっかり学習させたい」「継続することで学習の習慣をつけたい」と考えている方におすすめのコースです。

このコースのメリットは、1ヵ月ごとの料金が毎月支払いコースよりも低く設定されている点です。

長期的に利用する場合、トータルの費用を抑えながら学習を続けられるため、コストパフォーマンスの面でも魅力的なプランといえます。

また、発達障害や学習障害を持つお子さんの場合、学習に慣れるまでに時間がかかることもありますよね。

4ヵ月継続コースなら、短期間で結果を求める必要がなく、じっくりと取り組むことができます。

お子さんがすららの学習スタイルに適応し、自分なりのペースを見つけられるようになるまで、しっかりとサポートできる期間が確保できるのも大きな利点です。

ただし、4ヵ月間は途中解約ができないため、最初にしっかりと続けられるかどうかを検討してから申し込むのがおすすめです。

もし「子どもに合うか分からない」という場合は、最初は毎月支払いコースで試し、問題なく続けられると感じたら4ヵ月継続コースに切り替える、という方法もあります。

「長く続けるつもりだから、お得に利用したい」「学習習慣をつけるために、一定期間しっかり取り組みたい」という方には、4ヵ月継続コースがぴったりのプランではないでしょうか。

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |

参照:利用料金(すらら公式サイト)

すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や療育手帳があっても料金は変わらない理由について

発達障害や学習障害を持つお子さんの学習サポートを検討している中で、「療育手帳があると料金が安くなるのかな?」「障害があると割引制度はあるのかな?」と気になる方も多いかもしれません。

結論からお伝えすると、すららでは障害の有無や療育手帳の有無に関係なく、すべての利用者が同じ料金体系となっています。

これは、一見すると「サポートが必要な子にも同じ料金なの?」と疑問に思われるかもしれませんが、すららが大切にしている考え方がこの背景にあります。

ここでは、すららが障害のあるなしに関係なく、誰にでも同じ料金を設定している理由について、詳しく解説していきます。

すららは学習障害や療育手帳があっても料金は変わりません/障害や手帳による割引はありません

すららでは、学習障害や発達障害、療育手帳の有無にかかわらず、すべての利用者が同一の料金体系でサービスを受ける仕組みになっています。

現在のところ、障害による割引制度や手帳提示による特別料金は設けられていません。

「特別な支援が必要な子どもだから、料金を安くしてもらえたら助かるのに…」と感じる親御さんもいらっしゃると思いますが、すららの理念として、「すべての子どもたちに公平な学習環境を提供する」という考えが根底にあります。

そのため、特別な優遇制度を設けるのではなく、誰にでも開かれた学習の場を作ることを大切にしているのです。

また、すららでは発達障害のあるお子さんにも対応できるような設計や、すららコーチによる手厚いサポート体制が整えられており、追加料金なしで利用できるようになっています。

つまり、障害がある子どもだからといって、別途費用を負担したり、逆に安くなったりするのではなく、「誰でも必要なサポートが受けられる」という姿勢を貫いているということなんです。

理由1・全員に「フラットな学習機会」を提供するため

すららが障害や手帳の有無に関係なく、同一の料金でサービスを提供している一番の理由は、「全ての子どもにフラットな学習機会を届けたい」という思いがあるからです。

発達障害や学習障害があるなしに関わらず、それぞれの子どもに最適な学び方があり、その多様性を尊重した学習環境を提供することを大切にしているのです。

特定の子どもにだけ割引を設けてしまうと、かえって「特別扱い」になってしまうことがあります。

すららは、全ての子どもが「自分のペースで、自分らしく学べる場」を提供することを目指しているため、誰でも同じ条件・同じサポートを受けられることを大切にしているんです。

また、料金体系をシンプルに保つことで、「障害があるから使いにくい」「手帳を出すのが恥ずかしい」といった無用な心理的負担もなくなります。

誰もが自然に、平等に、すららを使えるようにするために、あえて区別をしない姿勢を貫いているという点が、すらららしい心配りなのではないでしょうか。

もちろん、サポートの内容や教材の設計には、発達障害や学習障害のお子さんでも無理なく取り組める工夫がたくさん詰まっています。

それを「特別扱い」にせず、誰もが利用できる“当たり前の支援”として提供しているのが、すららの魅力でもあるんです。

全員が個別カリキュラム(学習障害や発達障害の子向け含む)を受けることができる

すららでは、発達障害や学習障害のあるお子さんに限らず、すべての利用者が個別のカリキュラムを受けることができるようになっています。

つまり、「特別な支援が必要な子だけに特別な対応をする」という形ではなく、誰もが自分に合った学び方を選べることが前提になっているんです。

個別カリキュラムでは、お子さんの学習状況や性格、得意・不得意を考慮しながら、すららコーチが一人ひとりに最適な学習計画を提案してくれます。

もちろん、発達障害の特性にも配慮されており、集中力の波や苦手な単元への取り組み方なども丁寧にサポートしてもらえるので、安心して進められる環境が整っています。

このような個別対応は、通常であれば特別なサービスとして追加料金が発生しそうな内容ですが、すららではすべての子どもに「当たり前のサポート」として提供されているところが魅力です。

全員が学習進捗のサポートやコーチングを受けることができる

すららを利用するすべての子どもたちは、すららコーチによる学習進捗のサポートやコーチングを受けることができます。

このサポートは、発達障害や学習障害があるお子さんだけの特別なものではなく、全員に平等に提供されているものです。

すららコーチは、学習の状況を定期的にチェックしながら、お子さんの理解度やモチベーションの変化に合わせて、学習内容や進め方を柔軟に調整してくれます。

また、保護者とのやり取りを通じて、家庭での学習がスムーズに進むようなアドバイスももらえるので、親御さんのサポート負担も軽減されるんです。

このような手厚いコーチングは、学習が苦手なお子さんにとって大きな支えとなるだけでなく、得意分野をさらに伸ばしたい子にも効果的です。

「特別扱い」ではなく、「すべての子に必要な支援」として位置づけられているからこそ、すららは子どもたちの多様な学び方を自然に受け入れられる教材になっているのです。

全員が無学年学習によるフォローを受けることができる

すららのもうひとつの大きな特長は、「無学年式」の学習スタイルです。

これは、学年に関係なく、自分の理解度やペースに合わせて自由に学年をまたいで学習できる仕組みで、すべての利用者がこのスタイルを利用することができます。

発達障害や学習障害があるお子さんの場合、特定の教科だけ苦手だったり、学年相応の内容にまだ不安があったりすることもありますよね。

無学年式なら、「わからないところまで戻る」「得意なところは先に進む」という柔軟な学び方が可能なので、自分に合ったペースで着実に力をつけていくことができるんです。

この学習スタイルは、本来なら追加料金を支払って特別なプログラムに参加しなければ受けられないような配慮にも感じられますが、すららではこれをすべての子どもが当たり前のように使えるようになっています。

「無理なく、自分に合った学び方を選べる」ことが、すららの基本方針として組み込まれているのが本当に心強いですね。

理由2・「合理的配慮」が追加料金なしで提供されているから

すららでは、発達障害や学習障害を持つお子さんにとって必要な「合理的配慮」が、追加料金なしで標準的に提供されています。

これは、すららがすべての子どもに平等な学習の機会を届けたいという理念を大切にしているからこそ実現している姿勢です。

合理的配慮とは、障害のある子どもが不利にならないよう、学習の環境や方法を個別に調整することを指します。

すららでは、学習のペースや難易度を柔軟に設定できたり、視覚・聴覚を活用した多感覚アプローチができたりと、さまざまな工夫が自然に取り入れられています。

そして、こうしたサポートを「特別なもの」として追加費用を求めるのではなく、すべての利用者が等しく受けられる仕組みにしていることが、すららの大きな魅力なんです。

障害の有無に関わらず、誰でも「自分に合った方法で学べる」環境が整っていることで、お子さんはもちろん、親御さんにとっても安心して使い続けられる教材となっています。

だからこそ、すららには「障害があるから安くなる」といった割引制度は必要ないのかもしれません。

最初から、すべての子どもが公平に支援を受けられる構造が出来上がっているからです。

これは、真の意味での「インクルーシブな学び」の形なのではないでしょうか。

ADHDで集中が難しい子には、短時間学習の設計がされている

ADHD(注意欠如・多動症)を持つお子さんは、集中力の維持が難しかったり、一つのことに長時間取り組むことが苦手だったりします。

すららでは、そういった特性に配慮して、1回の学習が10〜15分程度で完了する「短時間学習」の設計がされています。

この短いステップの設計により、お子さんは「これくらいならできそう」と気持ちのハードルを下げて学習に取り組むことができるんです。

長時間の勉強を強いられることなく、少しずつでも学習を進めていくことで、集中が続かない子でもストレスなく続けやすい仕組みになっています。

さらに、達成感を感じられるように進捗が視覚的に見えるため、「ここまで頑張った」と自分自身で実感できるのも、すららの魅力のひとつです。

集中が切れやすい子でも「また明日もやってみよう」と前向きになれるよう、細やかに設計されているんです。

ASDで不安が強い子には、予測可能なスケジュールの提案をしてくれる

ASD(自閉スペクトラム症)を持つお子さんは、見通しの立たない状況に対して強い不安を感じやすい傾向があります。

すららでは、その特性を理解したうえで、「予測可能なスケジュール」を提案してくれる仕組みが整っています。

たとえば、「今日はどの教科を、どこまで学習するか」といった予定がはっきり見えるように設計されており、お子さん自身が次に何をすればいいのかを理解しやすいように工夫されています。

これにより、急な変更や不確実な要素に対する不安が軽減され、安心して学習に取り組むことができるんです。

また、保護者やすららコーチと相談しながら、学習ペースや内容をあらかじめ計画しておけるため、毎日が予測できる形で整っていくのも、ASDのお子さんにとって大きな安心材料になります。

「この時間になったら、これをやる」といったルーティンが確立されることで、学習が自然と生活の一部になっていきます。

学習障害(LD)の子には、視覚・聴覚からの多感覚サポートしてくれる

学習障害(LD)を持つお子さんの中には、読み書きに困難を感じたり、文字情報の処理に時間がかかったりするケースがあります。

すららでは、そうしたお子さんにも対応できるように、視覚と聴覚の両方から学習内容を理解できる「多感覚サポート」が充実しています。

アニメーションを使った解説や、優しい口調の音声ナビゲーションにより、ただ文字を読むだけでは伝わりにくい内容も、自然と理解しやすくなるように工夫されています。

文字に苦手意識がある子でも、画面の動きや音声からヒントを得ながら学習を進められるため、「わからない」が「なるほど」に変わる瞬間が増えていきます。

また、視覚的なヒントが豊富なため、情報の整理や記憶にもつながりやすく、LDの特性を持つお子さんでも学習に対して前向きに取り組みやすいのがすららの大きな魅力です。

理由3・行政の「補助」や「支援制度」は利用者が個別に申請するものだから

すららには、療育手帳や発達障害の診断があっても料金割引がない理由のひとつとして、「行政による補助や支援制度は、利用者が個別に申請して受けるもの」という考えがあります。

すらら自体が割引を提供していなくても、公的機関を通して支援を受けられるケースがあるため、制度を活用することが前提になっているんです。

たとえば、自治体によっては「通信教育の費用を補助する制度」や「福祉的なサービスの一環として教育費を一部支援する制度」が設けられている場合があります。

こうした制度は、すららに限らず他の教材でも同様で、利用者がそれぞれの地域に応じて申請する形になっています。

つまり、「すららが料金を下げる」のではなく、「外部の支援制度を活用して結果的に負担を軽減する」という仕組みが想定されているということです。

制度が使えるかどうかはお住まいの自治体に確認が必要ですが、条件が合えば活用できる可能性があります。

理由4・「障害者向け料金=サービスの質が下がる」を避けるため

すららでは、「障害があるから料金を安くする」という考え方が、逆にサービスの質を下げてしまう可能性があるという懸念から、誰に対しても同じ料金・同じ質のサポートを提供しています。

「安いから内容もそれなり」と思われることなく、すべての利用者が同じクオリティの教材と支援を受けられるようにしているのです。

発達障害や学習障害があるお子さんほど、手厚いサポートが必要になる場面も多く、すららではその点にしっかり応える体制が整っています。

だからこそ、「この価格だからこの内容で妥協」ということは一切なく、むしろどんなお子さんに対しても全力でサポートできるように、料金体系をシンプルかつ公平にしているのです。

また、「障害者向けプラン」として切り分けてしまうと、かえって「特別扱いされている」と感じたり、他の子との違いを強く意識してしまったりする場合もあります。

すららは、誰にとっても同じように使える教材であることを大切にしているからこそ、全員が平等に、安心して利用できるように料金を統一しているのです。

同じ料金を設定することでサービスの質をキープできる

すららがすべての利用者に対して同じ料金を設定している背景には、サービス全体の質を一定に保つという考え方があります。

もし利用者ごとに料金を変動させてしまうと、「安いから内容が制限される」「このプランだとサポートが少ない」といったように、受けられる内容に差が出てしまうおそれがありますよね。

特に、発達障害や学習障害を持つお子さんにとっては、内容のわかりやすさや使いやすさが非常に重要です。

すららでは、誰が使っても同じレベルの教材・解説・機能を提供しており、それによって安定したサービス品質が保たれているんです。

「料金が同じ=全員に平等なサービス」というシンプルな仕組みだからこそ、利用者側も安心して学習に取り組むことができますし、親御さんにとっても「この教材で大丈夫」という信頼感につながっているのではないでしょうか。

同じ料金を設定することでコーチングの質をキープできる

すららの大きな特徴のひとつが、専任の「すららコーチ」による個別サポートです。

このコーチングサービスも、全ての利用者に等しく提供されており、どの子にも同じ質のサポートが届くようになっています。

料金が一律であることで、すららコーチ側も「誰に対しても同じ熱量で」「同じクオリティで」サポートを提供する前提が整います。

仮に利用者ごとに料金が違っていた場合、サポートの濃さや対応範囲にも差をつけざるを得なくなってしまう可能性もありますよね。

でもすららでは、「どんな特性があっても、どの子も大切な一人」として対応してくれるので、安心して相談できますし、お子さんも親御さんも「ちゃんと見てもらえている」と感じられるんです。

コーチングの質を保つためにも、料金の一律化は大切な要素となっているんです。

同じ料金を設定することで手厚いサポートを受けることができる

すららでは、どのコースを選んでも、すべての子どもが手厚いサポートを受けられるように設計されています。

特別な支援が必要なお子さんだけに限定したサービスではなく、誰もが使える・誰にでも寄り添うことを前提にしているからこそ、サポートの質も非常に高い状態で維持されています。

料金が一律であることで、サポート体制全体のバランスが保たれています。

特定のユーザーにだけ負荷が集中することなく、すべての家庭に対して公平に対応できる環境が整っているのです。

こうした体制があるからこそ、すららは発達障害を持つお子さんにも安心してすすめられる教材になっているのだと思います。

親御さんからの相談にも丁寧に応じてくれるすららコーチの存在や、柔軟なカリキュラムの提案など、通常であれば「別料金」になってもおかしくないような支援が、すららでは標準で受けられるのも魅力です。

これは「特別扱い」ではなく、「誰にとっても必要なサポート」であるという、すららの姿勢の表れなんです。

理由5・障害がある子供は「特別な存在」じゃないことを伝えるため

すららが障害のあるお子さんにも特別な料金設定を設けない理由のひとつに、「障害がある子どもを特別扱いしない」という強いメッセージがあります。

もちろん、個別の配慮やサポートはしっかりと行われますが、「特別だから別の枠組みにする」という考え方ではなく、「みんな違って、みんないい」という姿勢で向き合っているんです。

発達障害や学習障害がある子どもに対して、「かわいそうだから安くする」という配慮は、一見やさしいように思えて、実は「特別な存在」として区別してしまう結果にもなりかねません。

すららは、そうではなく、「どの子も平等に、自分のペースで学べる場所をつくる」ことを大切にしているのです。

だからこそ、すべての利用者が同じ料金で、同じサービスを受けられる設計になっているのは、とても意味のあることです。

すららにとって、障害のある子どもも、ない子どもも、「それぞれの学び方がある」ただそれだけのことであり、特別視する必要はないんです。

その自然な姿勢が、子どもたちにとっても、親御さんにとっても「安心できる」「ここなら大丈夫」と思える理由になっているのではないでしょうか。

すららのこの考え方こそが、本当の意味での「誰一人取り残さない教育」の形なのだと、私は思います。

すららは発達障害の料金が安くなる?すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します

すららは、発達障害や学習障害のあるお子さんにも対応しやすい教材として、多くの家庭から高い評価を受けています。

料金面では障害の有無による割引制度はありませんが、その分、誰にでも均等で質の高いサポートが提供されているという安心感があります。

実際に使ってみたご家庭の声を聞くと、教材の内容や学習の仕組み、そしてすららコーチの存在が、お子さんと保護者の方の学びに対する不安をやわらげていることが伝わってきます。

ここでは、すららを実際に使った方から寄せられた口コミを紹介しながら、そのリアルな魅力を見ていきたいと思います。

良い口コミ1・うちの子は中1のときから不登校で、学習の遅れが不安でした。

でも、すららを使った自宅学習を「出席扱い」にしてくれた学校があって、内申点もつけてもらえたんです!プレッシャーなく自分のペースで学べて、子どもの表情も明るくなりました

この口コミは、すららを活用して自宅で学習を継続した結果、学校側が「出席扱い」として認めてくれた事例です。

不登校の状態が続いていても、家庭でしっかりと学習している様子が学校に伝わり、内申点までつけてもらえたというのは、保護者の方にとって大きな安心材料ですよね。

「出席扱い」になることで、将来の進学や高校受験に向けての不安もぐっと軽くなりますし、なにより子ども本人が「取り残されていない」という実感を持てたことがとても大きいと思います。

無理に学校に行かせるのではなく、自宅で安心して学び続けられる環境があるということは、お子さんのメンタル面にも良い影響を与えてくれます。

実際、このご家庭では子どもの表情が明るくなったとのことで、「すららを使って良かった」と心から感じておられる様子が伝わってきます。

勉強ができるようになるだけではなく、「安心して学べる」ということが、すららの最大の魅力のひとつなんです。

良い口コミ2・うちの子はじっと座っていられないタイプなんですが、すららは短時間で終わるステージ構成や、アニメのキャラが励ましてくれることで「もう少しやってみよう」と続けてくれます

この口コミでは、ADHDなどの傾向がある「じっとしているのが難しい」お子さんが、すららで楽しく学習を続けられている様子が紹介されています。

短時間で1ステージずつ区切られているすららの構成は、集中力が持続しづらいお子さんにもぴったりの設計です。

特に、アニメのキャラクターが優しく声をかけてくれる演出は、ただ教材に向かっているという感覚ではなく、まるで先生や友達と会話をしているような親しみやすさがあります。

「もうちょっとやってみようかな」と感じられる工夫が、学習意欲の持続につながっているんですね。

お子さんにとって「やらされている」学習ではなく、「自分でやってみたい」と思える環境が整っていることは、とても大きな意味があります。

じっと座っていられない=勉強できない、ということではなく、やり方次第で集中できる学び方があるということを、この口コミがしっかりと教えてくれています。

こうした声は、同じような悩みを持つご家庭にとって、大きな励みになるのではないでしょうか。

良い口コミ3・毎日部活で時間がなくて塾はムリ。

でも、すららなら夜寝る前にちょっとだけやるとか、土日にまとめてやるとか、自分のペースでできたのがよかったです

この口コミでは、忙しい毎日を送る中学生や高校生が「自分のペースで無理なく学習できた」という点に満足している様子が伝わってきます。

部活動や習い事で平日は帰宅が遅く、塾に通う時間が取れない…そんなお子さんにとって、時間に縛られず取り組めるすららは、まさにぴったりの学習スタイルです。

夜寝る前のわずかな時間に取り組んだり、土日を使ってまとめて進めたりと、自分のライフスタイルに合わせて自由に学べることが、「続けやすさ」や「ストレスの少なさ」につながっていますよね。

誰かに合わせる必要がなく、自分のリズムで取り組めることで、学習そのものに前向きな気持ちを持てるようになったのではないでしょうか。

すららは、「やらなきゃいけない勉強」ではなく、「自分で選んで進められる学び」に変えてくれる教材。

時間に余裕がない子どもたちにも、柔軟に対応できる設計が評価されている理由のひとつです。

良い口コミ4・ディスレクシアがあるので、読み書きが苦手でしたが、すららは音声とアニメーションが多く、視覚と聴覚のサポートで理解しやすいみたいです

この口コミでは、ディスレクシア(読み書き障害)を抱えるお子さんが、すららの「視覚・聴覚サポート」によって理解しやすくなったという実体験が語られています。

ディスレクシアを持つお子さんにとって、文字を読むこと自体がハードルになることが多く、一般的な教材ではどうしても理解が追いつかないことがありますよね。

すららは、アニメーションやナレーションが豊富に取り入れられており、文字を読むのが苦手でも、目と耳から学ぶことができる設計になっています。

そのため、読むことに不安を感じていたお子さんでも「聞いて理解する」「見て覚える」といった多感覚の学習スタイルで、自信を持って取り組むことができたのではないでしょうか。

「わからない」が少しずつ「なるほど」に変わる経験は、子どもにとってとても大きな自己肯定感につながります。

ディスレクシアがあっても学べる、理解できる、そんな実感がこの口コミから伝わってきます。

良い口コミ5・高校の途中から学校に行けなくなりましたが、すららがあったおかげで「遅れてる」という不安は減りました。

模試で少しずつ結果が出るようになって、大学も諦めなくていいんだって思えました

この口コミでは、高校生が途中から不登校になったものの、すららを活用することで学習の不安が軽減されたという前向きな変化が語られています。

学校に行けない状況になると、「どんどん遅れていくんじゃないか」「もう進学は無理かもしれない」と不安になるのは当然のことです。

でも、すららは無学年式で学べるうえ、苦手なところは戻って復習できるし、得意な部分はどんどん先に進めるので、「遅れている」という感覚が薄らいでいきます。

そして、模試で少しずつ結果が出てきたことで、「できるかもしれない」「大学を目指していいんだ」という前向きな気持ちが芽生えたのは、本当に素晴らしいことですよね。

学校に通えていない時間があっても、学ぶことを諦める必要はありません。

すららが、その「学び続ける場所」になってくれたからこそ、このお子さんは進学への希望を持ち続けることができたのではないでしょうか。

まさに、「安心して学べる場所」としてのすららの力が感じられるエピソードです。

悪い口コミ1・小学校低学年の子は、まだひとりで進めるのが難しく、結局親が横について進捗を見ないといけませんでした。

もっとオールインワンで自動的に進んでくれるのかと思っていた

この口コミは、小学校低学年のお子さんがすららを使う際に、ひとりで進めることが難しかったという声です。

すららは対話型の教材であり、音声ナビやアニメーションを活用して学びやすい設計にはなっているのですが、やはりまだ学習の自立が難しい年齢では、親のサポートが必要になる場面もあります。

特に、「自分で読んで理解する」「操作を覚える」といった部分が不安定な時期は、どうしても横について声かけや操作の補助をしなければならないことがあります。

そのため、保護者の方にとっては「もう少し自動で進んでくれたら助かるのに」と感じることもあるかもしれません。

ただ、慣れてくるとお子さん自身が徐々にペースをつかんでいくケースも多く、最初の数週間は親子で一緒に学ぶ「導入期間」と考えるとスムーズです。

自立学習へのステップとして、少しずつ手を離していける工夫を取り入れてみると良さそうですね。

悪い口コミ2・最初は楽しかったけど、中2くらいになってアニメキャラのノリが「うざい」と思うようになりました。

もっとシンプルにやりたい子には向かないかもしれない

こちらの口コミでは、中学2年生ごろから「アニメキャラの演出が気になるようになった」という声が紹介されています。

すららは、アニメーションやキャラクターを使って親しみやすく構成されており、特に小学生や中学1年生くらいまでは「楽しく学べる教材」として高く評価されることが多いです。

しかし、年齢が上がって思春期に入ると、「もっとサクサク進めたい」「キャラクターのやりとりが煩わしい」と感じるお子さんも出てくるのは自然なことかもしれません。

シンプルで無駄のない学習を好むタイプの子にとっては、アニメーションの存在が逆に集中の妨げになるケースもあるようです。

すららは、音声のオンオフ設定やテンポの調整も可能なので、こうした演出が気になる場合は、設定を見直してみるのも一つの方法です。

とはいえ、「キャラの演出が好き」「励ましが嬉しい」と感じる子も多いので、相性を見ながら活用することが大切ですね。

悪い口コミ3・うちの子はADHDがあって、最初はハマったけど、いつも同じ流れにすぐ飽きてしまいました。

内容はいいのに、刺激が足りないというか、ゲームみたいな変化があればもっと続けられたかもしれません

この口コミでは、ADHD傾向のあるお子さんが、すららの学習スタイルに最初は興味を持ったものの、繰り返しの流れに飽きてしまったという正直な声が寄せられています。

確かに、ADHDのお子さんは「新しい刺激」や「予想外の変化」に強く反応することが多く、同じようなパターンが続くと興味が薄れてしまうことがありますよね。

すららの構成は「安定感」や「分かりやすさ」に重きを置いているため、ゲームのような派手な変化やサプライズ演出は少なめです。

その分、学習の習慣化には向いているのですが、「飽きやすい」「刺激を求める」タイプのお子さんにとっては、物足りなさを感じてしまうのかもしれません。

とはいえ、すららには学習バッジやトロフィー機能もあり、ちょっとしたモチベーションづくりの仕組みは取り入れられています。

刺激の少なさを補うには、保護者と一緒に「1週間ごとにごほうびを設定する」など、家庭側の工夫を取り入れるのもおすすめです。

ADHDのお子さんにとっては、「変化を加える仕掛け」を意識的につくってあげることがポイントになるのかもしれません。

悪い口コミ4・高校範囲のすららをやっていましたが、難関校を目指している自分には簡単すぎる印象。

応用や発展問題が少ないので、基礎ができたら他の教材に移った方がいいと思います

この口コミでは、すららの高校範囲の内容に対して「難関校志望の子には物足りなさがある」と感じたユーザーの声が紹介されています。

すららは、どちらかというと「基礎固め」や「学び直し」に重きを置いた教材であり、応用力を試すような発展問題や、難関校対策向けの高度な問題は少ない傾向があります。

そのため、基礎からしっかり理解を積み上げたい方にはぴったりですが、既に学力が一定レベルに達している子や、志望校に合わせた対策が必要な場合には、すららだけでは物足りなくなるタイミングがあるかもしれません。

もちろん、すららで基礎力を身につけてから、別の問題集やオンライン講座で応用に挑戦する、という組み合わせはとても効果的です。

学びの土台を固めるツールとしてすららを活用し、必要に応じて他の教材に切り替えることで、より目的に合った学習が進められると思います。

悪い口コミ5・通塾よりは安いかもしれませんが、継続して使うとそれなりの金額になります。

兄弟で使うと一人ずつ契約しなきゃいけないのも負担が大きく、もう少しファミリープラン的なものがあれば…と思いました

こちらの口コミでは、「すららの料金体系」に対するリアルな声が紹介されています。

確かにすららは通塾と比べると月額料金が抑えられており、自宅で完結する点や交通費がかからない点などを考えると、全体的なコストは軽めです。

とはいえ、長期間にわたって継続利用するとなると、それなりの費用にはなってきます。

さらに兄弟で利用する場合は、それぞれ個別に契約が必要になるため、「1人分の料金×人数分」となり、家計への負担も大きく感じてしまうかもしれません。

「ファミリープラン」や「2人目以降割引」といった制度があれば、もっと使いやすくなるのに…という声には、きっと多くの保護者の方が共感されるのではないでしょうか。

現状ではこうした制度は導入されていないため、兄弟での利用を検討しているご家庭には少しハードルが高く感じられる部分かもしれません。

それでも、手厚いサポートや自宅で安心して学べるという価値を考えると、料金に見合った内容ではあると感じる方も多いようです。

とはいえ、今後こういった「家族向けの料金体系」が導入されたら、もっと利用のハードルが下がりそうですね。

すららは発達障害があると料金が安くなる?ついてのよくある質問

すららを検討されている保護者の方の中には、「発達障害がある場合、料金が割引になるの?」という疑問を持たれる方も多いようです。

結論からお伝えすると、すららでは発達障害や学習障害、療育手帳の有無による料金の割引制度は設けられていません。

その理由は、すららが「すべての子どもにフラットな学習機会を提供する」という理念を大切にしており、誰でも平等に同じサービス・同じサポートが受けられる仕組みを整えているからです。

発達障害があるから特別に…という形ではなく、そもそも最初から“必要な配慮”が標準装備として含まれている。

それが、すららの大きな特徴でもあります。

このページでは、そうした料金体系に関するよくある質問とともに、「すららって実際どうなの?」という口コミについてもお答えしていきます。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

「すらら うざい」といった口コミを見かけて、ちょっと不安になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

この表現は、特に中学生や高校生など、年齢が上がってくるお子さんの中から聞かれることがあります。

その理由として多いのが、すららに登場する「アニメキャラクターの演出が気になる」という声です。

すららは、学習内容を楽しく分かりやすくするために、アニメのキャラクターが登場して解説してくれたり、励ましの言葉をかけてくれたりする構成になっています。

小学生や学び始めの子どもにとっては、このキャラクターの存在が「親しみやすくてわかりやすい」と好評なのですが、思春期に差しかかる頃になると、「ちょっと子どもっぽく感じる」「もっと淡々と進めたい」と感じる子も出てくるようです。

このように、「うざい」と感じてしまうのは、教材そのものの質というよりも、学習者の年齢や性格、好みによるところが大きいように思います。

すららには、音声やキャラクターの声かけをオフにする設定もあるので、気になる場合は調整することで、より自分に合った学び方ができるようになります。

つまり、「うざい」と感じる声は確かにあるものの、それは決してすららの内容が悪いわけではなく、合う・合わないの問題として出てきやすいだけなんです。

自分の学習スタイルに合わせてカスタマイズできるのも、すららの強みのひとつですので、上手に使いこなすことで不快感を減らし、効果的に学習できるようになりますよ。

関連ページ:すららはうざい?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには、発達障害に特化した「専用コース」は用意されていませんが、発達障害や学習障害を持つお子さんにも対応しやすい無学年式・個別最適化のカリキュラムが標準で組み込まれています。

そのため、「発達障害用のコースだから料金が違う」といった仕組みではなく、すべての子どもに同じ料金プランが適用されています。

料金プランは教科数や契約期間によって変わりますが、一般的には月額8,000円前後からスタートでき、3教科・4教科・5教科コースに応じて金額が異なります。

また、「毎月支払いコース」や「4ヵ月継続コース」などの選択肢もあり、継続するほど月額が割安になる仕組みです。

すららでは、発達障害があるからといって別途の追加料金がかかったり、反対に割引が適用されたりすることはありません。

その理由は、すべての子どもが同じサポートを平等に受けられるようにする、という考え方に基づいているからです。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららの学習を活用することで、一定の条件を満たせば、不登校中の学習が「出席扱い」になるケースがあります。

これは、文部科学省が認めている「ICTを活用した自宅学習支援」の一環で、すららのような教材を用いて学習を継続している場合、学校と連携して出席扱いにすることが可能になる場合があるんです。

ただし、「すららを使えば必ず出席扱いになる」というわけではなく、学校や教育委員会との相談が必要になります。

出席扱いにするためには、学校側が「学習の進捗状況が適切である」「本人が継続的に学んでいる」と判断できるような資料や証明が必要です。

すららでは、「学習記録レポート」や「進捗管理機能」が充実しており、こうした資料を元に学校へ提出できる仕組みも整えられています。

保護者の方が個別に相談しながら進めることで、お子さんの学びが正式に評価される形につながる可能性も十分にあります。

不登校中でも学びを止めず、進学や復学に向けて安心して取り組める環境を整えるために、すららは大きな味方になってくれる存在です。

出席扱いを検討している方は、ぜひ一度学校側へ相談してみるのがおすすめです。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは、入会時に使える「キャンペーンコード」が配布されていることがあります。

このコードを使うことで、通常8,000〜10,000円前後かかる入会金が無料になったり、初月の料金が割引になったりと、お得にスタートすることができる特典が用意されています。

キャンペーンコードの使い方はとても簡単です。

まず、すららの公式サイトや案内ページから申し込みフォームへ進み、必要情報を入力していきます。

申し込みの途中で「キャンペーンコードの入力欄」が表示されるので、そこに事前に入手したコードを入力するだけでOKです。

ただし、キャンペーンの内容や対象期間、使用条件などはタイミングによって異なるため、必ず事前に公式サイトまたは案内元で詳細を確認しておくと安心です。

また、キャンペーンコードを使い忘れたまま申し込みを完了してしまうと、後からの適用はできないことがあるので注意が必要です。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららの退会手続きは、基本的に「会員専用ページ」から行うことができます。

保護者向けのマイページにログインした後、「契約情報」や「お支払い情報の管理」といったメニューから、退会申請フォームへ進むことができます。

退会する場合は、次回の支払日よりも前に手続きを完了しておくことが大切です。

締め日を過ぎると、次月分の料金が発生してしまう場合があるため、余裕をもって申請するのが安心です。

また、退会手続きを行っても、学習記録などのデータはすぐに削除されるわけではなく、一定期間保持されることがあるので、再開を検討されている方も安心できます。

すららは継続しやすい仕組みが整っている一方で、「一時的にお休みしたい」「他の教材に切り替えたい」といった理由での退会も柔軟に受け付けています。

サポートセンターへ直接問い合わせて退会方法を案内してもらうこともできるので、不安がある場合は一度相談してみると良いですね。

また、「解約後も学習記録を残しておきたい」などの希望がある場合には、手続き前に確認しておくと安心です。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららでは、基本的に必要な費用は「入会金」と「毎月の受講料」のみで、追加の教材費やシステム利用料などはかかりません。

入会金はキャンペーンを利用すると無料になることもあり、毎月の受講料も契約コースに応じて決まっており、シンプルな料金体系が特徴です。

紙の教材を購入する必要がないので、「追加でテキスト代がかかるのでは?」といった心配もなく、タブレットやパソコンさえあればすぐに学習を始めることができます。

また、コーチングや学習管理、レポート機能といったサポートもすべて受講料に含まれているため、「この機能は別料金」ということもありません。

ただし、インターネット環境は必須となりますので、Wi-Fiがないご家庭では通信料が別途かかる可能性があります。

とはいえ、それ以外に特別な費用が発生することはなく、分かりやすく安心して利用できる料金設定になっています。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららでは、1契約につき1人分の学習アカウントが提供される仕組みになっており、兄弟で共有することはできません。

つまり、兄弟それぞれが学習を行う場合は、別々に契約をする必要があります。

これは、個別の学習記録やカリキュラム、すららコーチによる個別サポートを適切に提供するために必要な仕組みなんです。

それぞれのお子さんに合わせた進度管理や、コーチとのやりとり、学習履歴の保存が重要となるため、兄弟で1つのアカウントを共有してしまうと、それらが正確に行えなくなってしまいます。

そのため、学習効果をしっかり得るためにも、1人1契約が推奨されています。

「兄弟で使うから少しでも安くならないかな…」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、現時点ではファミリープランや兄弟割引の制度は導入されていないようです。

とはいえ、兄弟それぞれが自分に合った内容で学習できるというメリットを考えると、それぞれに契約する価値は十分にあるのではないでしょうか。

すららの小学生コースには英語はありますか?

はい、すららの小学生コースには英語も含まれており、基礎からしっかり学べる内容が用意されています。

英語に初めて触れるお子さんでも安心してスタートできるように、「アルファベットの読み方」や「簡単なあいさつ」「身近な単語の発音」など、やさしく丁寧に学べるカリキュラムが組まれています。

アニメーションや音声が多く使われていて、耳と目の両方から英語に触れられるため、自然と発音や意味が身についていく構成です。

ディクテーション(聞いて書く)やリスニングもあり、「聞く・読む・書く・話す」の4技能をバランスよく学べるよう工夫されています。

小学生のうちから英語に親しんでおくことで、中学校に入ってからもスムーズに授業についていけるようになりますし、「英語って楽しい!」という気持ちを育むことにもつながります。

英語が苦手にならないための“入り口”として、すららの小学生英語はとてもおすすめです。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららでは、全ての受講者に「すららコーチ」がついており、学習の進め方や悩みに応じてさまざまなサポートを受けることができます。

具体的には、学習開始時に個別の学習計画を提案してくれたり、進捗状況に応じて「このままでOK」「少しペースを調整しよう」といったアドバイスをしてくれるんです。

また、保護者との連携もスムーズに行われていて、「今どの単元に取り組んでいるのか」「最近どこでつまずいているのか」といった情報を共有してくれるので、おうちでの声かけや見守りがしやすくなるのも大きなメリットです。

さらに、学習に対するモチベーションが下がってきたときには、励ましの言葉や目標の見直しなど、精神的なフォローもしてくれる頼れる存在。

発達障害や学習障害があるお子さんに対しても、特性を理解したうえで寄り添うようなサポートをしてくれるので、親御さんにとってもとても心強いパートナーになります。

困ったときにすぐ相談できる大人がいる、それだけでお子さんにとっての安心感がグッと変わってくるんです。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

すららは発達障害があると料金が安くなる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

発達障害を持つ子供たちに特化した教材として注目を集める「すらら」。

その特徴の1つに、発達障害を持つ児童のために料金が安くなる制度があると言われています。

本記事では、この制度に焦点を当て、他の家庭用タブレット教材との比較を行います。

また、発達障害を持つ子供たちにとって最適な学習環境を提供するためにどのような点が重要なのか、考察していきます。

家庭での学習支援において頼りになる「すらら」が具体的にどのような点で他と差別化されているのか、その魅力と課題に迫ります。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

発達障害をお持ちのお子様の学習を支援するため、教材やサービスの提供に関する情報は慎重に検討されることが重要です。

本記事では、すららという家庭用タブレット教材が、発達障害のあるお子様向けに料金に優遇措置があるかどうかについて解説します。

すららは他の家庭用タブレット教材とどのように比較されるのか、その内容を詳しくご紹介いたします。

まず、すららが発達障害のあるお子様向けに特別な料金設定を行っているかどうかを確認いたしました。

我々が行った調査では、残念ながらすららは発達障害の有無に関わらず、一律の料金体系を採用していることが判明いたしました。

したがって、発達障害のあるお子様が利用する場合でも、他のお子様と同様の料金が適用されることになります。

次に、すららと他の家庭用タブレット教材との比較を行いました。

その結果、すららはその使いやすさや教材の質において、他の教材と比較して優れている点がいくつか見られました。

たとえ料金が同じであっても、より質の高い教材を提供しているすららは、発達障害をお持ちのお子様にとって有益な学習環境を提供しています。

総括すると、すららは発達障害のあるお子様向けに特別な料金優遇があるわけではありませんが、他の家庭用タブレット教材と比較して、高品質で使いやすいサービスを提供していることが分かりました。

発達障害をお持ちのお子様の学習支援を検討される際には、多角的に情報を収集し、その子供に最適な選択肢を見つけることが大切です。

すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金まとめ

今回のテーマである「家庭用タブレット教材・すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金」について、検証を行いました。

結論として、すららは発達障害や学習障害を持っている方々に対して、特別料金や割引を提供していることが確認されました。

この取り組みは、発達障害や学習障害を持つ方々が、より手軽に教材を利用し、学習をサポートすることを目的としています。

さらに、慮育手帳を持っている方々に対しても、同様の特典が提供されていることが確認されました。

慮育手帳を持つことで日常生活に支障をきたしている方々が、教材を通じて学びを深める機会を得られるよう、すららが配慮を行っていることが伺えます。

このような支援措置は、発達障害や学習障害を持つ方々が、教育の機会を平等に受けられるようにするために重要な取り組みです。

すららが特別料金や割引を通じて、多くの方々の学びをサポートしている姿勢は賞賛に値します。

今後も、さらなる支援策やサービスの拡充に期待したいところです。

家庭用タブレット教材・すららを通じて、より多くの方々が充実した学びの機会を得られることを願っています。