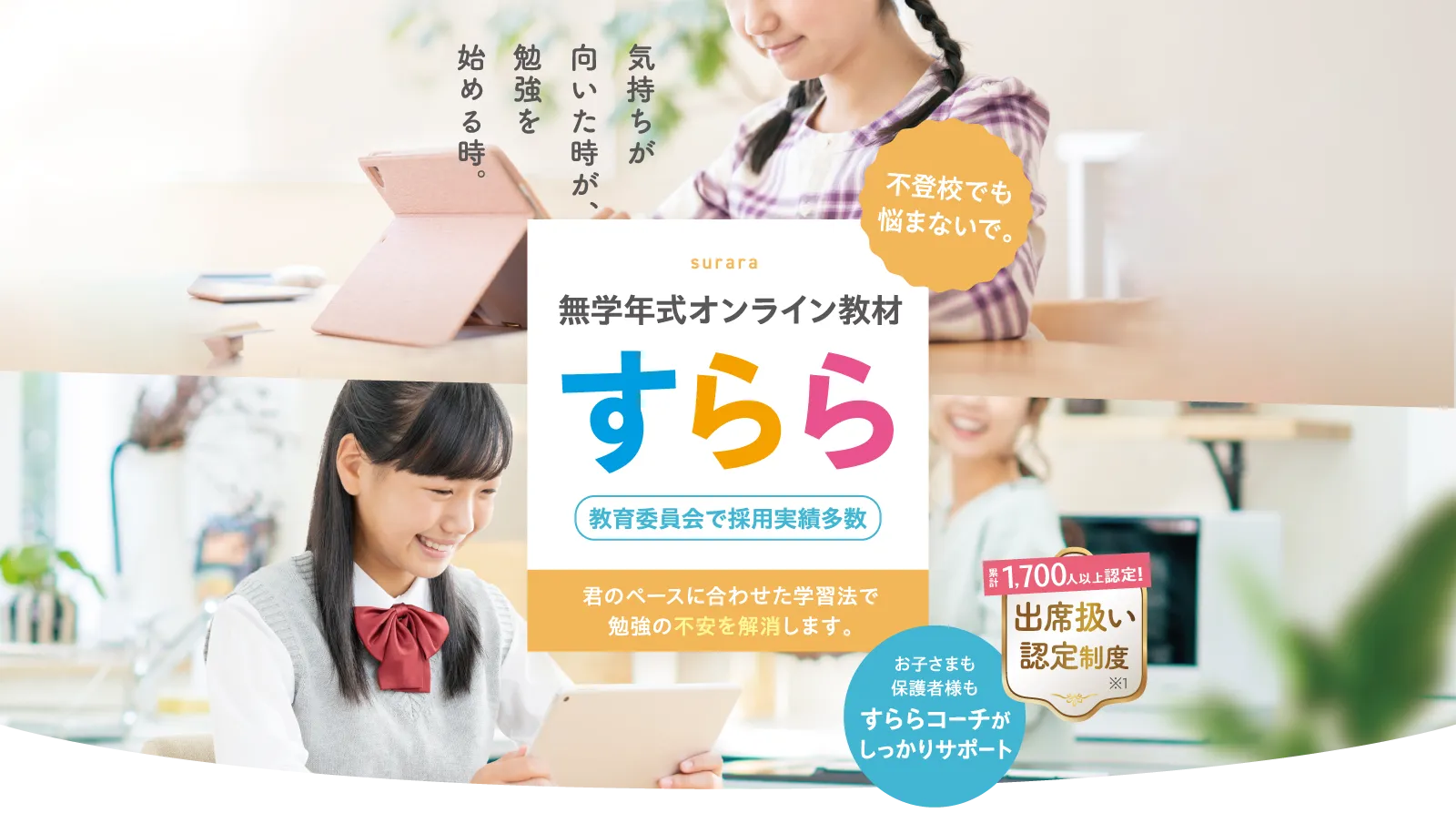

すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します

すららについて検索すると、「うざい」という言葉が出てくることがあります。

実際のところ、すららはどのようなサービスなのか気になる方も多いのではないでしょうか。

すららは、オンライン学習の分野で注目されている教材の一つで、特に自宅での学習をサポートするツールとして人気があります。

この記事では、すららの魅力やおすすめのポイントについて詳しく紹介していきます。

すららの特徴を知ることで、自分に合った学習方法を見つける手助けになれば嬉しいです。

すららのおすすめポイントをまとめました

すららが多くの人に選ばれる理由はいくつかあります。

その一つが、ゲーム感覚で学べる点です。

すららの教材は、アニメーションやキャラクターを活用したインタラクティブな授業形式になっており、子どもたちが楽しみながら学習できる工夫がされています。

特に勉強が苦手な子どもでも、飽きることなく続けやすいのが特徴です。

また、すららは自分のペースで学習できる点も魅力です。

一般的な塾や学校の授業とは異なり、すららでは理解度に応じて進められるので、苦手な単元をじっくり学ぶことができます。

さらに、AIを活用した学習サポート機能があり、つまずきやすいポイントを自動で分析し、最適な問題を提示してくれるのも便利です。

他にも、すららは保護者の方が学習の進捗を確認しやすい点も評価されています。

専用の管理画面を通じて、お子さんの学習状況を細かく把握できるため、どの分野で苦戦しているのかが一目でわかります。

このような機能があることで、適切なサポートをしながら子どもの学習を見守ることができます。

このように、すららにはさまざまなおすすめポイントがあり、多くの人に支持されている理由がわかります。

自宅学習を充実させたい方にとって、すららは心強い味方になるでしょう。

| ポイント | 具体例 |

| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |

| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |

| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |

| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |

| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |

| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |

| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |

ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる

すららの大きな魅力のひとつが、「無学年式」の学習スタイルです。

一般的な教材では学年ごとに内容が固定されていることが多いのですが、すららでは自分の理解度やペースに合わせて、学年に関係なく自由に進められる仕組みになっています。

たとえば、算数が得意な子どもは先取り学習でどんどん進めることができ、逆に国語などで苦手意識のある分野は、前の学年の内容に戻ってしっかり復習することができます。

この自由度の高さが、子ども一人ひとりの個性や学習スタイルにフィットしやすく、無理なく継続できる理由のひとつになっています。

自分に合った難易度で学習ができることで、成功体験が積み重なり、やる気の維持にもつながりやすいです。

無学年式というと少し珍しく感じるかもしれませんが、学年にとらわれないからこそ、「わからないまま進む」「つまずいて置いていかれる」といったことが起きにくく、確かな理解を土台に学びを深めていくことができるのです。

学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる

すららの魅力は、何といっても自分のペースで学べる自由さにあります。

学校では学年ごとのカリキュラムに沿って進むのが一般的ですが、すららではそれにとらわれる必要がありません。

子どもそれぞれの学力や進度に合わせて、必要なところから学び始められるので、「授業についていけない」「内容が簡単すぎて退屈」といった不満が起きにくいのです。

特に学習の理解に時間がかかる子どもにとって、自分だけのペースで取り組める環境はとても安心感があります。

逆に、得意分野をどんどん進めたい子にとっても、制限がないのでストレスを感じずに学習できます。

学校の枠に縛られずに、自分らしいリズムで学べるというのは、勉強への苦手意識をなくし、楽しく学ぶきっかけになってくれると思います。

「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる

すららの無学年式学習では、「得意なところはどんどん進める」「苦手なところはしっかり戻る」というスタイルが自然と実現できます。

これって意外と難しいようで、実際の学校の授業や多くの教材ではなかなか叶えられないんですよね。

でも、すららではそれがとてもスムーズにできる仕組みになっています。

たとえば、算数の図形は得意だけど文章問題はちょっと苦手…という場合、得意な単元はスピード感をもって進みつつ、苦手な部分だけ過去の学年にさかのぼって復習できます。

これにより、理解があやふやなまま次の単元に進むこともなく、自信を持って学習を続けることができます。

ひとりひとりに最適な道を選べるこの仕組みは、子どものモチベーションを保ちやすく、継続的な学習習慣を身につけるためにも、とても効果的です。

ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない

すららが子どもたちに支持されているもうひとつの理由は、「対話型アニメーション授業」の分かりやすさと楽しさです。

勉強というと、どうしても退屈で堅苦しいイメージを持ちがちですが、すららの授業はアニメーションとキャラクターのやりとりを通じて進んでいくので、まるで会話をしているかのような感覚で学習ができます。

たとえば、問題の解き方を先生役のキャラクターが丁寧に説明しながら、ポイントごとに確認の質問をしてくれます。

それに対して子どもが答えることで、自然と理解を深めていけるんです。

ただ映像を見るだけでなく、能動的に参加する形になっているので、集中力が持続しやすいのも特徴です。

また、授業の内容が難しすぎたり単調だったりするとすぐに飽きてしまう子どもにとっても、すららのテンポの良い進行や親しみやすいキャラクターは、学び続けるモチベーションを支えてくれる存在になります。

楽しいと感じながら学べる環境って、実は学力アップの大事な土台になるんですよね。

アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる

すららの授業では、アニメーションのキャラクターが「先生役」として登場し、まるで家庭教師のように子どもに話しかけながら授業を進めてくれます。

この対話型スタイルが、子どもにとってはとても親しみやすく、思わず引き込まれてしまうポイントです。

難しい内容でもキャラクターがかみくだいて説明してくれるので、子どもも安心して取り組むことができます。

さらに、質問に答えたり、リアクションが返ってきたりすることで、「ただの動画を見るだけ」の学習とは違い、やりとりの中で理解を深めていけるのが特徴です。

子どもにとってはまるで一緒に学んでいる仲間のような存在になり、孤独になりがちな自宅学習にも安心感が生まれます。

この仕組みがあるからこそ、初めてのオンライン学習でも取り組みやすいのだと思います。

難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる

すららの授業では、難しい概念や抽象的な内容も「図」や「アニメーションの動き」を使って視覚的に解説してくれるので、理解のしやすさが段違いです。

たとえば、算数の分数の仕組みや、理科の水の循環といった説明しにくいテーマも、動きを通して具体的に見せてくれるので、感覚的に理解しやすくなっています。

言葉だけで説明されるよりも、目で見て納得できることって意外と多いものです。

特に小学生の段階では、抽象的な説明だけでは理解が追いつかないことが多いため、視覚に訴える方法はとても有効です。

子どもが「なるほど、こういうことだったんだ!」と自然に思えるような工夫がたくさん詰まっているので、つまずきにくく、学びの楽しさを感じやすい仕組みになっています。

キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい

勉強を続けるうえで「やる気をどう保つか」はとても大切なポイントですよね。

すららでは、キャラクターたちが問題に正解したり、努力したりするたびにしっかり褒めてくれるので、子どもが前向きな気持ちで学習を続けやすくなっています。

「すごいね!」「よくできたね!」と声をかけられることで、自信がつき、やる気もどんどん高まっていきます。

特に飽きっぽい子や集中力が続きにくい子にとって、このような“褒められる体験”はとても効果的です。

機械的な学習では感じられない「人とのやりとり」感があるからこそ、ゲームを進めるような感覚で勉強を続けられるんです。

自分が認められているという感覚は、小さな成功体験を積み重ねる大切なきっかけにもなり、勉強に対する印象そのものを良い方向へと変えてくれます。

ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減

家庭学習を進めるうえで、保護者の方が一番悩むのが「子どもの学習をどうサポートすればいいのか」という点だと思います。

特に忙しい日々の中で毎日の学習管理や声かけをするのは、なかなか大変なことですよね。

そんな中、すららには「すららコーチ」と呼ばれる専任のサポーターがついてくれるため、親の負担をぐっと減らしてくれるのです。

このコーチは、学習の進捗をチェックしたり、子どもの得意・苦手を分析してアドバイスをくれたりと、まるで個別塾の先生のような存在です。

保護者とのやりとりも丁寧で、LINEやメールを使ってこまめにサポートしてくれるので、安心して子どもの学習を任せられます。

全てを親が抱え込まなくて済むというのは、家庭学習を無理なく続けていくためにとても大きなポイントだと感じます。

プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる

すららの心強いポイントのひとつが、プロの「すららコーチ」がついてくれることです。

このコーチは、ただのサポート役ではなく、子どもの学習状況をしっかりと分析した上で、最適な学習計画を立ててくれる専門家です。

毎日の勉強がバラバラにならないよう、計画的に進められるようサポートしてくれるので、安心して任せることができます。

特に、親だけで学習の管理や目標設定をしようとすると「これで合っているのかな?」と不安になることも多いですが、すららではコーチがその役割を担ってくれるため、無理なく続けられる仕組みが整っています。

学習のモチベーションや成果も、しっかりと見える化されるので、子ども自身の自信にもつながっていきます。

子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる

すららコーチのサポートが優れているのは、ただの一律なカリキュラムを押しつけるのではなく、子ども一人ひとりの性格や学力、目標、そして家庭の希望までしっかりとヒアリングした上で、学習計画をオーダーメイドで作ってくれるところです。

たとえば、集中力が長く続かない子どもには短めの学習時間でこまめに休憩を取り入れた計画にしたり、逆にコツコツ型で自主性の高い子にはややチャレンジングな内容にするなど、その子にとって最適な進め方を一緒に考えてくれます。

こういった細やかな対応は、画一的な教材にはなかなかない魅力で、子どもも「自分に合っている」と感じながら安心して取り組めるようになります。

質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK

家庭で学習を進めていると、わからない問題にぶつかったり、気持ちが乗らなかったりと、子どもにもいろいろな壁が出てきますよね。

そんな時、すららでは「すららコーチ」に直接相談できる環境があるので、子ども自身が主体的に学びながらサポートを受けることができます。

何か困ったことがあっても、親がいちいち調べて対応する必要はありません。

わからないこと、困ったことはコーチに質問できるので、親は無理に教え込もうとせず、見守ることに集中できます。

この関係性が、家庭の負担を軽くし、子ども自身の自立心を育てるきっかけにもなるのです。

学習が家庭内のストレスにならないというのは、長く続けるうえでもとても大切なポイントですよね。

ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる

すららが多くの家庭から選ばれているもうひとつの理由は、発達障害や不登校の子どもにも対応している点です。

学習の進め方に個別の配慮が必要な子どもにとって、集団授業や決まったカリキュラムの中で学ぶことはとても負担になることがあります。

そんな中、すららは「自分のペースで」「周囲に気を遣わずに」学習できる環境を提供してくれるので、無理なく取り組みやすいのです。

また、すららコーチは専門的な知識をもとに、発達の特性や学習上の困りごとにも寄り添ったサポートをしてくれます。

学校に通えない期間があっても、学習の空白をつくらずに少しずつ取り戻していけるようなカリキュラムも整っています。

「うちの子に合うか不安」と感じていた保護者の方々が、すららを通じて安心して学びの再スタートを切っているケースも少なくありません。

子どもの可能性をあきらめずに、前向きに支えてくれる環境があるというのは、本当に心強いものです。

文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール

すららはその実績も非常に信頼できるもので、なんと文部科学大臣賞を受賞している学習支援ツールなんです。

この賞は、教育分野において特に優れた取り組みを行っている個人や団体に贈られるものなので、すららの質の高さや社会的な貢献が評価されていることがよくわかります。

このような公的な評価があると、保護者としても安心して子どもに使わせることができますよね。

特に、教材の安全性や有効性に不安を感じている場合には、「文部科学大臣賞受賞」という実績は大きな後押しになるはずです。

信頼できるサービスであるという点で、多くの家庭がすららを選ぶのも納得できます。

発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心

すららは、発達障害のある子どもたちにも配慮された設計がされている点でも注目されています。

たとえば、ADHDの子が集中しやすいように画面の構成がシンプルだったり、学習障害のある子どもでも理解しやすいように視覚的に情報が整理されていたりと、細かな部分にまで工夫が詰まっています。

「うちの子は、一般的な教材だとすぐに集中が切れてしまう」「読解に時間がかかってしまう」といった悩みを持つご家庭でも、すららなら安心して取り組めるケースが多いです。

無理に合わせるのではなく、子どものペースや特性に合わせた学びができるからこそ、継続しやすく、自信にもつながっていきます。

不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい

学校に通うことが難しい不登校の子どもにとって、学習の遅れは大きな不安のひとつです。

でも、すららならその心配を少しずつ解消していける可能性があります。

自分のペースで始められ、分からないところは前の学年に戻って学び直すことができるので、無理なく取り組めるのが特徴です。

また、すららの授業はアニメーションと対話形式で進んでいくので、教科書をただ読むよりもずっと親しみやすく、子どもも抵抗感を持ちにくいです。

「もう勉強なんて無理…」と思っていた子でも、すららを通じて「わかる」「できる」の感覚を取り戻していけるケースも多く見られます。

学校とは違った形であっても、学ぶことが楽しいと感じられるきっかけになるのは、とても大きなことだと感じます。

つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる

すららには、子どもがどこでつまずいているのかをAIが自動で解析してくれる機能があります。

この仕組みがとても優秀で、ただ間違いを指摘するのではなく、「なぜ間違えたのか」「何が理解できていないのか」をしっかりと見極め、その原因に合わせた問題を出してくれるんです。

たとえば、文章題でつまずいた場合も、単なる読解力不足ではなく、「語彙が足りていない」「計算の基本があやふや」といった背景をAIが判断して、そこに戻って復習できるように導いてくれます。

子ども自身も「なぜできないのか」がわかることで、焦ることなく前向きに取り組めるようになるんですよね。

このように、一人ひとりに合わせたフォローがあることで、ただ問題をこなすだけでなく、「理解を深める学び」ができる環境が整っています。

ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える

すららでは、オンラインテストを通じて学習の成果をリアルタイムで把握することができます。

勉強をしていても「どれくらい身についているのか」がわからないと不安になってしまうものですが、すららでは学習内容ごとに定期的な確認テストが用意されていて、結果はグラフや数値でわかりやすく表示されます。

また、間違えた箇所についても自動で分析され、どの分野に強みがあるのか、どこが苦手なのかが一目で確認できるのも便利な点です。

保護者にとっても「ちゃんと学習できているのかな?」と不安になる場面は多いと思いますが、こうした可視化された情報があれば、安心して見守ることができます。

学習の「見える化」がされていることで、子ども自身も成長を実感しやすく、「頑張った分だけ成果がある」と感じられるようになります。

これが継続するモチベーションにもつながり、無理なく前向きな学びのサイクルが生まれていくんです。

小テストで間違えた問題を即フィードバックできる

すららでは、授業の中で出題される小テストがとても効果的な仕組みになっています。

テストで間違えた問題に対して、すぐにフィードバックが返ってくるので、その場で「なぜ間違えたのか」を確認しながら学び直すことができるんです。

これが記憶の定着にとても役立つんですよね。

理解できていないまま次へ進んでしまうと、つまずきがどんどん積み重なってしまいますが、すららではその場で気づき、解決することができるので、自然と理解力が深まっていきます。

自分の答えに対してリアクションが返ってくるという体験は、子どもにとって「ちゃんと見てもらえている」という実感にもつながり、モチベーションの維持にもひと役買ってくれます。

定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる

学んだことがしっかり身についているかどうかを判断するために、すららには「定着度診断」という仕組みがあります。

これはAIが子どもの解答を分析し、どの分野の理解が弱いかを自動で把握してくれる機能です。

さらにすごいのは、その苦手な部分に対して、すぐに対策問題を出題してくれる点です。

ただ間違いを知らせるだけではなく、次に何をすればいいのかを提示してくれるから、子どもも迷わず取り組むことができます。

苦手を放置せず、その場で補える流れがあることで、自然とバランスよく力を伸ばしていけるようになっているのが、すららの大きな魅力です。

保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる

家庭での学習になると、「ちゃんと進んでいるのかな?」「どこまで理解できているんだろう?」と不安に思う保護者の方も多いと思います。

そんな声に応えてくれるのが、すららの学習レポート配信機能です。

すららでは、子どもの学習の進捗や定着度、苦手なポイントなどがまとめられたレポートが定期的に保護者に届けられるようになっています。

これにより、勉強の状況を把握するために子どもに毎回聞いたり、無理にチェックしたりする必要がなくなります。

数字やグラフで視覚的にわかりやすく整理されているので、「何を、どこまで理解しているのか」が一目で確認できるのも嬉しいポイントです。

適切なタイミングで声をかけたり、サポートしたりしやすくなるので、親子でのコミュニケーションもスムーズになります。

ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応

すららの英語学習は、今の時代に求められている3技能「リスニング」「リーディング」「スピーキング」にしっかり対応しているのが特長です。

従来の英語教材は、どうしても文法中心の読み書き重視になりがちでしたが、すららでは実際のコミュニケーションに使える英語力を育てるためのカリキュラムが用意されています。

たとえば、ネイティブの発音を聞いて内容を理解する練習や、音声に続いて自分で発音してみる練習など、インプットとアウトプットのバランスがとても良いんです。

自宅にいながら、まるで英会話レッスンを受けているような体験ができるのは、とても魅力的ですよね。

また、英語に苦手意識がある子でも、キャラクターと一緒に進める対話型の授業なので、楽しみながら自然と英語に慣れていくことができます。

これからの英語教育に不安を感じている方にとっても、すららは頼れる選択肢になると思います。

ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる

すららの英語学習では、ネイティブスピーカーによる自然な英語の音声がふんだんに使われていて、本格的なリスニング力を養うことができます。

学校の授業ではなかなか触れる機会が少ない「生の英語」を、日常的に聞ける環境があるというのは、とても貴重ですよね。

特に、正しい発音やイントネーションに慣れることは、後々の英会話力にも直結してきます。

すららでは、ただ音声を聞くだけでなく、その内容を理解するための設問や確認も組み込まれているので、「聞き流し」で終わってしまうこともありません。

英語の耳を育てたいと思っている方には、ぜひ体験してみてほしいポイントです。

音読チェックでスピーキング練習ができる

英語のスピーキング力を高めるためには、「自分で声に出して話す」ことがとても大切ですが、すららではその練習がしっかりできるようになっています。

授業の中に音読チェックの仕組みがあり、ネイティブの音声を真似して発音したり、文章を声に出して読んだりする練習が取り入れられているのです。

一人で発音の練習をしても合っているのか不安になりがちですが、すららではその点もカバーしてくれていて、繰り返し聞いたり、練習したりすることで少しずつ自信がついてきます。

最初は恥ずかしがっていた子どもでも、徐々に声が出せるようになったという声も多く、家庭にいながらスピーキングの土台をしっかり作れるのが嬉しいですね。

単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ

英語の単語や文法と聞くと、「難しそう」「覚えるのが大変」といったイメージを持つ子どもも少なくありません。

でも、すららの英語授業では、こうした部分もアニメーションを使って丁寧に解説してくれるので、とても理解しやすい構成になっています。

たとえば、「be動詞」や「過去形」といった文法の仕組みをキャラクターが噛み砕いて説明してくれたり、実際の会話での使い方をアニメのやり取りで見せてくれたりと、視覚と耳の両方から理解を助けてくれます。

英検のような試験に必要な単語力や文法力も、自然な形で身についていくので、英検対策として利用している家庭も多いです。

机に向かっての暗記が苦手な子でも、楽しみながら英語に触れられるのは大きな強みですね。

ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由

すららの料金体系は、他の学習サービスと比べてもとてもユニークです。

なんと1つの契約で、兄弟姉妹も一緒に利用できるんです。

通常、子どもが複数いる家庭では、人数分の受講料が必要になることが多いのですが、すららではその必要がありません。

これ、実はかなりありがたいポイントなんですよね。

また、途中で科目を追加したいときも、柔軟に対応できる仕組みになっているので、「最初は算数だけだったけど、国語もやってみたい」という時にも安心です。

こうした自由度の高い設計が、無理のない形で家庭学習を続けられる理由の一つになっています。

コストパフォーマンスが良く、家族全体で学びを支えやすいのは、日々の暮らしの中でとても助かる点だと感じます。

1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)

すららの料金プランが家庭にやさしいと感じる最大の理由が、「1契約で兄弟利用ができる」という点です。

多くの学習サービスでは、子ども1人ごとに契約が必要で、人数が増えるほど負担も大きくなってしまいがちですが、すららでは同じアカウント内で兄弟姉妹が一緒に使えるんです。

しかも、人数分の追加料金はかからないというのは、なかなか見かけない魅力的な仕組みですよね。

たとえば、年の近い兄弟がそれぞれの学年に合わせて学習できたり、兄妹で得意・不得意が違っても、同じ教材の中で自分に合ったレベルで進められるので、とても便利です。

「1契約=1人分」という常識にとらわれない、家族みんなに優しい設計だと感じます。

小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい

実際に、すららを利用しているご家庭の中には、「小学生の兄と中学生の妹が一緒に使っています」というケースもたくさんあります。

それぞれ学年も学習内容も違うのに、同じ契約の中で自分のレベルに合った教材が使えるというのは、本当にコストパフォーマンスが高いと思います。

それぞれの子どもに合わせて無学年式のカリキュラムが提供されるため、学年が異なっていても問題なく使い分けられます。

保護者としても、複数人分の教材を揃える手間もコストも省けて、家計にもやさしいですよね。

兄弟姉妹が一緒にすららで勉強している姿を見ると、家庭の学習環境そのものがグッと前向きになるはずです。

科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない

すららのもうひとつの良心的なポイントが、「必要な科目だけを選んで契約できる」という柔軟さです。

たとえば、「算数と国語だけを使いたい」「英語はまだ不要かな」といった家庭ごとのニーズに合わせて、科目ごとに追加や削除ができるんです。

これにより、使わない教材にまでお金をかけてしまうという無駄を防ぐことができるのが嬉しいですよね。

しかも、途中で「やっぱり英語も始めたい」というときにも、スムーズに科目追加ができるので、その時々の子どもの学習状況に合わせてカスタマイズしやすくなっています。

家庭ごとのペースや予算に合わせた使い方ができる点でも、すららはとても柔軟でありがたいサービスです。

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて

インターネット上で「すらら うざい」というキーワードを見かけて、ちょっと不安に感じた方もいるかもしれません。

でも実際には、すららは多くのご家庭に選ばれている人気の家庭用学習教材です。

ではなぜ、そんな声が出てくるのでしょうか?それは、すららが他の教材とは違って“人のサポート”がしっかりある分、「管理されている」と感じることもあるからかもしれません。

けれど、見方を変えれば、そこがすららの大きなメリットでもあるのです。

今回は、他のタブレット学習にはない、すららならではの魅力をいくつかご紹介していきたいと思います。

特に、学習が続かない、子ども一人では不安…という方には、きっと役立つ情報になると思います。

メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある

家庭学習を始めると、どうしても保護者が「見てあげなきゃ」「声かけしなきゃ」と頑張りすぎてしまうことってありますよね。

すららでは、そうした保護者の負担を軽くしてくれる存在として、「すららコーチ」という対人サポートがついています。

このコーチが、子どもの学習状況をチェックし、学習計画を立て、必要に応じて励ましのメッセージまで送ってくれるんです。

一般的なタブレット学習では、画面越しに学ぶだけで終わってしまうことも多いですが、すららには“人が見てくれている”という安心感があります。

それは子どもにとっても「自分の努力をちゃんと誰かが見てくれている」というモチベーションにつながり、学習を継続しやすくなるんですよね。

保護者としても、必要以上に手をかけずに済むので、ストレスを感じずに見守ることができます。

すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる

すららの大きな魅力のひとつが、「すららコーチ」と呼ばれるプロの学習サポーターがついていることです。

タブレット学習というと「結局は一人でやらないといけないのでは?」と心配する方も多いかもしれませんが、すららではコーチが学習の進捗をしっかり管理し、適切なサポートをしてくれるので、つまずいても放置されることがありません。

特に、自己管理がまだ難しい子どもにとっては、「誰かが見てくれている」「サポートしてくれる人がいる」という安心感があることは、とても大きなポイントです。

学習習慣を定着させるためには「継続」が大事ですが、コーチのフォローがあることで、モチベーションを保ちながら続けやすくなるんです。

親が「ちゃんとやっているかな?」と不安にならなくても、すららコーチがしっかりチェックしてくれるので、見守る側としても負担が軽くなるのが嬉しいですね。

コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる

「どの教科をどのくらい勉強すればいいのか」「苦手な単元はどこから復習すればいいのか」など、学習計画を立てるのは意外と大変なものです。

でも、すららなら、その計画をプロのコーチが子どもに合わせて作成してくれるので、家庭で細かく調整する必要がありません。

例えば、「算数の計算は得意だから先取りして進めたい」「国語の読解は苦手だから少しずつ丁寧に進めたい」といった個々の特性に合わせた学習スケジュールを組んでくれます。

無理なく続けられる計画を立ててもらえるので、勉強が負担になりすぎることなく、子ども自身も安心して取り組むことができます。

また、学習計画は一度作ったら終わりではなく、進捗状況に応じて柔軟に調整してもらえるのも嬉しいポイントです。

予定通りに進まなくても、その時の状況に合わせてコーチが調整してくれるので、「遅れてしまった」「ついていけない」といった焦りを感じることなく、自分のペースで学習を続けることができます。

メリット2・不登校・発達障害対応に特化している

すららは、一般的なタブレット学習とは異なり、不登校の子どもや発達障害のある子どもにも対応した設計になっています。

「学校に行けない間、学習の遅れが心配」「集団学習が苦手で、授業についていけない」といった悩みを抱える家庭にとって、すららはとても心強い学習ツールです。

不登校の子どもにとって、学校のカリキュラムに縛られず、自分のペースで学べる環境があることは大きなメリットです。

すららでは、無学年式の学習システムが採用されているため、学年に関係なく「わからないところに戻る」「得意なところは先に進む」といった柔軟な学習が可能です。

これにより、学校の授業についていけないという不安を感じることなく、自分のペースで学びを進めることができます。

また、発達障害の子どもにとって、学習の進め方や環境の影響はとても大きなものです。

すららは視覚的にわかりやすいアニメーションを使った授業や、AIが学習のつまずきを解析して適切な復習を提案してくれる機能があり、一人ひとりの特性に合わせた学び方ができます。

「一斉授業についていくのが難しい」「集中が続きにくい」という子どもでも、すららなら安心して取り組める工夫がたくさん詰まっています。

不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある

すららは、ただのオンライン教材ではなく、不登校や発達障害の子どもたちにも適した学習ツールとして、文部科学省からも評価されています。

実際に、文科省推薦の教材として自治体や学校で採用されている実績があり、多くの教育現場で活用されているんです。

これは、すららが単なる学習コンテンツの提供にとどまらず、個々の子どもの学習スタイルに合わせた柔軟なサポートを行っていることの証でもあります。

発達特性のある子どもや、学校に通いにくい子どもが安心して学べるように作られたカリキュラムだからこそ、多くの専門家からも信頼されているのですね。

家庭だけでなく、教育機関でも認められているという点は、保護者にとっても安心材料になるのではないでしょうか。

不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い

すららを活用することで、不登校の子どもが「出席扱い」と認められるケースが増えています。

これは、文部科学省のガイドラインに基づき、すららでの学習が「適切な学習活動」として評価されているためです。

学校に行けない期間が長くなると、どうしても学習の遅れや進級への不安が出てきますが、すららを使って自宅で学びを継続している場合、それが出席と同じ扱いになることで、進級への影響を最小限に抑えることができます。

実際に、すららを導入している自治体や学校では「すららで一定の学習時間を確保していれば出席扱いとする」という方針を採用しているところも増えています。

このような制度があることで、無理に学校に通わなくても、安心して学習を続けることができるのは、子どもにとっても保護者にとっても大きな支えになるはずです。

ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる

発達障害のある子どもにとって、一般的な学校の授業や教材では学びづらいことも多いですよね。

すららは、そうした子どもたちが無理なく学習を進められるよう、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)などの特性に合わせたカリキュラムやサポートが用意されています。

例えば、ASDの子どもには、視覚的に整理されたアニメーションを使った説明がわかりやすく、ADHDの子どもには、短いセッションごとに達成感を得られるような構成が取り入れられています。

また、LDの子どもに対しては、文字情報だけでなく音声や動画を活用することで、多感覚的に学べるよう工夫されています。

さらに、すららコーチのサポートがあることで、「どのペースで進めるのが良いか」「どこにつまずきやすいか」といった点を個別にフォローしてもらえるのも安心です。

発達特性を理解したうえで学習計画を立ててくれるので、一人ひとりに合った学び方で無理なく続けられます。

メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる

すららの特徴のひとつが、学年の枠を超えた「無学年学習」です。

通常の教材では、「この学年の範囲を学ぶ」と決まっていることが多いですが、すららでは、理解度に応じて自由に前の学年の内容に戻ったり、先の学年の内容に進んだりすることができるんです。

たとえば、「算数は得意だからどんどん先取りしたいけれど、国語は苦手だから小学校の基礎から復習したい」といった学習スタイルが可能になります。

学校の授業では、どうしても一律のスピードで進むため、理解が追いつかないまま次の単元に進んでしまうことがありますが、すららなら自分のペースでしっかり学べるので、苦手を克服しやすくなります。

また、不登校の期間が長くなってしまった子どもにとっても、無学年式の学習ができることで「学び直し」がしやすくなります。

学年に縛られず、自分が今必要な学習を進められることで、勉強に対するプレッシャーを減らし、少しずつ自信を取り戻すきっかけにもなるんですよね。

このように、すららの無学年学習は、学習の遅れが気になる子にも、得意な教科を伸ばしたい子にも、どちらにとっても大きなメリットがある仕組みになっています。

学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる

すららの「無学年学習」の魅力は、学年に縛られずに自由に学習を進められる点にあります。

学校の授業では「この学年ではここまで」と決められていますが、すららでは得意な科目はどんどん先取りし、苦手な科目は必要なところまでさかのぼって学び直すことができます。

例えば、算数が得意な子なら、小学生のうちに中学生レベルの内容にチャレンジすることも可能です。

一方で、国語の読解が苦手な子なら、小学校低学年の基礎からじっくり復習し、無理なくレベルアップすることができます。

このように、一人ひとりの理解度やペースに合わせて学習を進められるため、「勉強についていけない」「簡単すぎてつまらない」といったストレスを感じることなく、自分に合った学び方ができるのがポイントです。

また、学年を超えて学習できることで、学校の進度に関係なく、子どもが自信を持って学べる環境を作れるのもすららの大きな強みです。

発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント

発達障害のある子どもにとって、学校の授業のスピードに合わせるのは大きな負担になることがあります。

「まだ理解できていないのに、次の単元に進んでしまう」「つまずいたところをそのままにしてしまう」といった経験をしたことがある子も多いのではないでしょうか。

すららでは、無理に授業の流れについていく必要がなく、苦手な単元に戻ってじっくり理解を深めることができます。

たとえば、算数の文章問題が苦手な場合、計算の基礎や文章の読み取りからしっかり学び直すことで、根本的な理解をサポートしてくれるんです。

これにより、「わからないまま進んでしまって、どんどん苦手が増える」といった負のループを防ぐことができます。

さらに、すららコーチが学習の進め方を個別にサポートしてくれるため、「どこでつまずいているのか」「どこまで戻るのが適切か」を適切に判断し、無理なくマイペースに学習できる環境を作ることができます。

発達特性に配慮しながら、子どもが自信を持って学べるよう工夫されているのが、すららの大きな特徴です。

メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密

すららの学習サポートは、ただのオンライン教材とは違い、AI診断と対人コーチングを組み合わせた精密な学習設計が特徴です。

これにより、「どこが苦手なのか」「どんな学習スタイルが合っているのか」を細かく分析し、一人ひとりに最適な学習プランを提供してくれるんです。

AI診断では、子どもの解答データをもとに、理解度や苦手なポイントをリアルタイムで分析します。

たとえば、算数の問題でミスが多い場合、その原因が「計算ミス」なのか「文章の読み取りが苦手なのか」まで細かく判別し、適切な復習を提案してくれるのがすららの強みです。

これにより、単に「間違えたからやり直す」のではなく、「どうして間違えたのか」をしっかり理解しながら学びを深めていくことができます。

さらに、すららコーチによる対人サポートが加わることで、AIだけでは補えない細やかな学習計画の調整や、モチベーション管理もサポートしてもらえます。

勉強が苦手な子でも、コーチの励ましやアドバイスがあることで、「続けられる」「頑張れる」という気持ちを維持しやすくなりますよね。

このように、AIによる分析と、対人の温かいサポートを組み合わせることで、精密かつ柔軟な学習設計ができるのが、すららならではのメリットです。

AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント

すららの学習サポートの最大の特徴は、AIによる分析と人間のコーチによるサポートを組み合わせた「Wサポート」があることです。

最近ではAIを活用した学習教材が増えてきていますが、AIだけではどうしてもフォローしきれない部分がありますよね。

すららでは、AIが子どもの理解度をデータとして分析し、その結果をもとに人間のコーチが学習計画を調整してくれるので、機械的な学習に頼るだけでなく、より細やかなフォローが可能になります。

たとえば、AIが「計算問題のミスが多い」と判断した場合、人間のコーチがその背景を分析し、「計算の基礎を復習した方がいいのか」「問題の読み取りを強化するべきか」といった判断をしてくれます。

ただ間違いを指摘するだけではなく、「どうすれば解決できるか」まで考えてくれるのが、すららの大きな強みなんです。

このように、AIの技術と人のサポートを組み合わせることで、個々の学習状況に合わせた最適なフォローができるのは、すららならではのポイントです。

AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる

AIによる学習分析は非常に便利ですが、どうしても機械的な判断だけではフォローしきれない部分があります。

たとえば、「なぜ間違えたのか」「やる気が下がっている原因は何か」といった、子ども一人ひとりの状況を細かく把握するのはAIだけでは難しいですよね。

そこで活躍するのが、すららの「すららコーチ」です。

すららコーチは、学習の進捗だけでなく、子どものモチベーションや得意・苦手の傾向まで総合的に見ながら、学習計画を柔軟に調整してくれます。

「最近、ミスが増えているけれど、疲れているのかもしれない」「モチベーションが下がっているから、少し簡単な問題からやり直して自信をつけさせよう」といった細やかな対応ができるのは、人間のコーチが関わっているからこそなんです。

AIだけではカバーしきれない部分を、コーチがしっかりフォローしてくれるからこそ、すららは「一人で学習するのが苦手な子」や「親のサポートが難しい家庭」にとっても続けやすい教材になっています。

子どもが学習につまずいたときに、ただAIが問題を出し直すだけでなく、人の目による適切なサポートが受けられるのは、大きな安心材料ですよね。

メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる

タブレット学習というと、「紙に書く機会が減るから、記述力が身につかないのでは?」と心配する方もいるかもしれません。

でも、すららでは、すべてデジタル学習でありながら、しっかりと「記述力」も鍛えられる工夫がされているんです。

そのひとつが、「考えを文章で表現する問題」が多く組み込まれている点です。

すららでは、単に選択肢を選ぶだけの問題だけでなく、自分で文章を組み立てて答える問題が豊富に用意されています。

たとえば、国語の記述問題では、「なぜその答えになるのかを説明する」形式の問題が出題されるため、文章を書く力が自然と鍛えられるようになっています。

また、AIが記述式の解答を分析し、適切なフィードバックを返してくれるため、ただ書くだけで終わるのではなく、「どうすればもっと伝わりやすくなるか」まで学べるのもポイントです。

紙に書くのと同じように、しっかりと考えて文章を組み立てる力を養うことができるので、「タブレット学習=書く力が身につかない」という心配をする必要はありません。

このように、すららはデジタル学習の利便性を活かしながら、記述力も鍛えられるバランスの取れた教材になっています。

「タブレット学習だと、書く力が落ちるのでは?」と不安に感じていた方も、すららなら安心して取り組めるはずです。

「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム

すららの学習では、「論理的に書く力」や「説明する力」を伸ばすことに重点が置かれています。

ただ問題の答えを選ぶだけではなく、「なぜその答えになるのか」を言葉で表現するトレーニングが豊富に含まれているのが特徴です。

特に国語の問題では、「この登場人物の気持ちを説明しなさい」「この文章の要点をまとめなさい」といった記述問題が出題され、単に正解を選ぶだけではなく、自分の言葉で説明することが求められます。

こうした学習を続けることで、論理的に物事を整理し、相手に伝える力が身についていきます。

また、すららのカリキュラムは、国語だけでなく他の教科でも「説明する力」を養う工夫がされています。

たとえば、算数では「どのように考えてこの答えにたどり着いたか」を文章で表現する問題があり、社会や理科では「学んだ内容を自分の言葉でまとめる」課題が取り入れられています。

こうしたトレーニングを重ねることで、単なる暗記ではなく、理解したことをしっかり言語化できる力が育っていくのです。

読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい

タブレット学習の多くは、選択式の問題が中心で、「記述力」を鍛える要素が少ないものが一般的です。

しかし、すららではデジタル教材でありながら、読解力と記述力をバランスよく伸ばせるカリキュラムが組まれています。

通常、記述のトレーニングというと、紙と鉛筆を使って書くことが多いですが、すららではデジタル上で文章を書くトレーニングができるため、紙を用意する手間がなく、すぐに学習を進められます。

また、AIが記述内容を分析し、適切なフィードバックを返してくれるため、書いた内容を見直しながら改善していくことが可能です。

特に、国語の読解問題では「文章を要約する」「筆者の意見をまとめる」といった問題が出題され、読み取る力と書く力の両方をバランスよく伸ばせるようになっています。

さらに、デジタルならではの強みとして、「自分が書いた答えをすぐに見直せる」「過去の解答と比較して成長を実感しやすい」といったメリットもあります。

デジタル教材でありながら、紙の学習と同じレベルで記述の練習ができる教材は少ないため、すららは貴重な存在だといえます。

メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい

家庭学習を続けていると、「一時的に学習を休んでしまった」「しばらく使っていなかったけれど、また再開したい」といった状況になることがありますよね。

すららの良いところは、こうした「学習の中断」があっても、スムーズに再開しやすい点にあります。

一般的な学習塾や通信教材では、一度休んでしまうとカリキュラムについていけなくなり、「今さら戻っても遅いかも…」と感じてしまうことが多いですが、すららは無学年式なので、どこからでも学習を再開することができます。

途中でブランクがあっても、復習したい単元からやり直すことができるため、「再スタートが難しい」と感じることがありません。

また、すららコーチが学習の進み具合を把握してくれているため、「どこから再開すればいいのか」が明確になるのもポイントです。

いきなり難しいところから始めるのではなく、少しずつペースを取り戻しながら進めていくことができるので、「久しぶりだから不安…」という気持ちを軽減しながら学習を続けることができます。

このように、すららは「途中でやめても、またいつでも戻れる」柔軟な学習スタイルが特徴です。

忙しい時期があっても無理なく再開できる仕組みになっているので、継続しやすいのが大きな魅力ですね。

すららは一時中断→復帰が簡単にできる

すららの学習システムは、一度学習を中断しても、スムーズに再開できる仕組みになっています。

タブレット学習やオンライン教材の中には、一度やめると「どこまで進んだかわからなくなる」「前回の内容を思い出せず、やり直しに時間がかかる」といった不安を感じるものもありますよね。

でも、すららでは、学習の進捗データがしっかり管理されているため、再開するときも自分に合ったペースですぐに学習を始めることができます。

たとえば、しばらく勉強から離れていた場合でも、すららコーチが「どの単元から復習すればいいか」「どのレベルの問題から再開するとスムーズか」を判断してくれるので、「久しぶりだから何をすればいいかわからない…」と悩むことがありません。

こうした柔軟な学習環境があることで、学習に波がある子どもでも、自分のペースで無理なく続けることができます。

不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要

不登校の子どもや発達障害のある子どもは、日によって集中できる日もあれば、どうしても勉強に向き合えない日があることも少なくありません。

そのため、「毎日決まったペースで学習を続けなければならない」というプレッシャーがあると、かえってストレスになってしまうこともあります。

すららの大きな強みは、「やれるときにやる」「休みたいときは休む」といった自由な学習スタイルを選べることです。

無理にスケジュール通りに進める必要がなく、「今日は少しだけ」「しばらく休んで、またやる気が出たら再開」といった形で、自分の気持ちに合わせて学習を進められるのがポイントです。

また、一時的に休んでしまった場合でも、すららコーチが適切なタイミングでフォローを入れてくれるため、「もう遅れすぎて追いつけないかも…」と感じることなく、自然な流れで学習を再開できるんです。

子どもの状態に合わせて無理なく学習を進められる環境が整っているのは、すららならではの大きなメリットです。

メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある

すららは、学習教材としての機能だけでなく、不登校の子どもに対する「出席認定」の対象としても多くの学校や自治体で採用されています。

これは、文部科学省の方針に基づき、「適切な学習活動が行われている場合、学校に登校していなくても出席扱いとできる」という制度を活用したものです。

実際に、すららを活用することで出席認定を受けたケースは全国で増えており、多くの教育委員会とも連携している実績があります。

学校に通えない期間が長くなると、学習の遅れだけでなく「進級できるのか」「高校進学に影響が出るのではないか」といった不安を抱えるご家庭も多いですが、すららを活用することで、そうした不安を軽減することができます。

また、すららの学習データは記録が残るため、学校や教育委員会に対して「これだけの学習時間を確保している」「この範囲まで勉強が進んでいる」と証明しやすいのもポイントです。

単なる家庭学習ではなく、正式な学習ツールとしての認定を受けられる可能性が高いため、不登校の子どもにとっても安心して続けられる環境が整っています。

すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数

すららを活用していることで、「出席扱い」として学校から正式に認められるケースが全国的に増えています。

これは、文部科学省が示すガイドラインに基づいて、家庭などで適切な学習活動が継続されている場合は、学校に登校していなくても出席とみなすことができる、という制度があるからです。

すららでは、学習の記録や進捗がデジタルでしっかり管理されているため、学校側に「どれだけ学習したか」を明確に報告することができます。

また、教材としての信頼性も高く、教育機関からの評価も得ているため、保護者が学校に相談した際にも話が通りやすくなっているんです。

「出席扱いになるか不安…」という方でも、実際にすららを導入してからスムーズに認定されたケースが多く、進級や進学への不安を和らげる助けとなっています。

家庭学習を出席とみなしてもらえることは、子どもの自己肯定感にもつながりますし、何よりも「学び続けている」という実感を持ちやすくなるのが大きなメリットです。

不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは

すららが不登校支援教材として高く評価されている理由のひとつに、学校や医療機関と連携した支援体制があることが挙げられます。

一般的な家庭用学習教材は、個人の利用にとどまることが多いのですが、すららは教育現場や病院と連携しながら子どもの学びを支える体制を整えている、非常に珍しい存在です。

たとえば、学校に通えない子どもが病院で療養している場合でも、すららを使って学習を継続することで、出席扱いや学習保障が認められるケースがあります。

また、学校側と連携して「どの範囲まで進んでいるか」「どこでつまずいているか」といった情報を共有することで、復学後のサポートにもつながりやすくなるのです。

保護者だけでなく、学校の先生や医療スタッフと一緒に子どもの学習環境を整えられるという点は、他の教材にはない大きな特徴です。

すららは、単なるオンライン教材にとどまらず、子どもの未来を多方面から支えるためのツールとして、多くの家庭から信頼を得ています。

【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します

「すらら」と検索すると、「うざい」といったネガティブなワードが出てくることがあります。

それを見て不安になる方もいるかもしれませんが、実際には多くの家庭で高く評価されている学習サービスであり、特に不登校や発達障害の子どもたちに向けたサポート体制が充実している教材です。

とはいえ、どんなに優れた教材でも、使う人によって感じ方はさまざまです。

「うざい」と感じる背景には、すららの“熱心なサポート”が影響しているケースもあるようです。

ここでは、すららを実際に利用した人が「ちょっと合わないかも…」と感じるきっかけになりやすいポイント、つまりデメリットとされる部分についても、あらかじめ知っておきましょう。

理解した上で使い始めることで、「思っていたのと違った」というミスマッチを減らすことができます。

原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある

すららの魅力のひとつは、専任の「すららコーチ」が学習状況を見守り、学習の進め方についてアドバイスをしてくれる点です。

しかし、そのサポートが手厚いがゆえに、「ちょっと連絡が多すぎるかも…」「もっと自分のペースでやりたいのに」と感じてしまう方もいるようです。

たとえば、LINEやメールで定期的に送られてくる学習の進捗確認や、リマインドの連絡。

やる気があるときには励ましになりますが、少し疲れているときや子どもが気分が乗らないときには、「追い立てられている感じがしてプレッシャーになる」と感じることもあるかもしれません。

ただ、これらのサポートは「連絡頻度を調整してほしい」とお願いすれば、柔軟に対応してもらえる場合が多いです。

サポートの密度が高いのは、子どもの学習をなんとか続けさせたいというすらら側の思いからくるもの。

必要に応じてうまく距離感を調整していくことで、ストレスなく学習を続けられる環境が整っていきます。

自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある

すららは「学習の習慣がついていない子」や「一人での学習が苦手な子」にとっては非常に心強い教材ですが、反対に「自分のペースで静かに進めたい」「誰にも干渉されずにやりたい」と感じるタイプの子には、少し合わないこともあるかもしれません。

すららコーチは、学習の進捗に応じてアドバイスや声かけをしてくれるため、「今はそっとしておいてほしい」と感じているタイミングでも連絡が届くことがあります。

もちろん、これは学習の継続をサポートするための前向きなフォローではあるのですが、自分の世界でコツコツやりたい子にとっては、そのやりとり自体がストレスになることもあるのです。

すららは、声かけや支援が苦にならないタイプの子には非常に効果的なツールですが、「構われすぎるとやる気が下がる」という子にとっては、最初にサポートのスタンスを調整してもらうなど、工夫が必要になってくるかもしれません。

原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある

すららは、子どもが一人でも学習を継続できるように、AIによるつまずきの解析や、すららコーチの声かけなど、サポートが非常に手厚く設計されています。

ただ、この「見守られている」「管理されている」という仕組みが、人によっては「やらされている感覚」につながってしまうこともあります。

たとえば、学習の進捗が遅れているときにリマインドのメッセージが届いたり、「この単元はもう一度復習しましょう」と提案されたりすることで、素直に受け取れる子は「ありがたいサポート」と感じますが、少しプレッシャーに敏感な子だと「監視されているみたい」と感じてしまうこともあるようです。

もちろん、こうしたサポートは強制ではなく、あくまで「継続を助けるための仕組み」なのですが、特に勉強に対して苦手意識のある子や、自己主張が強い子の場合は、保護者がその子の性格に合わせて使い方を調整してあげることが大切です。

サポートが「励まし」になるか「負担」になるかは、受け取り方次第。

必要に応じて、声かけの頻度を調整してもらったり、目標設定を一緒にゆるめにするなど、無理のない学習環境を作ることで、ストレスを軽減しやすくなります。

自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある

すららでは、AIが学習の進捗や理解度を自動で解析し、それに基づいて最適な学習計画を提案してくれる仕組みがあります。

効率的に苦手を克服し、無駄のない学びを実現するという意味では非常に便利な機能ですが、子どもによっては「自分で決めたいのに勝手に決められる感じがイヤ」と感じてしまうこともあるようです。

特に、自分のペースで自由に学習したいと考えている子や、強制されることに抵抗感を持ちやすいタイプの子にとっては、「この順番で進めなきゃいけないの?」「なんだか予定を押しつけられているように感じる」といった不満につながることも。

もちろん、AIによる提案は絶対ではなく、柔軟に調整できるのですが、システムに従う前提で進む印象があるため、少し窮屈に感じてしまうケースもあるのです。

そのため、最初に保護者やコーチと一緒に「無理のない範囲で使ってみよう」「全部やらなくてもいいんだよ」というスタンスを共有しておくと、子ども自身もプレッシャーを感じにくく、より前向きに取り組めるようになります。

原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある

すららの授業では、アニメーションのキャラクターたちが登場し、学習の進行をサポートしてくれます。

明るく元気なキャラクターが対話形式で説明してくれるため、小学生や勉強が苦手な子にとってはとても親しみやすく、楽しく学べる工夫がされています。

ただ一方で、ある程度年齢が上がった子や、落ち着いた雰囲気で勉強したい子にとっては、「キャラが子どもっぽくて集中できない」「話し方がくどく感じる」といった声も一部あるようです。

特に中学生の中でも、性格的に大人びた子や、効率よく学びたいタイプの子には、このアニメ調のナビゲーションが合わないと感じることがあります。

もちろん、すららのキャラクターは学年や教科ごとにある程度変化があり、内容も学年に合わせてレベルアップするようになっていますが、それでも「テンポがゆっくりすぎる」と感じる子には、少しもどかしい部分があるかもしれません。

この場合も、最初に「楽しく学ぶための工夫なんだよ」と説明したり、「気になるところは早送りしてOKだよ」と伝えたりすることで、ストレスを感じずに使えるようになります。

教材との相性は人それぞれなので、無理に全てに合わせようとせず、部分的に取り入れるなど、柔軟な使い方ができるとより効果的です。

高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある

すららのキャラクターは、子どもたちが飽きずに楽しく学べるように工夫されており、特に低学年や学習への苦手意識が強い子にとっては、「話しかけてくれる先生」のような存在として好評です。

優しい口調でわかりやすく説明してくれるスタイルは、学習のハードルを下げてくれるという意味でとても有効です。

ただ一方で、小学校高学年や中学生、特に思春期の子どもたちになると、このキャラクターの存在が少し“子どもっぽく”感じられてしまうことがあります。

「いちいち話しかけてこなくていいのに」「テンションが高すぎて逆に集中できない」といった声が出るのも、年齢や性格の違いによる自然な反応といえるかもしれません。

すららのキャラクターやナビゲーションは、親しみやすさを重視して作られていますが、年齢が上がるにつれて「もう少し静かに進めたい」と思うようになる子も出てくるのは当然のこと。

そんなときは、保護者が「必要なところだけ活用していいよ」と声をかけてあげることで、本人のペースで無理なく使えるようになります。

すべてを真面目に受け止めすぎず、適度な距離感で使うのがコツかもしれません。

原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる

すららは、資料請求や体験申し込みをしたあとにサポート体制が整っており、コールセンターやメールを通じてフォローの連絡が入ることがあります。

これは「学習をスタートするか迷っている方に、必要な情報を届けたい」という意図からくるものですが、タイミングや頻度によっては「ちょっと連絡が多いな」と感じる方もいるようです。

たとえば、まだ検討中の段階で何度も電話がかかってきたり、メールでの案内が続いたりすると、「営業っぽくて苦手」「ゆっくり自分で決めたいのに急かされている感じがする」といった印象を持たれてしまうこともあるようです。

もちろん、すらら側としては親切心やサポートの一環として行っているものですが、過度に感じる場合は「今は検討中なので、連絡は控えてほしい」と一言伝えれば、無理に続けられることはありません。

必要な人にとってはありがたいサポートでも、人によってはプレッシャーになってしまうこともあるため、こういった部分も“合う・合わない”の差が出やすいところかもしれません。

営業というより「親身な提案」ととらえることもできますが、ペースを大切にしたい方は、連絡の頻度をあらかじめ相談しておくと安心です。

「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある

すららは、体験申込みや資料請求をしたあと、サポートの一環としてメールや電話で連絡をしてくれることがあります。

丁寧なフォロー体制が整っている証でもありますが、その「連絡の頻度」が気になる人にとっては、少し過剰に感じられることもあるようです。

実際、SNSなどでは「しつこい」「営業っぽい」「勝手にかかってきた」などの投稿を目にすることもありますが、これは感じ方の違いによるもの。

自分で調べてゆっくり考えたい人にとっては、たとえ親切心であっても「押しが強い」と感じられてしまうのかもしれません。

ただ、こうした連絡は「控えてほしい」と希望を伝えることで対応してもらえるケースがほとんどです。

もともとすらら側も無理に入会をすすめるようなスタンスではないので、連絡が気になる方は最初に希望をはっきり伝えることで、ストレスを減らしやすくなります。

SNS上の評価には偏りもあるため、実際には冷静に対応できるケースが多いと感じます。

原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある

すららは、無学年式・AIサポート・コーチによる個別支援など、非常に充実した機能を備えた学習サービスです。

その分、料金は他の一般的なタブレット教材や通信教育と比べてやや高めに感じられることもあります。

「これだけ払って、本当に成果が出るのかな?」と不安になる保護者の声も少なくありません。

特に「すららコーチがついているから安心」と思って任せたものの、子どもがなかなか一人で取り組めなかったり、学習の定着に時間がかかる場合、「期待していたほどの効果が出ていないかも…」と感じてしまうことがあります。

すららは、ある程度“継続する姿勢”があって初めて効果を実感できる仕組みなので、「やる気がない」「継続が難しい」状態だと、費用に対する納得感が持ちにくくなるのかもしれません。

もちろん、サポート体制が整っているので、親子でうまく活用すれば十分に価値のある内容ではありますが、「完全に放っておいても成果が出る」というよりは、「伴走しながら少しずつ成果を伸ばしていく」イメージで考えると、納得しやすくなるかもしれません。

子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる

すららは、子どもが自分のペースで取り組めるように設計された教材ですが、実際には「子どもが一人ではなかなか取り組んでくれない」という声もあります。

特に勉強への苦手意識が強い子や、集中力が続かない子の場合、「教材は素晴らしいけれど、本人がやらないと意味がない」と感じてしまう保護者も少なくありません。

すららは、つまずきをAIが解析したり、コーチが声かけをしてくれたりとサポートは万全ですが、やはり最初は子ども自身が“机に向かうきっかけ”を持つことが必要です。

「放っておいても勝手に学んでくれる」というタイプの教材ではないため、保護者のフォローがゼロで済むわけではないんですよね。

そのため、最初の数週間は「一緒に学習時間を決める」「保護者が進捗を見守る」といった関わりがあると、子どもが学習に慣れやすくなります。

「やる気になれば効果は出るけど、そのやる気までのハードルが高い」と感じる保護者もいますが、そこを乗り越えるための仕組みもあるので、あきらめずに寄り添う姿勢がカギになってきます。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します

「すららはうざい」「すららは高い」といった言葉をSNSや口コミで見かけて、少し気になっている方もいるのではないでしょうか。

実際に使ってみたいと思っても、料金体系がわかりにくかったり、内容と価格が見合っているのか判断しづらいという声もありますよね。

すららは、ただのタブレット教材ではなく、AIによるつまずき分析や、プロの学習コーチによるサポートなど、他の教材にはない機能が詰まったサービスです。

だからこそ、料金についてもしっかり理解してから納得して使いたいというのが本音だと思います。

この記事では、すららの料金プランについて丁寧にご紹介していきます。

「入学金っていくら?」「月額はいくらぐらい?」「兄弟で使うとどうなるの?」など、気になるポイントを順に見ていきましょう。

家庭の学習スタイルに合うかどうかを判断する参考になれば嬉しいです。

すらら家庭用タブレット教材の入学金について

すららを利用するにあたって、まず最初にかかるのが「入学金」です。

すららの入学金は基本的に一律ではなく、選ぶコースやキャンペーンの有無によって変動することがありますが、目安としては7,000円前後から1万数千円程度の範囲で設定されていることが多いです。

この入学金には、システム登録やアカウント発行、初期の学習計画の作成など、利用開始に必要な準備費用が含まれています。

最初に少しまとまった費用がかかる印象はあるかもしれませんが、一度支払えば基本的には更新料などの追加負担はないため、「初期投資」として考えると納得感のある範囲ともいえます。

また、時期によっては入学金が無料または割引になるキャンペーンが実施されていることもあるため、申し込み前に公式サイトをチェックしておくのがおすすめです。

教育サービスとしてはしっかりとサポートが付いてくるので、「サブスク型の塾」として捉えると、入学金も妥当な設定だと感じるご家庭も多いようです。

| コース名 | 入学金(税込) |

| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |

| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |

すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について

すららの料金プランの中で、多くの家庭に選ばれているのが「国語・算数(数学)・英語」の3教科セットです。

この基本コースは、小学生から中学生まで幅広い学年に対応しており、無学年式で自由に進められるのが魅力ですが、やはり気になるのはその月額料金ですよね。

3教科コースの月額料金は、おおよそ8,000円台から9,000円台で設定されていることが多く、キャンペーンのタイミングによっては若干の割引がある場合もあります。

他のオンライン教材と比べると「少し高めかな?」と感じるかもしれませんが、すららには専任コーチのサポートやAIによる学習分析などが含まれており、単なる「教材費」ではなく「指導料込み」の価格設定だと考えると、妥当な範囲だと受け取る方も多いです。

また、途中で教科の変更や追加も可能で、子どもの理解度や興味に合わせて柔軟に調整できる点も、月額制ならではのメリットです。

学習塾に通わせるよりは手頃で、自宅で完結できるという利便性もあり、実際に「塾の代わりにすららを選んだ」という家庭も少なくありません。

毎月支払いコースの料金

すららの月額料金は、支払い方法によって若干異なることがありますが、最も一般的なのが「毎月払い」のコースです。

このプランでは、契約の縛りがなく、1か月単位で利用できるのが特徴です。

料金は、3教科コースで税込約8,800円〜9,900円程度(時期やキャンペーンにより変動あり)が目安となっています。

この「毎月払い」は、まずは気軽に試してみたいという方や、「続けられるか不安だから一度様子を見てから決めたい」というご家庭にとって非常に使いやすい選択肢です。

学習スタイルが合うかどうかを実際に体験してから、長期利用を検討することもできるので、「試してみたいけど解約が面倒だったらイヤだな…」という不安も少なくて済みます。

一方で、半年払いや年払いなどの「まとめて支払い」コースに比べると、若干割高になる傾向があります。

そのため、子どもがしっかり続けられそうと感じた段階で、よりお得なプランへの変更を検討する家庭も多いです。

自動継続型なので、解約のタイミングには注意が必要ですが、自由度の高さと安心感のある料金設計は、初めてすららを使う方にも安心できるポイントといえます。

| コース名 | 月額 |

| 小中コース | 8,800円 |

| 中高コース | 8,800円 |

4ヵ月継続コースの料金

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |

すららには、毎月払いとは別に「4ヵ月継続コース」という選択肢も用意されています。

こちらは名前の通り、最低4ヵ月の継続を前提としたプランで、毎月払いよりも月額料金がお得に設定されているのが特徴です。

たとえば、3教科コースであれば月額約7,000円台から8,000円台に抑えられることもあり、長く続けたいご家庭には人気のあるプランとなっています。

このコースの魅力は、内容が変わらないまま料金が抑えられる点にあります。

AIの学習サポートやすららコーチによる個別フォローなど、サービスの質はそのまま。

お得に利用できるので、継続前提でじっくり取り組みたい方にはぴったりのプランです。

ただし、「途中解約はできるの?」という不安がある方もいるかもしれませんが、すららでは解約の手続きも比較的スムーズにできるため、大きなストレスになることは少ない印象です。

最初から本格的に取り組む意志がある場合は、毎月払いよりもこの継続プランを選ぶことで、無理なくコスパ良く学習を進められると思います。

すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について

すららの4教科コースは、国語・算数(数学)・理科・社会の全科目をカバーする充実したプランで、「家庭学習をトータルで任せたい」という方に特に選ばれています。

学校の教科書に沿った内容と、無学年式で自由に進められる構成が合わさっており、バランスよく力を伸ばせるのが特長です。

月額料金は、4教科でおおよそ9,800円〜10,800円程度(時期や契約条件によって変動あり)が目安となります。

3教科コースに比べて1,000円ほどの差で理科・社会も追加できるため、コストパフォーマンスは非常に高いといえるでしょう。

「塾に通わせる代わりに」「テスト対策も一括で」など、すらら一本で学習管理を完結させたいご家庭にはとてもおすすめのプランです。

特に中学生の場合、定期テストや入試を意識した学習が必要になってくる時期。

そうした場面でも、すららの4教科コースであれば、単元ごとの復習から苦手の分析、必要な問題の出題まで一通り対応できるため、家庭学習の不安を大きく減らすことができます。

子どもが自分のペースで学べることに加え、保護者も進捗をしっかり把握できる仕組みがあるので、安心感もひとしおです。

| コース名 | 月額 |

| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |

| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |

すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について

すららの中でも最も充実したプランが、5教科すべてに対応している「国語・算数(数学)・理科・社会・英語」コースです。

このコースは、小学生から中学生まで幅広い学年に対応しており、無学年式で自由に進められるのはもちろん、定期テストや高校受験を見据えた学習にも対応できる内容となっています。

5教科が一括で学べる教材は意外と少なく、さらにAIの学習分析やコーチの個別サポートが受けられる点を考えると、かなり内容が濃い構成です。

各教科ごとに学習のつまずきや得意・不得意を明確にできるので、まんべんなく力を伸ばしたいというご家庭には非常に心強い選択肢といえるでしょう。

料金としては、他のコースよりも高めではありますが、それに見合うサポート体制と教材内容がそろっており、「塾に通わせるよりは割安」「兄弟でも共有できるからコスパがいい」と評価する声も多く見られます。

毎月支払いコースの料金

5教科すべてが学べる「毎月支払いコース」の料金は、おおよそ月額10,000円台前半から中盤ほどで設定されていることが多いです。

具体的には、税込で10,978円〜12,100円程度が目安となっており、学年やキャンペーン内容、時期によっても若干前後します。

月々の出費として見ると、他のオンライン教材より高めに感じるかもしれませんが、すららの場合はこの金額にAIによる学習分析機能やすららコーチによる個別サポート、学習管理機能などがすべて含まれています。

単に教材を与えて終わりではなく、「継続できる仕組み」「わからないを放置しない仕組み」が含まれていると考えると、総合的な価値は高いと感じるご家庭も多いようです。

また、教材費や交通費のかかる塾と比べると、通塾なしで自宅から5教科すべてをカバーできるという利便性も大きな魅力です。

無理に教科を分けて契約する必要がないので、「苦手な教科も含めて全部しっかり学ばせたい」と思っている保護者の方には、非常に頼もしいプランです。

| コース名 | 月額 |

| 小学コース | 10,978円 |

| 中高コース | 10,978円 |

4ヵ月継続コースの料金

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |

すららの5教科コースには、毎月払いよりもお得に利用できる「4ヵ月継続コース」も用意されています。

このプランは、最低4ヵ月の継続が条件とはなりますが、その分、1ヶ月あたりの料金が少し割安に設定されているのが特徴です。

たとえば、通常の月額が約11,000円〜12,000円前後だとすると、4ヵ月継続コースでは月額換算で10,000円前後になることもあり、長期的に続けるつもりならこちらの方がコスパは良くなります。

このプランのメリットは、サポートやサービス内容はそのままに、費用だけが抑えられるという点です。

AIによる学習サポート、すららコーチの個別フォロー、5教科すべての無学年式教材など、内容はフルで活用できるので、「ちゃんと続けられそう」「この教材で学習習慣を定着させたい」と思っている方には非常におすすめです。

ただし、一度申し込むと途中解約ができない期間があるため、「まずは試してみたい」という段階ではなく、「本気で家庭学習に取り組む」と決めているご家庭向けのプランといえます。

費用を抑えつつ、5教科しっかり学ばせたいという方にはぴったりの選択肢です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します

「すららって本当に効果あるの?」「値段のわりに伸びないって声も聞くけど…」と感じている方もいるかもしれません。

ネット上では「うざい」というキーワードとともに、すららの勉強効果についても賛否両論の声が見られます。

ですが実際のところ、すららは学習効率を上げる工夫がしっかり詰まった教材であり、特に家庭学習がうまく定着しない子どもにとっては、かなり心強い存在となっています。

この記事では、すららの各コースの特徴や、どんな学び方ができるのかを詳しくご紹介していきます。

「教材選びに失敗したくない」「続けて効果が出るものを探している」という方にとって、リアルな判断材料になれば嬉しいです。

すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します

すららの3教科コースは、国語・算数(数学)・英語の基礎をバランスよく学べるコースとして、多くの家庭に選ばれています。

このコースの勉強効果が高いと言われている理由は、「無学年式の柔軟なカリキュラム」と「AIによるつまずき分析」、そして「対話型アニメーション授業」にあります。

まず、無学年式であることにより、得意な分野はどんどん先に進め、苦手な分野はじっくり戻って復習することができるため、知識の抜けを防ぐことができます。

とくに算数や英語のように、基礎が積み上がっていくタイプの教科では、この“戻れる仕組み”が非常に効果的です。

さらに、AIが学習のつまずきを分析し、どの単元をどれだけ理解しているかを細かくチェックしてくれるため、効率よく弱点補強ができるのもポイントです。

ただ問題を解くだけでなく、理解が不十分なところを見つけてくれるので、自然と「わかる」が増えていきます。

英語についても、リスニングやスピーキングといった実用的な力が身につくよう設計されており、「読む・聞く・話す」のバランスを重視した内容になっています。

アニメーションキャラによる対話形式で進む授業も、ただ受け身で見るだけではなく、自分の意見を答えたり声に出したりする場面があるため、能動的に学べるのが特徴です。

このように、すららの3教科コースは、ただ知識を詰め込むだけでなく、「理解する力」「考える力」「表現する力」を自然と育ててくれる内容になっており、勉強が苦手な子どもにも「わかる喜び」を与えてくれる教材です。

勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い

すららの3教科コースが持つ最大の強みのひとつは、「基礎力の定着が早い」という点です。

無学年式で、自分の理解度に応じてさかのぼったり先取りしたりできる構成だからこそ、「よくわからないまま進んでしまう」という状態になりにくいんです。

特に算数や英語のように、土台がしっかりしていないとつまずきやすい教科では、基礎からしっかり学び直せることがとても大切です。

すららでは、アニメーションを使った分かりやすい解説と、つまずきをAIが自動で検出してくれる仕組みがあるため、効率よく“本当にわかっていないところ”を重点的に学べます。

学校のように一律のペースで進むのではなく、その子の理解スピードに合わせて学べるからこそ、無理なく・自然に基礎力が定着していく感覚が持てるのが、すららの大きな魅力です。

勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる

すららは、ただ問題を解かせるだけの教材ではありません。

「できるようになった!」という体験から、「なぜそうなるのか」を理解し、最終的には応用へとつなげていく流れを自然に作ってくれる設計になっています。

そのポイントは、インタラクティブな授業とフィードバックの多さにあります。

問題に正解したとき、ただ丸がつくだけでなく、解説とともに「なぜその考え方が正しいのか」が提示されます。

また、間違えたときもその原因をAIが分析し、もう一度学ぶべきポイントを示してくれるため、「なんとなく正解した」「よくわからないけど進めた」という状態が減っていくんです。

これにより、学習時間が短くても内容が深く身につくようになり、集中力の続きにくい子どもでも「短時間で成果が出た」と感じられる場面が増えていきます。

無理に長時間勉強するより、短い時間で中身の濃い学習ができるというのは、家庭学習において大きな価値だと思います。

勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する

中学生にとって、定期テストの結果は内申点に直結する重要な要素です。

特に国語・数学・英語の3教科は、内申点を大きく左右する中心科目であり、ここでしっかり点数を取れるかどうかが、高校入試にもつながっていきます。

すららの3教科コースは、ただの基礎学習ではなく、定期テスト対策にも役立つよう構成されています。

学校の教科書の進度に近い形で単元が構成されているため、「次のテストで出そうなところだけを重点的に復習する」といった使い方も可能です。

また、AIが学習データを分析し、「どこが苦手なのか」「どの単元を復習すべきか」を教えてくれるため、効率よくテスト勉強ができるのもポイントです。

「点数を上げたい」「内申点を上げたい」という具体的な目標がある子にとって、すららは非常に実用的な学習ツールだと感じます。

すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します

すららの4教科コースでは、国語・数学・英語に加えて、理科または社会のどちらかを自由に選択できます。

このコースは、「主要3教科だけでなく、理科や社会も家庭学習でしっかりフォローしたい」というご家庭にとって、非常にバランスの良い選択肢になっています。

理科や社会は暗記が中心と思われがちですが、実は「なぜそうなるのか」「どんな流れで出来事が起きたのか」といった“理解の深さ”が問われる教科です。

すららでは、アニメーションや図解を用いたビジュアル重視の授業で、難しい内容もわかりやすく解説してくれるため、視覚からの理解が得意な子どもには特に効果を発揮します。

また、つまずいたときにはAIが学習履歴をもとに理解不足を察知し、復習すべき単元に自然と導いてくれるので、「苦手なまま放置される」ということがありません。

定期テスト前に理科・社会の復習まで一括で対応できるという点でも、4教科コースはとても実用的で、家庭学習をしっかり定着させたい家庭にぴったりのコースだと思います。

勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる

理科や社会といった教科は、単元ごとの知識を積み重ねていくスタイルの学習が多いため、どうしても「覚えるのが大変」「すぐ忘れてしまう」と感じる子が多い教科でもあります。

すららでは、この“忘れやすさ”に対応するため、繰り返し学習とタイミングのよい確認テストが用意されていて、記憶の定着を自然と促してくれる仕組みになっています。

授業の最後に出てくる小テストや、復習モードに切り替えられる確認演習などが充実しており、子ども自身が「覚えたつもりでいたけど、実は理解が浅かった」と気づけるようになっているのもポイントです。

一度やって終わりではなく、繰り返すことで知識がしっかりと脳に残っていく感覚を得られるのは、すららならではの強みだと思います。

勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい

すららの授業は、ただ全体を網羅するのではなく、「テストに出やすい」「つまずきやすい」ポイントに絞って解説されているのが特長です。

特に理科・社会では、覚える量が多くなりがちですが、すららでは要点をわかりやすくまとめ、必要な知識に集中して学べる構成になっているため、学習時間が限られているご家庭でも効率よく取り組むことができます。

アニメーションによる説明は視覚的にも記憶に残りやすく、「何となく覚える」のではなく「流れや背景まで理解して覚える」ことをサポートしてくれます。

そのため、表面的な暗記ではなく、テストでもしっかり得点につながるような“意味のある学び”ができるんです。

時間対効果を重視したい方にとっては、かなり魅力的な学習スタイルだと感じます。

勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み

学校や塾では、授業のペースや範囲があらかじめ決められているため、「わからないところがあってもそのまま進んでしまう」「じっくり復習する時間がとれない」ということがよくあります。

すららはその点で、短時間で必要な内容だけに絞って学習できるので、限られた時間で効率よくテスト対策を進めたい子どもにとって、非常に相性の良い教材です。

また、AIが学習履歴を分析して、理解が不足している単元を自動で提示してくれるため、「どこから復習すればいいのか分からない」と迷うこともありません。

理科・社会は特に、単元が増えてくると復習の優先順位が難しくなりますが、すららではそういった整理も自動化されているため、テスト直前の勉強にも力を発揮してくれます。

短い時間でも集中して取り組めば「成果につながる学習」ができるという感覚を持てるので、やる気の維持にもつながりやすく、学習効率の高さを実感できるはずです。

すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します

すららの5教科コースは、家庭学習をすべてこの教材ひとつで完結させたいというご家庭にとって、非常に頼れる内容になっています。

主要3教科に加えて理科・社会もしっかりカバーできるため、「定期テスト対策を万全にしたい」「苦手科目をまとめてフォローしたい」というニーズにぴったり合う構成です。

特に中学生の場合、5教科すべてが高校受験に影響するため、苦手教科を放置せずにバランスよく学べることがとても大切です。

すららの強みは、無学年式で自分のペースで進められるだけでなく、AIがつまずきを発見し、すぐに復習につなげてくれる点にあります。

この流れが自然と「理解→定着→成果」につながっていくため、時間に追われる学校生活の中でも、効率よく学習を進められます。

また、すららコーチの存在も大きく、勉強のペースや学習スケジュールを調整しながらサポートしてくれるので、「何から手をつけたらいいかわからない」と悩むこともありません。

5教科をまるごと任せられる安心感と、学習の成果を“見える化”してくれるシステムは、家庭での学びを大きく前進させてくれるはずです。

勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結/ 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須

中学生にとって、通知表や内申点は高校受験に直結する大切な評価基準です。

特に公立高校では、5教科すべての成績が見られるため、「3教科だけできる」では不十分。

理科や社会を含めたバランスの良い学習が求められます。

すららの5教科コースでは、すべての教科を同じ教材・同じ学習スタイルで取り組めるため、特定の教科だけに偏ることなく、自然と“満遍なく力を伸ばす”ことができるのが特徴です。

また、つまずいたときにすぐ復習できる仕組みや、AIによる理解度の分析があることで、苦手を放置せず、全体の成績底上げにつなげられるのが強みです。

通知表を意識する時期になったら、「勉強の質」だけでなく「教科のバランス」も重視したいもの。

すららなら、どの教科もしっかりとサポートされているので、内申点アップに向けて安定した学習環境を整えることができます。

勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ/模試や過去問対策にも応用できる

すららの5教科コースは、高校受験を視野に入れた学習にもぴったりの内容です。

各教科で求められる基礎力から応用までをカバーしており、日々の家庭学習の中で受験に必要な実力を少しずつ積み上げていくことができます。

また、模試や過去問の演習に取り組む際にも、すららで学んだ内容がしっかりと活かされます。

たとえば、問題に対して「どの公式を使うか」「どう考えれば正解にたどりつけるか」といった、思考のプロセスをすららが丁寧に教えてくれるため、応用力や実戦力が自然と身についていくのです。

受験勉強というと、つい詰め込み型になりがちですが、すららでは「理解する→応用する→確認する」の流れが丁寧に設計されており、焦らず着実に力を伸ばせる構成になっています。

だからこそ、模試でも「前より点が取れた!」と実感できる子が多いんです。

勉強効果3・ 5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的

すららの大きな魅力は、AIが5教科すべてにおいて学習データを分析し、その子にとって最適な学習計画を自動で提案してくれる点です。

これは単なる「機械的な出題」ではなく、理解度や解答傾向、間違え方のパターンなどもふまえて作られているため、「本当に必要なところだけに集中できる」効率的な学習が実現できます。

たとえば、「英語の文法はできるけれど、単語が苦手」「理科は得意だけど、計算問題だけミスが多い」といった細かいクセも、AIが把握してくれるので、ピンポイントで復習すべき内容を教えてくれるんです。

こうした仕組みがあることで、学習時間をムダにせず、短い時間でも成果につなげやすくなります。

また、すららコーチと連携することで、AIの提案に人の視点も加わり、より実用的で無理のない計画に仕上がる点も安心材料のひとつです。

忙しい日常の中でも、安心して任せられる環境が整っているのは本当にありがたいですね。

勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い

「勉強にたくさん時間を使ったはずなのに、あまり成績が上がらない」――そんな経験、ありませんか? すららの利用者の中には、「塾よりも、むしろすららのほうが時間あたりの効果が高かった」と感じている人が少なくありません。

その理由は、すららが“学習の無駄”を極力省いた設計になっているから。

つまずいたらすぐ復習に戻れる、理解度に応じて問題のレベルが調整される、講義が視覚的でわかりやすい…といった、効率重視の工夫が随所にあるんです。

結果として、長時間勉強しなくても、短い時間で“理解→定着→成果”につながる学びができるため、「やった分だけ成果になる」実感を得やすくなっています。

また、自分のペースで進められることで無理がなく、集中力が持続しやすいのもポイント。

ダラダラと勉強するより、短時間でも中身の濃い学習を続けることで、成績アップにつながるケースが多く見られます。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由

「すららって本当に合うのかな?」「発達障害のある子や不登校の子でも安心して使えるの?」と心配に感じている保護者の方も多いと思います。

ネット上では「うざい」「しつこい」といったネガティブなキーワードも見かけますが、実際にはすららは、発達特性のある子どもや、学校に行けない子どもたちにとっても非常に相性の良い教材として、多くの実績と信頼を得ています。

この記事では、発達障害や不登校の子どもがすららを安心・安全に使える理由を、いくつかの視点からご紹介していきます。

家庭での学習がうまくいかなかった経験がある方や、塾や学校のペースに合わず悩んできたご家庭にとって、少しでも参考になる情報になればうれしいです。

安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない

すららの最大の魅力のひとつが、「本人のペースで学習できる」という柔軟さにあります。

特に発達障害のある子どもや、不登校で学校に行けていない子どもにとって、学年ごとのカリキュラムに合わせて一斉に進む学習スタイルは、大きなストレスやプレッシャーになってしまうことが多いものです。

でも、すららなら無学年式の学習システムを採用しているため、「わからないところまで戻る」「得意なところだけ先に進める」といった、ひとりひとりに合わせた進め方ができます。

先生や周りのペースに合わせる必要がなく、自分の心と体のリズムに合わせて取り組めることで、勉強に対する抵抗感も自然と和らいでいくんです。

また、すららコーチがその子の状態を見ながら学習計画を調整してくれるので、「今日は無理をしない」「気分が乗る日に少しだけ取り組む」といった細かなサポートも可能です。

誰かに追い立てられることなく、自分の気持ちに合わせて取り組める安心感は、発達特性のある子にとって本当に大切なポイントだと思います。

学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない

学校の授業は、決まった進度で一斉に進んでいくスタイルが基本です。

そのため、少しつまずいてしまうと「置いていかれた」と感じやすく、逆に内容が簡単すぎると「退屈でつまらない」と感じてしまうこともありますよね。

とくに発達障害のある子どもにとっては、この“周囲に合わせるストレス”が学習の大きな壁になることがあります。

すららは無学年式の教材なので、「今の学年」にこだわる必要がありません。

理解が不十分な単元は前の学年まで戻って丁寧にやり直すことができますし、得意な分野はどんどん先に進めることも可能です。

周囲と比べることなく、自分のペースで進められるからこそ、「わからないことが恥ずかしい」と感じたり、「遅れている気がして焦る」といったプレッシャーがなく、安心して学習に向き合える環境が整っているんです。

その結果、学ぶこと自体が“苦しいこと”ではなくなり、「ちょっとやってみようかな」と思える瞬間が増えていくのが、すららの大きな魅力です。

ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる

発達障害とひと口にいっても、子どもによって特性や得意・不得意の傾向はさまざまです。

すららの良いところは、そうした違いに対応できる柔軟性があること。

たとえば、注意が散りやすくムラが出やすいADHDタイプの子どもには、「集中できるときに一気に進める」スタイルが合っていますし、こだわりが強く、一定のルーティンで安心するASDタイプの子には、「毎日同じ時間・同じ量をコツコツ続ける」スタイルが向いています。

すららは、時間の縛りや進度の縛りがないので、その子の特性に合わせて自由にスケジュールを組むことができます。

「今日はやる気があるから30分やろう」「今日は少しだけ」など、その日の気分や体調に応じて無理なく調整できるのは、家庭学習ならではの大きなメリットです。

また、すららコーチがその子の学習スタイルに合わせて声かけやアドバイスをしてくれるため、親が全部管理しなくても、適度なサポート体制の中で安心して学習を続けられるのも嬉しいポイントです。

安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい

学校や塾など、対面での学習は「人の目」がどうしても気になるものです。

特に、発達障害のある子どもや、不登校で人との関わりに不安を感じている子どもにとっては、「間違えたらどうしよう」「先生に注意されるのが怖い」といった気持ちが先に立ってしまい、学習に集中するどころではなくなることもあります。

すららは、タブレットひとつで完結する完全オンライン型の教材なので、そうした対人ストレスを感じることなく、自分のペースで安心して取り組むことができます。

画面の向こうでキャラクターがやさしく教えてくれるスタイルは、まるで一人だけの授業を受けているような安心感があり、緊張しやすい子どもでも無理なく学習に入っていけるのが魅力です。

また、「何度間違えても怒られない」「つまずいても自分のタイミングでやり直せる」という環境は、自己肯定感の低い子にとっても大きな安心材料になります。

学習が「怖いもの」ではなく、「ちょっとずつできるようになるもの」と感じられるようになることで、勉強に対する前向きな気持ちが育っていきます。

アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない

すららの授業は、アニメーションのキャラクターがやさしく語りかけながら進んでいくスタイルになっています。

特に、発達障害のある子どもにとっては、「怒られたらどうしよう」「間違えたときの反応が怖い」といった対人不安がつきものですが、すららのキャラクターたちは、どんな時も一定のトーンで穏やかに対応してくれるので、安心して学びを進めることができます。

たとえば、正解したときには「よくできました」と励ましてくれますし、間違えたときにも「ここをもう一度確認してみよう」とやさしく促してくれるだけなので、責められているような気持ちになることはありません。

感情的な反応が一切ないことで、子どもが安心して「間違えても大丈夫」「何度でもやり直せる」と感じられるのが大きなポイントです。

学習の場面で過度な緊張やプレッシャーを感じやすい子どもにとって、こうした一貫して穏やかなフィードバックは、自信を取り戻す大きなきっかけになると思います。

人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる

人とのコミュニケーションに苦手意識のある子どもにとって、学校や塾のような“対面のやり取り”がある学習環境は、ときに強いストレスとなってしまうことがあります。

「どう返事をすればいいのかわからない」「うまく話せなくて恥ずかしい」といった不安が先立ち、学習そのものに集中できなくなってしまうことも少なくありません。

すららは、すべての学習をタブレット上で完結できるため、そうした人とのやり取りによるストレスが一切ありません。

誰かと話さなくても、誰かに見られていなくても、自分のペースで進められるので、子どもが落ち着いて学べる環境が整っています。

また、必要なサポートはすららコーチが裏でしっかり見守ってくれているので、対面で話す必要はないけれど「誰かがサポートしてくれている安心感」はちゃんとある、ちょうどいい距離感が魅力です。

コミュニケーションに不安を抱える子どもでも、ストレスなく続けられる理由がここにあります。

安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計

すららは、発達障害のある子どもも安心して学習できるよう、「ユニバーサルデザイン」を意識した設計がされています。

これは、特定の誰かのための特別な配慮というよりも、どんな子にも使いやすく、負担の少ない学習環境を目指して作られているという意味です。

たとえば、画面構成はとてもシンプルで見やすく、余計な動きや刺激が少ないため、感覚過敏や視覚の過敏さを持つ子でも安心して利用できます。

ボタンの配置や色使いも落ち着いていて、どこを押せばいいのかが直感的にわかるデザインになっているため、操作に迷うこともありません。

さらに、授業の進め方も「ひとつずつ丁寧に」「短い単位で切り替えられる」ようになっているため、集中力が持続しにくい子や、不安が強い子にとっても取り組みやすい工夫が施されています。

これらの配慮が、無理なく・安心して続けられる学習体験につながっているのです。

すららは、ただ学力を伸ばすだけではなく、「学ぶことに前向きになれる環境」を整えてくれる教材。

発達障害の子どもにとっても、“居心地のよい学習空間”として、長く続けられる理由が詰まっています。

すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている

すららの教材は、どんな子どもでも理解しやすく、学習につまずきにくいように設計されています。

とくに、発達特性のある子どもにとっては「勉強の進め方が分からない」「最初のつまずきでやる気がなくなる」といったことが起こりがちですが、すららではその心配が最小限になるように配慮されているのが特長です。

授業は一方的な解説ではなく、キャラクターとの対話形式で進んでいくため、自然とやり取りの中で理解を深められます。

また、1つの単元が短い時間で区切られているので、「集中が続かない」「一気にたくさんこなすのが苦手」という子でも無理なく取り組むことができます。

わかりやすい言葉、丁寧な進行、くり返し確認できる機能など、小さな「できた」の積み重ねを通して、子どもが少しずつ前向きになれる仕掛けが随所にあるのです。

読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい

すららは、読字障害(ディスレクシア)のある子や、言語理解に時間がかかるASDの子にとっても、非常に取り組みやすい教材です。

多くの市販の教材では、「文字を読む」「文章を理解する」というスキルが前提になっているため、それだけでハードルを感じてしまう子もいますが、すららはその壁をできるだけ低くする工夫がなされています。

たとえば、文字だけに頼らず、音声とアニメーションを組み合わせて説明してくれるので、「読むのが苦手でも、聞いて理解することができる」「文章だけでは伝わらないところも、動きでイメージできる」といったサポートが受けられます。

また、難しい言葉を避けた丁寧な語り口や、繰り返し使われる言い回しなども、理解の定着を助ける要素になっています。

「教科書を読ませるだけでは理解が進まなかったのに、すららだとすんなり入っていけた」という声も多く聞かれる理由は、こうした配慮があるからこそです。

「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長

子どもにはそれぞれ、情報を理解しやすい“入り口”があります。

目で見た方が覚えやすい「視覚優位」の子もいれば、音で聞いた方が理解しやすい「聴覚優位」の子もいます。

すららは、そのどちらのタイプにも対応できるよう設計されているため、発達特性のある子どもでも自分に合ったスタイルで学びを進めやすいのが魅力です。

たとえば、視覚優位の子にとっては、アニメーションや図表が効果的ですし、キャラクターの表情や動きが理解を助けるきっかけになります。

一方で、聴覚優位の子には、読み上げ機能や繰り返し聞ける音声のナビゲーションが大きな助けになります。

どちらにとっても、「自分がわかりやすい方法で学べる」環境があることが、学習への抵抗感を減らし、「自分にもできるかも」という前向きな気持ちにつながっていくのです。

「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる

すららには、学習の音声スピードを自分で調整できる機能があり、これが子どもの特性に合わせた学習にとても役立っています。

たとえば、「言葉を処理するのに少し時間がかかる」という子にとっては、話すスピードが速いだけで内容が頭に入らなくなってしまうこともあります。

でも、すららなら音声をゆっくり再生することができるので、無理なくひとつひとつの言葉を聞き取って理解することができます。

逆に、内容をすでに理解していて「テンポよく進めたい」「待つのが苦手」という子には、スピードを上げてサクサク学習を進めることも可能です。

この“音声スピードのコントロール”は、小さな機能に見えて実はとても大きな配慮。

学習環境にストレスを感じやすい子でも、自分のペースに合わせて調整できるからこそ、無理なく・安心して続けられる仕組みになっています。

安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計

勉強が苦手な子にとって、「間違えること」はとても大きなストレスです。

学校や塾では、先生や周囲の目が気になって、「間違ったら恥ずかしい」「また怒られるかも」と思ってしまい、次第に自信をなくしてしまうケースも少なくありません。

すららは、そうした“学びに対する不安”を根本から取り除いてくれる設計になっています。

間違えたときでも、キャラクターが感情的に反応することはなく、「じゃあもう一度やってみよう」とやさしく声をかけてくれるだけ。

どんなに間違えても、誰かに見られているわけではないので、「失敗を恐れずに学べる」環境が整っているんです。

このように、“間違えても大丈夫”という空気感のなかで繰り返し学べることで、少しずつ「自分にもできるかも」という自己肯定感が育まれていきます。

間違いを責めるのではなく、乗り越える機会に変えてくれる教材。

それがすららの、安心・安全な学習の土台になっていると感じます。

「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい

すららの大きな魅力のひとつが、「間違いを否定しない」姿勢です。

発達障害のある子どもや、学習に対して自信を持てない子にとって、誰かに正誤をジャッジされることは大きなストレスになります。

「また間違えた」「やっぱり自分はできないんだ」と思ってしまえば、勉強へのやる気は簡単にしぼんでしまいますよね。

すららは、子どもの解答が間違っていても頭ごなしに否定することはなく、「どうしてその答えになったのか」を一緒に考えてくれるような設計になっています。

たとえば、「ここでこう考えたのかな?」とやさしく導いてくれるキャラクターの声かけが、子どもに「次はこうすればいいんだ」と気づかせてくれるんです。

この“納得を積み重ねていく学び”が、子ども自身の「わかるって面白い」という感覚につながり、自然と自己肯定感を育ててくれるのだと思います。

学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい

学校や塾のような集団学習の場では、どうしても周囲と比べてしまったり、間違えたときに「恥ずかしい」「自分だけできていない」と感じてしまう場面がありますよね。

特に、発達障害のある子や、人前で発言するのが苦手な子にとっては、そうした状況そのものが苦痛になってしまうことも少なくありません。

すららは、タブレットを使って一人で学習するスタイルなので、他人の目を気にする必要が一切ありません。

間違えても笑われることはありませんし、理解に時間がかかっても、誰かに急かされることはありません。

「できないと思われたくない」「恥をかきたくない」というネガティブな感情から解放されて、自分のペースで落ち着いて取り組めるのです。

勉強に対するネガティブなイメージが少ない状態でスタートできるというのは、学習を続ける上で非常に大きな意味を持っています。

だからこそ、すららを始めてから「初めて勉強が楽しいと感じた」という子も多くいるのです。

安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい

すららは、ただ教科書の内容をなぞるだけの教材ではありません。

キャラクターとの対話形式で進むレッスンや、アニメーションでの解説、ステージクリアのような達成感のある設計など、随所に“ゲーム感覚”で楽しめる要素が取り入れられています。

特に、発達障害のある子どもや、勉強への苦手意識が強い子にとっては、「楽しい」「やってみたい」と感じられるかどうかが、学習を継続する上でとても大切です。

すららでは、レッスンを進めるごとにちょっとした褒め言葉があったり、クリア状況が見えるようになっていたりと、モチベーションを保てる工夫がしっかり用意されています。

また、「今日はここまでやれた!」という達成感が見えることで、次へのステップにもつながりやすくなります。

楽しみながら自然と勉強が習慣になっていく――すららは、そんな環境を提供してくれる教材です。

だからこそ、「苦手だったはずの勉強が、気づいたら毎日やれていた」という声も少なくありません。

アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる

すららのレッスンは、ただ静かに問題を解いていくスタイルではなく、アニメキャラクターがやさしくナビゲートしながら進行していく構成になっています。

授業の中にもクイズ形式の問いかけや、ゲーム感覚で進められるステージクリア型の要素が取り入れられていて、子どもに「次もやってみたい」「もう少しだけ頑張ってみよう」と思わせてくれる工夫が満載です。

学習に苦手意識のある子どもや、集中力が長続きしにくい子にとっては、この“楽しい要素”が学習継続のきっかけになることがとても多いんです。

難しさよりも「楽しい」という気持ちが前に出ることで、自然と学習時間が増えていき、結果として基礎力や理解度も着実に伸びていきます。

すららは、学習のハードルを下げて“やってみよう”と思わせる演出が本当に上手な教材だと感じます。

ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある

ADHD傾向のある子どもは、「今の行動がすぐにフィードバックされること」でモチベーションが保ちやすいという特性を持つことが多いです。

その点でも、すららはとても相性の良い教材です。

正解すればすぐに褒めてもらえ、1つの問題が終われば「やりきった感」を味わえるテンポの良い進行が用意されています。

また、レッスンも小さな単位で区切られており、「短時間で結果が見える」「達成感を得やすい」構成なので、「勉強って楽しいかも」と感じやすくなります。

褒められることに対して素直に喜べるADHDの子にとって、この即時フィードバックの仕組みは、学習のモチベーションを引き出すための大きな力になるはずです。

小さな成功体験を積み重ねていくことで、「勉強が続かない」という悩みを自然と乗り越えていける。

すららには、そうした力がしっかり備わっています。

安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい

家庭学習を続ける中で、保護者が一番大変だと感じるのが「子どもの学習をどうサポートすればいいのか」という部分ではないでしょうか。

特に発達特性のある子どもの場合、「どう声をかければいい?」「どこまで手伝うべき?」といった迷いが日常的に起きやすく、親も子も疲れてしまうケースが少なくありません。

すららでは、そんな負担を軽くしてくれる存在として「すららコーチ」がついてくれます。

このコーチは、学習の進捗状況を見ながら、一人ひとりのペースや理解度に合わせてアドバイスや学習計画を立ててくれる専任のサポーターです。

直接学習を教えるわけではありませんが、家庭の状況に合わせて柔軟に対応してくれるため、保護者の「孤独な見守り」が必要なくなります。

また、コーチとはLINEやメールなどで気軽にやり取りできるので、「ちょっと相談したい」「最近やる気が下がっていて心配」といった声もすぐに届けられます。

すららコーチの存在があることで、「親が全部やらなくちゃ」というプレッシャーから解放され、親子で学習に取り組むことが、もっとやさしい時間になるんです。

ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い

すららコーチの多くは、ADHDやASD、学習障害など、発達特性に関する知識や理解を持った上で対応してくれる点が安心材料のひとつです。

単なる「勉強を教える人」ではなく、「その子がどうすれば前向きに取り組めるか」「どういう声かけが負担にならず励ましになるか」といったことまで考えてくれる姿勢が、多くの家庭から信頼されています。

発達特性のある子どもは、一般的な学習の声かけやペースではうまくかみ合わないこともあります。

そんなときでも、すららコーチは一人ひとりの個性を尊重しながら、やさしく寄り添うような形でサポートしてくれるんです。

「わかってもらえている」という安心感があるだけで、子どもが前向きに取り組めるようになる場面は本当に多く見られます。

無理に進めさせるのではなく、心に合わせて進めてくれる――すららコーチの存在は、まさに親でも先生でもない“もうひとつの安心の居場所”のような存在です。

コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる

すららでは、学習内容そのものだけでなく、「どこから始めるか」「どんな順番で進めるか」といった全体の計画づくりも、すららコーチがサポートしてくれます。

特に、家庭学習でつまずきやすいのがこの「計画」の部分。

保護者が一人で考えようとすると、どうしても無理があったり、子どもに合わないスケジュールになってしまうこともありますよね。

でも、すららコーチはAIが集めた学習データをもとに、その子の理解度や集中力の続き具合を見ながら、無理のない範囲で最適な学習計画を提案してくれます。

さらに、問題の正答率や解答スピードなどをチェックしながら、「どこでつまずいているのか」「どの単元に戻った方がいいか」も具体的に教えてくれるんです。

親が「気づけなかったところ」をコーチがフォローしてくれることで、子どもに合った学びが続けやすくなり、学習効果も着実に高まっていきます。

まさに“見守り型の伴走者”として、頼もしい存在です。

安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる

すららは、教材の購入やプリントの印刷も必要なく、すべての学習がタブレットまたはパソコン上で完結できる「完全オンライン教材」です。

この仕組みが、特に不登校の子どもや、外出が苦手な発達障害の子どもにとって、大きな安心材料となっています。

「家から出られない」「教室に行くのが怖い」という子どもでも、自宅という安心できる空間で学習を進められるからこそ、ストレスを最小限に抑えながら“学び”を続けることができるのです。

また、外に出かける手間がないため、体調や気分によって柔軟に学習時間を調整できるのも大きなメリットです。

さらに、教材の管理やスケジュールのやりくりなどもすららが一元管理してくれるので、保護者の負担もぐっと軽くなります。

「今日やることが分かっている」「全部オンラインで完了する」という手軽さは、忙しい家庭でも無理なく続けられる大きな理由のひとつです。

通塾が難しいご家庭にとっても、すららは非常に現実的で安心できる選択肢と言えるでしょう。

タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る

すららの魅力のひとつは、学習環境の準備がとてもシンプルで済むことです。

タブレットやパソコンが1台あれば、それだけで学習がスタートできるので、プリントを印刷したり、教材を買い足したりする手間がありません。

発達特性のあるお子さんを育てているご家庭では、何かと“親の準備負担”が重なりがちですが、すららならそういった負荷が最小限で済みます。

「今日何をやればいいか」「進捗はどうなっているか」といった情報も、すべてシステム上で管理されているため、親がいちいちスケジュールを組んだり、チェック表を作ったりする必要もありません。

環境づくりのシンプルさが、親にとっての“心の余裕”にもつながる。

すららは、子どもだけでなく、家庭全体にやさしい設計になっていると感じます。

通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる

不登校や通学に不安がある子どもにとって、学校の授業に出られない期間が続くと、「どんどん周りから遅れている気がする」「勉強がわからなくなってきた」といった焦りや自信喪失につながりやすくなります。

でも、すららがあれば、自宅にいながらでも学習の遅れを最小限に抑えることができます。

無学年式のカリキュラムなので、学校の進度とは関係なく、自分が必要としているところからスタートできるのも大きなポイントです。

「今はこの単元をやっておこう」「苦手なところを復習しておこう」と、自分のペースで学び直すことができるので、“学習の穴”ができにくくなります。

通学ができない期間も「ちゃんと勉強を続けられている」という実感が持てることで、子どもの自己肯定感が保たれ、「またやってみようかな」という気持ちを少しずつ取り戻すきっかけにもなります。

学力を守るだけでなく、子どもの“心”も支えてくれる。

それが、すららの大きな役割だと感じます。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します

「すららって、ちゃんと解約できるの?」「やめるときに手続きが面倒だったらイヤだな…」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

ネット上では“すららはうざい”といったキーワードが出てくることもあり、不安に感じてしまう気持ちもよくわかります。

でも実際のところ、すららの解約や退会の手続きはそこまで複雑ではありません。

ただし、すららには「解約」と「退会」という2種類の手続きがあり、それぞれ意味が異なります。

誤解して手続きをしてしまうと、あとで「やっぱり続けたかったのに」「再開したらまた入学金がかかった」ということにもなりかねないため、事前に正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、すららの「解約」と「退会」の違いや、それぞれの手続き方法について、わかりやすく解説していきます。

安心して利用を始めるためにも、「やめるときのこと」まで把握しておくことは、とても大事なポイントだと思います。

すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します

まず最初に押さえておきたいのが、「退会」と「解約」の違いです。

すららではこの2つが別の意味を持っており、それぞれの手続きのタイミングや影響も異なります。

「解約」は、すららの月額課金を一時的に止めることを意味します。

つまり、「学習はいったんお休みしたい」「しばらく使わないけど、また再開するかもしれない」というときに使うのが解約です。

解約した場合、アカウントは残ったままなので、過去の学習履歴やすららコーチとのやり取りも保持されます。

再開する際には再度ログインして、スムーズに学習を再開することができます。

一方、「退会」はすららのサービス自体を完全に終了し、アカウント情報や学習データもすべて削除される手続きです。

「もう使う予定がない」「完全にやめたい」というときに選ぶのが退会です。

ただし、退会後にまたすららを使いたいと思っても、新たに入学金がかかる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。

このように、すららでは「一時的なお休み=解約」「完全終了=退会」と覚えておくとわかりやすいです。

それぞれの違いを理解した上で、自分やお子さんの状況に合った選択をすることが大切です。

すららの解約は「利用を停止すること」。

毎月の支払い(利用料)を止める手続き。

すららの「解約」とは、いわゆる“利用の一時停止”にあたります。

つまり、学習をいったんお休みして、毎月の利用料金の支払いをストップするための手続きです。

アカウントや学習データはそのまま残るので、「また再開したい」「様子を見てから続けたい」と思ったときには、すぐに元の状態からスタートできるのが特長です。

この「解約」は、無理に全てを終わらせるわけではなく、“学習のペースをいったん落とす”“家庭の都合に合わせて一時的に止めておく”という柔軟な選択ができる方法でもあります。

もちろん、すららコーチとのやりとりや、過去の学習履歴もそのまま保存されます。

状況が変わって「また始めようかな」と思った時にすぐに再開できるという点で、解約はとても便利な仕組みです。

無理に続けるのではなく、家族にとってちょうどいいペースで付き合える学習スタイルが、すららの大きな魅力です。

すららの退会は 「すららの会員そのものをやめること」。

データも消える。

一方、すららの「退会」は、完全にサービスの利用を終了し、会員情報そのものを削除する手続きになります。

退会すると、アカウントは無効となり、学習履歴やすららコーチとの連絡記録など、すべてのデータが消去されます。

つまり、これまで積み重ねてきた学習の記録も残らなくなるということです。

「もうすららを使う予定はない」「長期的に見ると他の方法に切り替える」と決めた方にとっては、退会がひとつの区切りになると思いますが、もし「また使うかもしれない」「一時的に学習をストップしたいだけ」という場合は、いきなり退会してしまうと、あとから後悔する可能性もあります。

なお、退会後に再入会する場合は、新たに入学金が発生するケースもあるため、手続きを進める前に「解約との違い」をよく確認しておくことが大切です。

すららを卒業するときの“完全終了”がこの退会というイメージで考えるとわかりやすいです。

すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話

すららを解約したい場合、まず最も確実でスムーズな方法が「すららコール(サポートセンター)に電話する」という手続きです。

公式サイトにも案内がありますが、専用の電話窓口に連絡を入れることで、担当スタッフが丁寧に対応してくれます。

電話では、解約の意思確認や、契約内容の確認などが行われるため、事前に「契約者名」「登録しているメールアドレス」などの情報を用意しておくとスムーズです。

また、「学習の再開予定があるかどうか」「なぜ解約を希望するのか」といった軽いヒアリングをされる場合もありますが、強引に引き止められるようなことは基本的にありません。

すらら側も、無理に続けさせるより“家庭の状況に合った選択”を尊重してくれる姿勢なので、安心して相談できます。

迷っている段階でも、一度電話で問い合わせてみることで、手続きや継続の可能性についてしっかり説明を受けることができるのも、この方法のメリットです。

| 【すららコール】

0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |

すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない

すららの解約手続きは、メールや公式サイトのWEBフォームなどから申し込むことはできません。

必ず、専用のサポート窓口「すららコール」へ電話をかけて行う必要があります。

これは、トラブルや誤解を防ぐために、本人確認をしっかり行いながら対応するための仕組みです。

「電話だとちょっと面倒…」と思う方もいるかもしれませんが、電話の対応はとても丁寧で、無理に引き止められるようなこともなく、安心して手続きを進めることができます。

また、疑問点がある場合にもその場で質問できるため、むしろスムーズに進むという声も多いです。

すらら側としても、家庭に合わせた判断を大切にしているので、不安に思わず気軽に連絡してみることをおすすめします。

しっかり話を聞いてもらえる安心感があるのは、電話対応ならではのメリットですね。

すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など

すららを電話で解約する際には、最初に本人確認が行われます。

これは、間違った手続きやトラブルを防ぐために必要なステップで、保護者の名前や登録されたメールアドレス、すららの会員ID、連絡先電話番号などの情報を口頭で確認する流れになります。

もし、登録時の情報を忘れてしまっていた場合も、いくつかの質問に答えることで本人確認ができるケースもありますので、焦らずに落ち着いて対応すれば大丈夫です。

また、コースの種類や支払い方法、契約状況によって確認事項が多少異なる場合もあるため、手元に登録情報が記載されたメールやメモを用意しておくとスムーズです。

電話は平日の決まった時間帯のみ受付となっている場合が多いので、事前に公式サイトなどで受付時間を確認し、余裕をもって連絡すると安心です。

すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません

電話での本人確認が済んだら、次に「いつで解約するか」という希望日を伝えます。

ここで注意が必要なのが、すららでは月額料金の“日割り計算”は行っていないという点です。

つまり、月の途中で解約しても、その月の料金はまるまる1か月分かかることになります。

たとえば、15日に解約を申し出たとしても、その月の利用料は月末までの満額で請求されるため、「できれば月末ギリギリまで使いたい」という方は、希望日を調整することでよりお得に活用することができます。

解約を考えている場合は、利用中の月の残り日数と学習ペースを確認しつつ、「いつまで学習を続けるか」「どのタイミングで解約するのがベストか」を事前に考えておくのがおすすめです。

後から「もう少し続けておけばよかった」とならないように、スケジュールには少し余裕を持って判断できると安心です。

すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする

すららの「退会」は、解約とは別の手続きとなります。

まずは月額課金を止めるための「解約」手続きを完了させ、その後に希望があれば「退会」申請を行うという流れになります。

解約が済んだだけでは、アカウント情報や学習データは残ったままなので、あくまでも“会員としてのお休み状態”のような扱いになります。

完全に利用をやめたい、アカウント情報や学習履歴も削除したいという場合は、解約後に「退会もお願いします」とサポートに伝える必要があります。

メールやWebフォームでは退会手続きはできませんので、こちらも電話を通じての対応となります。

また、退会後はすべてのデータが削除されるため、再開したいと思っても学習履歴が引き継がれないこと、再度入学金が発生する可能性があることを理解しておくことが大切です。

「もしかしたらまた使うかも」という気持ちがあるなら、まずは退会ではなく解約に留めておくのが安心です。

すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える

すららの退会を希望する場合は、解約手続きを行う電話の中で、そのまま「退会も希望しています」と伝えるのがもっともスムーズな方法です。

解約と退会は別々の扱いにはなっていますが、解約の流れの中で一緒に対応してもらえることが多いため、あらためて連絡をする手間を減らすことができます。

担当のオペレーターに「アカウントも削除したい」「もう利用する予定はないです」と一言添えるだけで、退会の意思はしっかり伝わります。

あとは、本人確認と必要事項を確認したうえで、退会処理が行われる形になります。

退会は「完全終了」となる手続きなので、学習データやすららコーチとのやり取り履歴などもすべて削除されます。

「今後も使う予定が一切ない」と明確に決まっている方は、解約とあわせて退会まで一気に進めてしまうと手間がかからずスムーズです。

すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)

「解約はしたけれど、退会まではまだ迷っている」「もしかしたら数か月後にまた使うかもしれない」――そんな方にとって、すららの仕組みはとてもやさしい作りになっています。

実際のところ、解約だけをして、退会せずにアカウントを残しておくことにはまったく問題はありません。

解約をすれば、月額料金の支払いはきちんと停止されるため、追加の費用が発生することもなく、サービスを一時的にお休みした状態になります。

アカウント情報や学習データはそのまま保存されているので、後日再開したくなったときには、またログインしてすぐに学習を再開することができます。

「今はお休みしたいけれど、またやる気が出たら戻りたい」「季節講習のように期間を区切って使いたい」という方には、この“退会せずに解約だけしておく”という方法がとてもおすすめです。

柔軟に使えるのも、すららの魅力のひとつですね。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します

「すららってどうやって使えば効果が出るの?」「ただ動画を見るだけじゃないの?」と不安に思っている方も多いかもしれません。

ネット上では「うざい」「しつこい」といったネガティブなキーワードが出てくることもありますが、実際には、すららは使い方次第でしっかりと学習効果が出る教材です。

特に無学年式・AIサポート・コーチの存在など、すららには一般的なタブレット教材とは一味違う機能がたくさん備わっています。

それらを“なんとなく使う”のではなく、子どもに合ったスタイルで“意識的に活用する”ことが、学習の成果を引き出す大きなポイントになります。

ここでは、小学生・中学生それぞれの年代に合わせて、すららの効果的な使い方について具体的にご紹介していきます。

「せっかく始めるなら、しっかり成果につなげたい」という方の参考になればうれしいです。

【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します

小学生にとっての家庭学習は、「やらされる勉強」ではなく、「自分からやってみたいと思える環境づくり」がとても大切です。

すららは、その点で非常に相性の良い教材です。

アニメキャラクターが登場する対話型のレッスンや、ゲーム感覚で進められるクイズ形式の問題など、小学生が“楽しい”と感じられる工夫がたくさん詰まっています。

効果的に使うためには、まず“毎日短時間でも続けること”を意識してみてください。

10〜15分程度でもよいので、日々の生活リズムの中にすららの時間を組み込むだけで、学習習慣が自然と身についていきます。

特に低学年のうちは、親がそばで一緒に画面を見たり、励ましたりしながら進めることで、安心感と集中力がグッと高まります。

また、理解度に応じて前の学年に戻ったり、得意な単元をどんどん進めたりできるのがすららの強みです。

つまずいたときは無理に先に進めず、コーチと相談しながら復習を組み込むことで、基礎からしっかり力をつけていくことができます。

すららは、「できるようになる楽しさ」を小学生に実感させてくれる教材です。

成功体験を重ねながら、勉強に対する前向きな気持ちを育てていくことが、効果的な使い方の第一歩です。

使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける

小学生にとって、長時間の学習は集中力が続かず、苦手意識の原因になることもあります。

すららを効果的に使うためには、「長くやる」よりも「毎日ちょっとずつ」がとても大切です。

目安としては、1回20〜30分程度の短時間でOK。

それを毎日の生活の中に取り入れて、学習のリズムを作ってあげることがポイントです。

たとえば、「夕食前の30分はすららタイム」「朝の学校前に15分だけ」など、時間を決めて習慣化していくと、子ども自身も無理なく取り組めるようになります。

短い時間でも集中してやる方が、内容が定着しやすく、達成感も得やすいです。

この“少しずつの積み重ね”が、1か月後、3か月後にしっかりとした学力として実感できるようになるのが、すららの大きな魅力です。

使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く

小学生、とくに低学年のお子さんにとっては、「できた!」「ほめられた!」という体験が、次のやる気につながる大きな原動力になります。

すららには、アニメキャラクターからの声かけや、ステージクリアのような演出など、学習中にも達成感を得られる工夫がありますが、そこにご家庭での“ごほうび制度”をプラスすることで、さらにモチベーションがアップします。

たとえば、「1ユニット終わったらシールを1枚」「5日間続けたら好きなおやつを選べる」といった、ちょっとした仕掛けでOKです。

大げさなごほうびではなく、小さな達成感の積み重ねが、「またやりたい!」という気持ちを自然に引き出してくれます。

子どもは結果よりも「がんばったことを認めてもらえる」ことに喜びを感じます。

すららの学習をひとつの冒険ゲームのように楽しめるように、ごほうびの演出も上手に取り入れてみてください。

使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い

小学生、特に1〜3年生くらいの低学年の子どもにとって、「親がそばにいるかどうか」は学習への安心感に大きく影響します。

すららは1人でも取り組める教材ではありますが、最初のうちは「親が一緒に画面を見てくれる」「声をかけてくれる」というだけで、学習に対するハードルがぐっと下がるんです。

「今日はどんなキャラクターが出てくるのかな?」「どこまで進んだの?」と声をかけたり、「一緒にやってみようか」と寄り添ったりすることで、子どもは「勉強=楽しい時間」と感じやすくなります。

特に、親が楽しそうに接していると、子どもはその雰囲気を素直に受け取って、前向きに取り組んでくれることが多いです。

やらせるのではなく、“一緒に楽しむ”姿勢が、すららの効果をさらに引き出す大切な鍵になります。

子どもが「またやりたい」と思える空気を、ぜひご家庭でも作ってみてください。

使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/ 好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する

すららを効果的に使うために、ぜひ意識してほしいのが「苦手科目から取り組む」ことです。

子どもはどうしても好きな教科に偏りがちですが、学習効果を最大限に引き出すためには、弱点に向き合うことが欠かせません。

すららにはAI診断機能があり、子ども自身が気づいていなかった“つまずきポイント”を自動で分析してくれるので、その結果を活用するのがおすすめです。

たとえば、「計算はできるけれど文章題になると苦手」「英語の単語は覚えたけど文法があやふや」など、表面的には分かりにくい弱点も、すららの学習履歴や正答率からしっかり洗い出してくれます。

そこから苦手な単元に戻って復習すれば、「わからなかったところがわかる」体験が増えて、自信にもつながっていきます。

バランスよく学ぶためにも、まずは苦手な部分を攻略し、その後に得意科目を楽しみながら進めていくという順番がおすすめです。

効率的に力を伸ばしたいなら、AI診断を“学習の地図”として上手に活用するのがポイントです。

【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します

中学生になると、学習内容も一気に難しくなり、部活動やテスト勉強との両立で「どうやって勉強時間を確保するか」「何から手をつければいいのか」に悩む子も増えてきます。

すららは、そんな中学生の悩みにぴったりフィットする教材です。

まず、効果的に使うために大切なのは、「目的を明確にして使うこと」です。

たとえば「定期テストの点数を上げたい」「数学の苦手を克服したい」「高校受験に向けて基礎から固めたい」など、自分が何のためにすららを使うのかをはっきりさせるだけで、学習の集中力と成果が大きく変わってきます。

さらに中学生は、ただ“やったつもり”で終わってしまうことも多いため、AI診断による分析結果や学習履歴を活用して、「本当に理解できているか」を確認しながら進めるのがおすすめです。

無学年式の強みを活かして、苦手な単元はさかのぼって学び直し、得意な教科はどんどん先に進める――そんな“自分に合った学び”ができるのが、すららの強みです。

このあとは、具体的な中学生向けの使い方について、さらに詳しくご紹介していきます。

使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる

中学生の学習は、定期テストが大きな目標になります。

すららでは、単元ごとに理解度を確認できる「まとめテスト」が用意されており、それを上手に活用することで、テスト対策に直結する学習が可能です。

効果的に使うには、テスト範囲を事前に確認し、「どこまで学べば点が取れるのか」「今どの単元に取り組むべきか」を逆算して計画を立てるのがおすすめです。

すららは自分のペースで学べる分、自由度が高い反面、目的が曖昧だと取り組みが散漫になりがちです。

だからこそ、「テスト日までにこのまとめテストまで終える」といった明確なゴールを設定しておくことで、集中力も高まり、学習効果がぐっと上がります。

使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない

中学生になると、部活動や習い事で放課後が忙しくなり、家庭学習の時間が取りづらくなる子も多くなります。

そんな中でも、すららは“夜学習”との相性がとても良い教材です。

タブレット1台で完結できるので、寝る前の30分を使って学習ルーティンを作ることができます。

「部活が終わってからだと疲れてしまって…」という声もありますが、すららのレッスンは1ユニットが短く区切られているため、疲れていても「これだけならできそう」という気持ちで取り組みやすいです。

毎晩同じ時間に、同じ場所ですららを開くという習慣ができると、自然と生活の中に学習が組み込まれ、無理なく続けやすくなります。

部活との両立を考えるなら、夜のすららタイムはかなりおすすめです。

使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる

すららを中学生が効果的に活用するために欠かせないのが、「すららコーチ」の存在です。

学校の先生や塾講師とは少し違い、すららコーチは“その子のペース”を大切にしながら、計画のサポートやモチベーション維持に寄り添ってくれる存在です。

たとえば、「どこから復習したらいいのか分からない」「テスト前に何を重点的にやればいいのか知りたい」といった悩みも、コーチに相談することで具体的なアドバイスを受けられます。

また、学習状況を定期的にチェックしてくれるので、途中でつまずいても放置されることがありません。

自分だけでは気づきにくい弱点にも、コーチの視点から気づいてもらえるので、「効率よく力を伸ばしたい」という中学生にはとても心強いサポートです。

使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる

すららは、学校の授業と並行して「予習」も「復習」もできる教材です。

特に英語や数学のように積み重ねが重要な教科では、「予習」で基本的な文法や公式を知っておくことで、授業中の理解が格段にスムーズになります。

たとえば、「be動詞って何?」「一次関数のグラフってどう読むの?」といった内容も、すららでアニメーション付きの解説を見てから学校の授業に臨めば、「あ、これ知ってる!」という安心感と興味が生まれます。

一方で、すららにはAIが分析した苦手ポイントを振り返る機能もあるため、「授業でわからなかったところだけを集中的に復習する」という使い方も可能です。

予習と復習をバランスよく組み合わせることで、授業・テスト・家庭学習が連動し、学力の定着につながっていきます。

【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します

高校生になると、学習内容のレベルも一気に上がり、自分で計画を立てて勉強しなければならない場面が増えていきます。

定期テストだけでなく、模試や進路選択、大学受験など、将来を見据えた学びが求められる中、すららは「自分のペースで、確実に力を伸ばす」ためのツールとして、非常に効果的に使うことができます。

特に、理解があいまいなまま進んでしまいがちな数学や英語などの教科では、無学年式で前の単元に戻れるすららの構造がとても役立ちます。

「わからないけど、今さら聞けない」「授業についていけない」と感じている高校生でも、こっそり基礎から復習できる安心感があります。

ここからは、高校生がすららを活用する際の具体的な使い方について、詳しくご紹介していきます。

大学受験対策はもちろん、「学校の勉強についていきたい」「定期テストで結果を出したい」と思っている高校生にもおすすめの使い方です。

使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する

高校生にとって、勉強は「時間との戦い」でもあります。

その中で、苦手な教科だけに偏るのではなく、「苦手克服」と「得意分野の強化」をバランスよく並行して進めることが、効率よく学力を伸ばすポイントです。

すららは無学年式なので、つまずいたところは思いきって中学範囲まで戻って学び直すことができます。

一方で、得意分野に関しては、応用問題や実践的な内容にもチャレンジできるよう設計されているため、「基礎を補いながら伸ばす」ことが同時に可能なんです。

計画的に苦手単元を埋めながら、自信のある教科でさらに力をつけていく――すららを活用すれば、そんな理想的な学習スタイルが無理なく実現できます。

使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める

高校になると、授業のスピードや進度が一気に上がり、「授業が早すぎてついていけない」「逆に簡単すぎて物足りない」と感じる子も出てきます。

そんなときにこそ、すららの“自分に合うペースで学べる”仕組みが大きな力になります。

すららでは、理解が追いつかないと感じた部分は前の学年に戻って丁寧に復習することができ、逆に得意な内容はどんどん先に進めることができます。

誰かと比べられることも、授業のペースに振り回されることもないので、自分にとってちょうどいいテンポで学習を続けられるんです。

「学校の授業では自信が持てなかったけど、すららならわかる気がする」という感覚が芽生えると、学ぶことそのものが前向きになり、自然と学習習慣が身についていきます。

使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い

高校生にとって避けて通れないのが、模試や大学入試。

特に共通テストでは、基礎力と情報処理能力が問われるため、しっかりとした土台づくりが欠かせません。

すららはその“基礎力の定着”に非常に強く、模試対策の下地としてとても有効です。

すららのカリキュラムは、単元ごとに段階的に理解を深めるように構成されており、「なぜこの答えになるのか」という論理的な思考力を自然に身につけられるようになっています。

模試や共通テストで点を伸ばすには、この“理解に基づいた知識”が非常に重要です。

また、自分の苦手分野をAIが分析してくれるため、「模試の結果を見て、どこから復習すればいいかわからない」といったときにも、すららを活用することで効率よく対策を進めることができます。

使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される

高校生になると、学習の進捗や達成度を「見える形」で把握することがとても大切になります。

すららでは、学習時間やユニットの完了数、到達度などがすべてグラフや数字で“見える化”されているため、「今日はどれだけ頑張ったか」「どこまで進んだか」が一目でわかるようになっています。

この“見える化”は、モチベーションの維持にも大きく役立ちます。

「少しずつだけど確実に進んでる」と自分で実感できることで、やる気が継続しやすくなるんです。

また、保護者や先生と進捗を共有する際にも、このデータがあることで「頑張ってるね」と具体的に褒めてもらえる機会が増えます。

自分の努力を“数字”で確認できる仕組みは、高校生にとって学習の自立をサポートしてくれる大きな武器になります。

【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します

不登校の子どもにとって、学習は「勉強そのもの」だけでなく、「自信を取り戻す手段」でもあります。

すららは、無理なく・安全に学びを再スタートできる仕組みが整っているので、不登校の子どもにもとても相性の良い教材です。

学校に行けない状況が続くと、「勉強が遅れているんじゃないか」「みんなと差がついている」と焦りを感じてしまうこともありますが、すららなら自宅で、自分のペースで学習を進めることができます。

無学年式だからこそ、「今の学年にこだわらず、必要なところに戻ってやり直す」ことができ、空白になっていた部分を丁寧に埋めていくことが可能です。

また、対面でのやり取りがないため、人とのコミュニケーションに不安がある子でも安心して取り組めるのも大きなメリットです。

ここから先は、不登校の子どもがすららをどのように活用すれば、前向きに勉強と向き合えるのか、具体的な使い方をご紹介していきます。

使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる

不登校の状態が長く続くと、どうしても昼夜逆転や生活リズムの乱れが起きやすくなります。

そんなときに、すららを「学習」だけでなく「生活の軸」として活用することが、非常に効果的です。

たとえば、「朝起きたら10分だけすららをやる」「午前中に1ユニットだけ進める」といった“ミニ時間割”を作ることで、無理のない範囲で規則正しい生活のきっかけが生まれます。

勉強のためというより、“一日のスタートを作るツール”として考えると、プレッシャーも少なく、自然と生活にリズムが戻ってきます。

毎日決まった時間にタブレットを開く。

それだけでも、少しずつ心と体に“日常”が戻ってくるのを実感できるようになるはずです。

使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み

学校に通えない期間中、子どもが安心して学べる環境を整えることはとても大切です。

すららは、対面のプレッシャーが一切ない完全オンライン型の教材なので、他人の目を気にせず、自分のペースで学べるという安心感があります。

「人に見られていると焦ってしまう」「質問したくても声をかけるのが苦手」という子どもにとっては、誰にも邪魔されず、失敗を責められることもない環境が、学習への一歩を踏み出す大きな後押しになります。

また、わからないところは繰り返し見直せるので、「理解できないまま進んでしまう」といった不安もありません。

すららは、一人でも落ち着いて学習に取り組める“静かな居場所”として機能してくれる教材です。

使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する

不登校の子どもにとって、「できた」「わかった」という小さな成功体験を積み重ねることは、自己肯定感の回復に直結します。

すららには、問題に正解するとキャラクターが声をかけてくれたり、ユニットを終えるたびに達成の演出があったりと、自然と“ほめてもらえる仕掛け”が組み込まれています。

この「ほめ機能」は、誰かと比べるのではなく“自分自身のがんばり”を認めてもらえるような形で設計されているため、子どもにとって非常に心地よい体験になります。

「またやってみよう」「もう1問だけやってみよう」と、自信を取り戻すきっかけになることが多いのです。

成功体験が増えていくことで、「勉強が怖いもの」から「ちょっと楽しいかも」に変わっていく。

すららは、そんな心の変化をゆっくり育ててくれる教材です。

使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ

不登校の状態が続くと、子ども自身が「自分だけが取り残されている」と感じてしまったり、家族との距離が近すぎて、思いをうまく伝えられなくなることもあります。

そんなときに、すららコーチという“親でも先生でもない第三者”がそばにいてくれることは、大きな支えになります。

すららコーチは、ただ学習の進捗を管理するだけでなく、「最近がんばってるね」「無理しないでね」といった温かい声かけをしてくれます。

このやり取りが、子どもにとって「見守ってくれている人がいる」「一人じゃない」という安心感につながるのです。

親子だけでは行き詰まってしまいそうな時でも、コーチの存在が入ることで、気持ちのバランスがとりやすくなります。

孤立感を和らげる“もうひとつのつながり”として、すららコーチを積極的に活用することをおすすめします。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します

「すららって、実際どうなんだろう?」「効果があるのか、続けられるのか気になる…」という方は多いと思います。

ネットで「うざい」という検索ワードを目にして不安になることもありますが、実際に使っているご家庭の声を見てみると、すららならではの良さを実感している口コミがたくさんあります。

もちろん、子どもの性格や状況によって合う・合わないはありますが、すららは無学年式で自分のペースで進められる点、アニメキャラクターが優しく教えてくれる点など、従来の学習方法とは違うアプローチが評価されています。

ここでは、実際にすららを利用したユーザーのリアルな口コミをご紹介していきます。

導入を検討している方にとって、使用感の参考になると思いますので、ぜひチェックしてみてください。

良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。

アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい

このような声は、とても多く寄せられています。

特に、タブレット端末に慣れている現代の子どもたちにとって、“ゲーム感覚で学べる”という点は、勉強を始めるきっかけとして非常に効果的です。

すららは、ただ問題を解かせるだけの教材ではなく、キャラクターとの会話やクイズ形式など、子どもが「もう少し続けたい」と思える工夫がたくさん詰まっています。

また、塾のように人と直接関わる緊張感がないので、対人ストレスに敏感な子にも合いやすいというメリットがあります。

自分のペースで進められるため、「ついていけない」「恥ずかしい」といった不安を抱えずに、学習に向き合えるのも大きな魅力です。

特に、勉強に苦手意識がある子どもにとっては、こうした環境が“やってみようかな”という気持ちを引き出してくれます。

良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです

発達特性のある子どもにとって、「集中力をどう保つか」は大きな課題です。

特に、ADHD傾向のある子は、注意が散りやすかったり、座っている時間が長くなるとイライラしてしまったりすることもあります。

この口コミのように、すららはアニメーションやビジュアルを活用して視覚的に情報を伝えてくれるため、飽きにくく、内容が頭に入りやすいという特徴があります。

また、1つのレッスンが短く区切られているので、集中が切れやすい子でも「少しずつでも取り組める」安心設計になっているのです。

視覚からの刺激が強い教材は、言葉の情報処理が苦手な子にも効果的で、「読んでもわからなかった内容が、見たら理解できた」という体験につながることも多いです。

すららは、学習が苦手な子どもにも“わかる楽しさ”を届けてくれる教材だと実感できます。

良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。

先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります

不登校や体調不良などで学校に行けない期間が長くなると、「どこから手をつければいいのか分からない」「学年の進度にとらわれて焦ってしまう」といった悩みが出てきます。

そんなとき、すららの無学年式の仕組みはとても大きな味方になります。

自分の理解度に応じて前の単元に戻ることができ、苦手な部分をじっくり復習しながら学習を進められるため、ブランクがあっても無理なく取り組むことができます。

さらに、先生やクラスメイトの視線を気にすることなく、自分だけの空間で学べる環境があることで、プレッシャーを感じずに学習に集中できるのもポイントです。

“学校の代わり”ではなく、“自分に合った学び直しの場所”として活用できるのが、すららの大きな魅力です。

良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい

中学生・高校生になると、部活や習い事で夕方以降の時間がどうしても埋まりがち。

通塾したくても時間が取れない、移動だけで疲れてしまうという悩みを持つ家庭も多いですよね。

そんな中で、すららの“自宅で完結できる教材”という特長がとても役立っています。

タブレットさえあれば、夜のちょっとした空き時間や、休日のスキマ時間に少しずつ学習を進めることができ、特にテスト前には「重点的にやりたい単元だけを集中して復習する」といった使い方もできます。

塾と違って固定の時間に縛られないため、自分の予定や体力に合わせて柔軟に取り組めるのが、忙しい学生にとっての大きな利点。

“塾代わり”以上の価値を実感している家庭も多いのが、すららの強みです。

良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています

発達に特性のあるお子さんの場合、「書くことが苦手」「文字を書くと疲れてしまう」という課題を抱えていることもあります。

すららはタブレット上で操作が完結する設計になっているため、鉛筆を持つこと自体にストレスを感じる子でも、無理なく取り組めるという点が高く評価されています。

タップやスライドといった簡単な操作で学習を進められるだけでなく、問題も選択式や短文入力が中心なので、身体的・精神的な負担を減らしながら学べる環境が整っています。

また、「書けない=できない」と思われてしまうことも少なくありませんが、すららでは「わかる」ことにしっかり焦点を当ててくれるため、子ども自身も自信を持って学習に取り組むことができます。

文字を書くことが難しい子どもにも、やさしい教材設計です。

悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。

もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな

すららは自宅で取り組める教材として人気ですが、特に小学校低学年のお子さんにとっては、完全に一人で進めるのが難しい場面もあります。

保護者の中には「もっと放っておいても学んでくれるかと思った」という声もあるように、ある程度の年齢になるまでは、学習内容の理解や操作サポート、声かけといった“伴走”が必要になるケースがあります。

ただ、それはすららに限らず、多くの自宅学習教材にも共通する課題です。

低学年の場合は、「一緒にやる時間」として親子で向き合いながら、徐々に自立へとつなげていくことが現実的かもしれません。

すららも、そうした“親の関わり方”をサポートする工夫が今後さらに増えていくと、より使いやすくなると感じる方も多いようです。

悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。

サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります

すららは不登校の子どもにも対応した教材として評価されていますが、どんなに良い教材であっても、「やる気」が低下してしまうと続けること自体が難しくなる、という声もあります。

特に不登校の場合、心の状態や生活リズムに波があるため、「一度止まると再開しづらい」というのはごく自然なことです。

すららコーチからのサポートメールや声かけもありますが、あくまで“見守り”スタイルのため、強く引っ張ってくれるわけではない点に物足りなさを感じるケースもあるようです。

とはいえ、家庭学習の中で「強制しない」「自分のペースで取り組める」ことが大前提になっているからこそ、子どもの気持ちに寄り添った形で、再開のきっかけを作るための工夫も今後さらに求められそうです。

悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。

進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません

高校生向けのすららでは、基礎をしっかり固めることに重点を置いている設計が特徴です。

そのため、すでに学校の授業についていけており、受験や模試対策で応用問題にどんどん取り組みたいというタイプの生徒にとっては、少しテンポがゆっくりに感じられることもあります。

特に進学校でハイレベルな授業が展開されている場合、「もっと発展的な内容にも触れたい」「応用演習が少ない」と感じる方もいるようです。

すららは“つまずきやすいポイントを確実に補強する”ことを重視している教材なので、すでに基礎が固まっている生徒には、物足りなさを感じる可能性があるかもしれません。

ただ、基礎があやふやなまま応用に進んでも成果が出にくいのは事実なので、「あれ、実はここが弱かったんだ」と気づき直す機会として使うという考え方もあります。

利用目的によって向き・不向きが分かれる教材だといえるでしょう。

悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。

もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね

すららはアニメーションを使った対話型のレッスンが魅力のひとつですが、子どもによっては「最初は楽しかったけれど、だんだん飽きてきた」という声もあります。

特に刺激に慣れやすいタイプの子や、ゲームや動画に触れる機会が多い家庭では、「もっとバリエーションがほしい」「展開に変化があるといいのに」と感じるケースもあるようです。

すららのレッスンは、安定した構成と分かりやすさを重視している分、毎回の学習に大きな変化があるわけではありません。

そのため、「楽しいけど、いつも同じ流れでちょっと単調」と感じる子どもにとっては、継続の工夫が必要になる場面もあります。

ご家庭で小さなごほうび制度を取り入れたり、学習の時間帯を変えてみたりと、ちょっとした変化を加えることで、マンネリを防ぎやすくなるかもしれません。

子どものタイプに応じて、「飽きずに続ける工夫」をプラスしてあげると、より効果的に活用できます。

悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。

特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます

すららは月額制で使える教材としては、通塾よりもリーズナブルな価格帯に設定されていますが、長期的に見た場合は「思っていたよりもコストがかかる」と感じる方もいるようです。

特に兄弟で同時に利用したいと考えているご家庭にとっては、1人ずつ個別に契約する必要があるため、月額料金が倍になる点に負担を感じやすくなります。

また、解約しない限り毎月自動的に課金が続く仕組みのため、「忙しくてあまり使えていなかった月も料金が発生する」という点でコスパに疑問を感じることもあるかもしれません。

すららはコーチのサポートやAI分析機能などが含まれている“総合的なサービス”なので、その分の価値はありますが、家計の状況によっては慎重に検討したいと感じるのも無理はありません。

定期的に利用状況を振り返って、「必要に応じて解約やプラン変更を検討する」意識があると、より納得感を持って使い続けられる教材になると思います。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します

すららは「株式会社すららネット」という企業が提供している家庭用タブレット教材です。

教育業界でも注目されている無学年式教材として、全国の学校や学習支援施設でも導入されており、個人利用だけでなく教育現場でも活用されている実績があります。

株式会社すららネットは、2005年に設立された日本の企業で、「ICTを活用してすべての子どもに学ぶ機会を届ける」という理念のもとに、発達障害・不登校・海外在住の子どもなど、さまざまな学びのニーズに対応する教材開発を行っています。

文部科学省からの表彰実績や、自治体・医療機関との連携実績もあるなど、信頼性と社会的評価の面でもしっかりとした土台があります。

「家庭用タブレット教材」としての利便性だけでなく、教育的価値の高いコンテンツが支持されているのも、すららの大きな特長です。

| 運営会社 | 株式会社すららネット |

| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |

| 本社住所 | 〒101-0047

東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |

| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |

| 資本金 | 298,370千円 |

| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |

| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |

| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース

・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |

参照:会社概要(すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?についてのよくある質問

すららを調べていると、「すらら うざい」という検索ワードを目にして、不安に感じる方もいるかもしれません。

実際に教材の質が悪いのか、サービスに問題があるのか…と気になってしまうのも無理はありませんよね。

ですが、実際には“うざい”と感じる理由にはいくつかのパターンがあり、サービスそのものの品質とは異なるケースも多いです。

ここでは、よくある疑問や不安の声に対して、ひとつずつ丁寧にお答えしていきます。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

「すららがうざい」といった口コミや検索ワードは、主に2つの理由から出てきていることが多いです。

ひとつは、サポート体制がしっかりしているがゆえに「連絡が多い」と感じられるケース。

すららでは、保護者へのメールやLINEでの進捗確認、学習のアドバイスなどが届くため、「もっと静かに見守ってほしい」と思う方にとっては、それが“うざい”と感じられることがあります。

もうひとつは、子どもが継続して使えなかった場合の「期待はずれ感」からくる声です。

最初は楽しく取り組めても、気分の波や環境の変化で学習が止まってしまうと、「こんなにサポートしてくれるのに、うちの子は続かない…」と、教材に対してネガティブな感情を抱いてしまうこともあるようです。

どちらも“教材の質”というより、“使い方の相性”や“保護者の期待値”に関係することが多いので、正しく内容を理解し、自分の家庭に合っているかを見極めることが大切です。

合う・合わないはどの教材にもありますが、すららはその分だけ、柔軟に調整しながら使える仕組みも整っている教材です。

関連ページ:すららはうざい?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには、発達障害のあるお子さんや学習に困難を抱えるお子さん向けに、特別な配慮がされた「発達障害対応コース」が用意されています。

実際のカリキュラム内容や操作画面は通常のすららと同じですが、料金面で配慮された特別プランが適用される場合があります。

たとえば、療育手帳を持っている方や、医師からの診断を受けている方が対象となることがあり、条件を満たしていれば通常よりも割安な価格で利用できるケースもあります。

これは、すららネットが「学びの機会を平等に提供したい」という理念のもと、経済的な負担を少しでも軽減するために提供している配慮のひとつです。

具体的な割引の有無や申請方法については、公式ページやサポート窓口での確認が必要となりますが、気になる方はまず資料請求や問い合わせをしてみることをおすすめします。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

はい、すららを活用している場合、条件を満たせば「出席扱い」として認められるケースがあります。

これは文部科学省が出しているガイドラインに基づき、家庭や施設など学校外であっても「適切な学習活動が行われている」と学校が判断した場合に、出席と同等にみなすことができる制度です。

すららは、学習の進捗や履歴をデータとして記録・管理できるシステムが整っており、教育委員会や学校側に「きちんと学習している証拠」を提出しやすい点が大きなメリットです。

実際に多くの自治体や学校で、すららを利用した学習活動が“出席扱い”として認められている事例も増えてきています。

ただし、最終的な判断は学校長や教育委員会に委ねられているため、すららを導入する前に必ず学校側に相談しておくことが大切です。

「すららを使って家庭で学習を続けている」という実績が、子どもにとって大きな安心感や自信にもつながるはずです。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは、期間限定で「キャンペーンコード」が配布されることがあり、これを使うことで入会金が無料になったり、初月の利用料が割引されたりと、お得にスタートできる特典を受けることができます。

特に新学期前や長期休みの前後などにキャンペーンが実施されることが多いので、タイミングを見てチェックしておくと良いでしょう。

キャンペーンコードの使い方はとても簡単で、すららの公式サイトから申し込みをする際、申込フォームにある「キャンペーンコード入力欄」に、あらかじめ入手したコードを入力するだけです。

正しく入力されていれば、自動的に特典が適用されます。

なお、キャンペーンの内容によっては、利用できる対象コースや期間に制限があることもあるため、詳細は公式サイトの案内や注意事項をしっかり確認することをおすすめします。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららの退会方法は、少しだけ注意が必要です。

まず理解しておきたいのは、「解約」と「退会」は別の手続きであるという点です。

すららの「解約」は、月額利用料の支払いを停止し、学習サービスの利用を一時的に止める手続き。

一方の「退会」は、会員情報や学習データそのものを完全に削除する手続きとなります。

退会を希望する場合は、まず「すららコール(サポートセンター)」へ電話し、解約の意思を伝えた上で、「退会も希望しています」と伝える必要があります。

退会はWEBフォームやメールからは受け付けていないため、必ず電話での連絡が必要です。

なお、退会手続きを行うと、過去の学習履歴やコーチとのやり取りの記録もすべて消去されるため、「また再開するかも」と考えている場合は、いったん“解約のみ”にとどめておくという選択もおすすめです。

再入会時には入会金がかかるケースもあるため、慎重に判断することが大切です。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららの利用にかかる費用は、基本的に「入会金」と「毎月の受講料」の2つです。

入会時に一度だけ支払う入会金と、選択したコースに応じた月額料金がかかります。

それ以外の追加料金は原則として発生しない仕組みになっているため、予想外の出費が生じにくいのも安心できるポイントです。

また、教材の購入やプリント代なども不要で、タブレットやパソコンとインターネット環境さえあれば、すぐに学習を始められます。

キャンペーン期間中であれば、入会金が無料になることもあるため、タイミングによっては初期費用を抑えることも可能です。

一部、任意で受けられるサポートオプションや教材追加(個別指導コースなど)がある場合は別途費用が発生することもありますが、通常利用においては入会金+受講料のみでシンプルに利用できます。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららは、1人の受講料で複数の子どもが共有して使える教材ではありません。

原則として、1契約につき1人の学習データとすららコーチのサポートが提供される仕組みになっているため、兄弟で利用したい場合は、それぞれ個別に契約をする必要があります。

学習履歴の記録やAIによる理解度分析、すららコーチからの個別サポートなどは、すべて1人ひとりに最適化されているため、複数人で共有してしまうと学習管理が正確にできなくなってしまいます。

ただし、家庭の負担を考慮して、兄弟同時申し込みに対するキャンペーンや割引が実施されていることもあります。

詳しくは、公式サイトやサポート窓口で最新の情報を確認することをおすすめします。

すららの小学生コースには英語はありますか?

はい、すららの小学生コースには英語が含まれています。

英語の学習は、早期のうちから楽しくスタートできるように設計されており、英語が初めてのお子さんでも無理なく取り組める内容になっています。

すららの英語では、リスニング・リーディング・スピーキングの3技能に対応しており、ネイティブ音声による発音の確認や、英語でのやり取りに慣れるためのインタラクティブなレッスンが組み込まれています。

また、アニメーションやイラストを使ったやさしい解説が中心なので、英語に苦手意識がある子でも「なんとなくわかる」「やってみたい」と思える工夫が詰まっています。

文法中心の難しい英語ではなく、「英語って面白い」「話してみたい」と思える感覚を育ててくれる教材です。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららでは、学習面の伴走者として「すららコーチ」がついてくれるのが大きな特長です。

すららコーチは、学習計画の作成から進捗のチェック、学習状況に応じた声かけまでをサポートしてくれる“見守り型の学習支援者”です。

たとえば、「苦手な単元をどのように克服すればよいか」「学習が続かない時の対処法」など、保護者や本人だけでは判断が難しい場面でも、第三者の視点から的確なアドバイスをくれる存在です。

やり取りはメールやLINEで行うことが多く、気軽に相談できるのも安心感があります。

子どもに合ったペースで学習できているかを定期的に見てくれるため、「すべてを親が抱えなくていい」環境が整っているのも、すららコーチの大きな魅力です。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました

家庭用タブレット教材として人気を博す【すらら】ですが、一部では「うざい!」との声も聞かれることがあります。

そのため、本記事では【すらら】を他の家庭用タブレット教材と比較し、その実態と評価に迫ります。

家庭での学習環境を向上させるための様々な機能やカリキュラム内容、使用者の声から、どのような利点や欠点があるのかを徹底的に探求します。

家庭での学習支援がますます重要視される現代において、【すらら】が果たす役割と可能性について考えていくことで、新たな示唆や発見が期待されます。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

最近、子供たちの勉強習慣が変わってきています。

その中でも家庭用タブレットを使用した学習教材は人気ですが、その中でも「すらら」は頻繁に話題となっています。

今回は、「すらら」を実際に使用して、他の家庭用タブレット教材と比較してみたいと思います。

まず、「すらら」は多くの点で優れています。

その豊富なコンテンツは学年や教科に合わせて選択でき、自分のペースで学習できる点が特に魅力的です。

さらに、子供たちが楽しみながら学べるゲーム要素も取り入れられており、学習意欲を高める点が評価されます。

一方で、「すらら」には改善すべき点も見受けられます。

例えば、時折過剰な通知が届くことがあり、それが学習の妨げとなる場合があります。

また、一部のコンテンツが難易度のバランスが取りにくいという声もあります。

これらの点は利用者の声を受けて改善されるべき課題と言えるでしょう。

さて、他の家庭用タブレット教材と比較してみると、「すらら」は総合的に高い評価を受けています。

その使いやすさや充実したコンテンツは多くの利用者から支持されています。

ただし、改善すべき点も見受けられるため、今後のバージョンアップなどでさらなる改善が期待されます。

以上、【すらら】の家庭用タブレット教材についての比較検証でした。

是非ご自身でも体験してみて、お子様の学習をサポートする良いツールとなるかどうか検討してみてください。

【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ

今回は、【すらら】というタブレット教材について料金や口コミを比較しました。

さまざまな情報を通じて、【すらら】に対する様々な意見や評価を知ることができました。

それぞれの口コミや評価は、個々の経験や環境によって異なるものであり、一概には言えません。